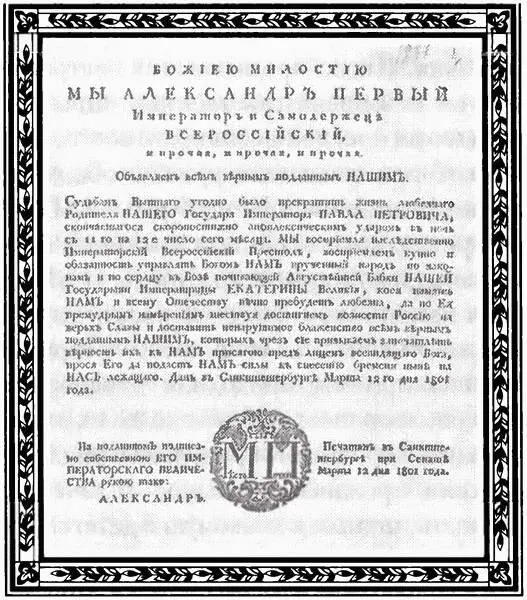

Будучи императором феодальной России, Александр I должен был, по мнению некоторых сторонников геополитической теории, повинуясь законам этой теории, вступить в союз с Наполеоном ради национальных интересов своей империи. Обычно для доказательства приводят пример первой крупной попытки франко-русского сближения в самом конце правления императора Павла I. Но, именно, в самом конце правления, а то как император закончил свою жизнь хорошо известно.

Манифест императора Александра I о смерти его отца Павла I и вступлении Александра на российский престол. Санкт-Петербург, 12 марта 1801 г. ГИМ

Пример, правда, по нашему мнению самый неудачный, ибо он опровергает выдвинутый тезис и доказывает совершенно обратное. Как только Павел I «охладел» к англичанам и «полюбил сгоряча» французов, как только попытался пойти на заключение союза с Наполеоном [23] Американский профессор X. Регсдейл сделал интересный вывод, противоречивший традиционным версиям, что союз 1801 г. «не более чем миф», его фактически не существовало, «и если остальная Европа боялась его, то ни французы, ни русские не питали в этом отношении никаких иллюзий. Союз не состоялся не вследствие убийства Павла. Дело было в непримиримых политических разногласиях». (Регсдейл X. Просвещенный абсолютизм и внешняя политика России в 1762—1815 гг. // Отечественная история. 2001. № 3. С. 13—15, 23.) Автор, правда, оговорился, что этот вывод он сделал на основании изучения документов дипломатических ведомств Сардинии, Неаполя, Швеции, Дании, Пруссии, т. к. он в свое время не получил доступа к российским архивам.

и самостоятельно реализовать проект похода в Индию, так его ожидал печальный конец в Михайловском замке в марте 1801 г. Император заплатил жизнью за забвение истины, выраженной словами графа Н.П. Румянцева, что русский деспотизм «ограничен дворянскими салонами» {20} 20 Цит. но ст.: Шебунин А. Из истории дворянских настроений 20-х годов XIX века // Борьба классов. 1924. № 1-2. С. 51.

. Причем, подавляющее число русских дворян ликовало, узнав о смерти Павла и восшествии на престол его сына. Русские офицеры и генералы, участники цареубийства, не понесли никакого наказания (как и общественного порицания), а впоследствии отличились в войнах против Наполеона. Так Л.Л. Беннигсен занимал пост главнокомандующего в 1807 г., а попавший в опалу П.А. Пален, даже находясь в отставке, фигурировал кандидатом на пост главнокомандующего в августе 1812 г. Конечно, в соответствии с некоторыми утверждениями, заговор был инсценирован на английские деньги (хотя никто еще этого документально не доказал), но сознательными участниками были русские гвардейцы. Думаю, что они сподобились на такой поступок — подняли руку на помазанника Божьего — не из-за денег, а по глубокому убеждению, что жить под таким правлением уже больше невозможно, а стране грозила серьезная опасность [24] А. Чарторыйский назвал заговор против Павла I «всеобщим»: «Можно сказать не ошибаясь, что заговор был составлен при почти единодушном согласии высших классов общества и преимущественно офицеров»; «Все, т. е. высшие классы общества, правящие сферы, генералы, офицеры, значительное чиновничество — словом все, что в России составляло мыслящую и правящую часть нации, было более или менее уверено, что император не совсем нормален и подвержен болезненным припадкам» (Из записок князя Адама Чартоыйского. С. 108, 131).

.

Уж, кто-кто, а сын Павла I очень хорошо понимал расклад внутриполитических сил в России и вряд ли хотел наступать на грабли 1801 г. Он очень хорошо знал, какое сословие надо особо выделять на фоне социального пейзажа России, на кого необходимо ориентироваться в своей политике, чтобы сохранить не только власть, но и жизнь. Внешнеполитический кругозор и устремления государства тогда полностью определялись интересами дворянства, которое уже четко определилось, что с Францией Бонапарта ему не по пути. В этом и заключалось идеологическое обоснование курса Александра I и мотивов государственного эгоизма, определяемого экономической, финансовой и политической пользой страны.

Мне могут возразить, что дворянство — это не народ. Все же это была часть народа, а в то время единственная социальная и общественная сила, способная определить и сформулировать свои политические интересы, т. е. говорить от имени всей империи [25] Уместно привести суждение о значении этого сословия в России современника событий историка Н. М. Карамзина: «Дворянство есть душа и благородный образ всего народа» (Карамзин Н. М. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. Л., 1984. С. 221).

. Остальные сословия оставались безмолвными, даже духовенство и купечество, не говоря уже о крестьянстве (способном лишь на локальные бунты) или о других малочисленных сословиях. Поэтому можно с уверенностью говорить, что проводимая политика Александра I имела вполне внятную и логичную мотивировку, а не диктовалась его эгоистической «личной неприязнью» (таковая у него была не только к Наполеону, но и ко многим европейским коронованным особам). Любая государственная политика — вещь весьма прагматичная, она всегда направлена на соблюдение определенных интересов. В данном случае, российский император очень отчетливо определял цель государственной деятельности и геополитического позиционирования страны на самом высшем уровне, выдерживал свой курс, исходя из идеологических, социальных и экономических приоритетов русского дворянства.

Читать дальше

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/431079/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st-thumb.webp)