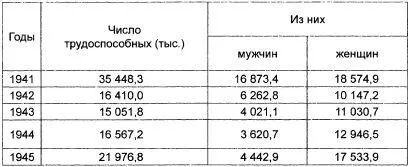

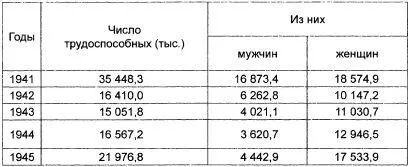

Между тем трудовые ресурсы колхозной деревни довольно сильно сократились. По данным годовых отчетов колхозов, в армию и в промышленность за годы войны ушло как минимум 13,5 млн крестьян. Динамические сведения об изменениях в трудовых ресурсах колхозов приводятся в табл. 1. К началу 1945 года трудоспособных стало меньше на 13 471,5 тыс. (38 %), в том числе мужчин на 12 430,5 тыс. (73,7 %), женщин на 1041 тыс. (4,4 %). Общая численность трудоспособных в колхозах сокращалась вплоть до 1944 года, а мужчин — до 1945 года.

Таблица 1 . Численность трудоспособных колхозников (по состоянию на 1 января каждого года) [182]. 182 Ист. архив, 1962, № 6. С. 26.

Сокращение механизации основных работ неизбежно вело к резкому падению производительности сельскохозяйственного труда, продолжительности рабочего дня, росту затрат физических усилий. Если в промышленности производительность труда за годы войны в целом выросла на 14 %, то в колхозах, совхозах и на других государственных сельскохозяйственных предприятиях она снизилась на 40 %.

В условиях войны каждый трудодень, так же как и каждый килограмм хлеба, давался ценой дополнительных физических нагрузок. Поэтому лишь в немногих областях (Горьковская, Ивановская, Ярославская, Костромская и некоторые другие), где существовали более благоприятные условия для восполнения убыли рабочей силы за счет городского, эвакуированного населения, широкой помощи воинских частей (при относительно небольших посевных площадях и более развитом многоотраслевом производстве), имелась возможность удержать производство на довоенном уровне и даже превзойти его по некоторым показателям. В большинстве же районов страны, особенно в восточных, где недостаток рабочей силы и сельскохозяйственной техники оказалось невозможно восполнить, условий для расширенного производства не было. И вполне понятно, что здесь в целом на сопоставимой территории тыловых районов производство в период войны уменьшалось из года в год. Из-за сокращения количества тракторов в МТС колхозам рекомендовалось шире использовать на полевых работах лошадей, волов и даже коров из личных хозяйств. В первых колхозных планах военного времени предусматривалось большее, чем обычно, применение простейших механизмов и орудий ручного труда, организация работ в ночное время и т. д. Широкая инициатива и рационализация сочетались с мерами вынужденного характера, такими как частичный возврат к упрощенным приемам земледелия— переложной системе, мелкой пахоте, посеву по стерне, уменьшению зяблевой вспашки, отступления от севооборотов и ухода за посевами и т. п.

Таким образом, война оказала сильное разрушительное влияние на состояние производительных сил сельского хозяйства. Лишь благодаря стойкости и самоотверженности крестьянства удалось выстоять и дать стране необходимое продовольствие и сельскохозяйственное сырье.

Широко привлекали на полевых работах крупный рогатый скот: в упряжке были быки и коровы. Для максимального использования лошадей вводилась строгая личная ответственность за их состояние, устанавливались нормы выработки, условия оплаты и льготы для колхозников, работавших на своих коровах. Даже в ведущих зерновых районах объем работ на живом тягле уже к весенней вспашке 1942 года составил более 50 % общего объема выполненных полевых работ, тогда как весной 1941 года он достигал почти 4 %. Столь же необычно возросла и доля ручного труда. Если в 1941 году в колхозах Западной Сибири и Красноярского края ручным способом было засеяно 10–20 % яровых зерновых культур, то весной 1942 года — около 50 %. По неполным данным, в 1942 году здесь было приучено к упряжи около 88 тыс. голов крупного рогатого скота, преимущественно коров [183] ИСК. Т. 3. С. 180.

. В малоземельных районах страны, например в Нечерноземье, увеличение доли конно-ручных работ было еще более разительным.

Активизировалась трудовая деятельность крестьянства. Этому способствовало, в частности, постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 апреля 1942 года «О повышении для колхозников обязательного минимума трудодней» [184] Важнейшие решения по сельскому хозяйству за 1938–1946 гг. М., 1948. С. 310–311.

. Каждый член сельхозартели должен был вырабатывать в год не менее 100–150 трудодней (в зависимости от района). При этом основная доля трудового участия должна была приходиться на важнейшие периоды сельскохозяйственных работ. Впервые вводился обязательный минимум трудодней для подростков, которым стали выдаваться отдельные трудовые книжки. Колхозники, не выработавшие установленного минимума трудодней, считались выбывшими из колхоза и лишались приусадебного участка. За невыработку трудодней по периодам работ по неуважительным причинам трудоспособные колхозники могли предаваться суду и наказываться исправительными трудовыми работами в самих же колхозах на срок до 6 месяцев.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу