Серьезные проблемы со здоровьем у Александра II начались во второй половине 1870-х гг. Начиная с 1876 г. ближайшее окружение отмечало постепенное ухудшение здоровья царя. Министр внутренних дел П. А. Валуев записал в дневнике в феврале 1876 г.: «Государь мне вчера показался весьма легко утомляющимся и вообще в неблагоприятном санитарном состоянии. Есть минуты почти полного упадка сил. Мне показалось также, что он сам сознает свое состояние, но скрывает это сознание и, быть может, притворяется более равнодушным ко многому, что около него происходит, чем он равнодушен на деле… [Адлерберг [816]] разделяет мое мнение о состоянии государя и говорил, что он простудился в Лисине и вчера во время обедни почувствовал себя так дурно, что был вынужден сесть. Это произвело сенсацию. Естественно» [817].

В июне 1876 г. военный министр Д. А. Милютин записал в дневнике: «В Петергофе, так же как и здесь, в Петербурге, исключительные предметы разговоров и толков – здоровье государя и восточный вопрос. До приезда государя ходили самые зловещие слухи о расстроенном его здоровье и упадке нравственном; с прибытием же его несколько успокоились; однако же нашли его сильно исхудавшим. Доктор Боткин (осматривавший государя во вторник) говорил мне, что не нашел в нем никаких симптомов опасных и намекнул, что истощение его может отчасти происходить от излишеств в отношении к женщинам. Говорят, что, кроме постоянных сношений с кн. Долгорукой, бывают и случайные „любовные авантюры“» [818]. Отметим, что императору тогда шел 59-й год и, судя по переписке Е. М. Долгоруковой и Александра II, отношения между ними продолжали оставаться достаточно бурными. Александр II, несмотря на периодические «любовные авантюры», был очень привязан к своей Дусе (так в личной переписке Александр II называл Е. М. Долгорукову).

Великая княжна Александра Александровна. 1845 г.

Судя по всему, тревожные симптомы в состоянии здоровья Александра II подвигли его в сентябре 1876 г. составить завещание, в котором, говоря о сыновьях, он писал: «Заклинаю их не забывать никогда слова их дедушки, которые я им часто повторял – что вся их жизнь должна быть посвящена службе России и ее Государю, чувство, которое в сердцах их должно быть нераздельно» [819]. Тогда же император распорядился и о месте своего захоронения: «Прошу похоронить меня в Петро-Павловском Соборе, у ног столь нежно любимой мною покойной дочери моей Александры, близ стены… Оставить также на мне браслет с портретом Лины, который никогда меня не покидал» [820]. Напомним, что Лина, или великая княжна Александра Александровна (1842–1849), была первым ребенком Александра II.

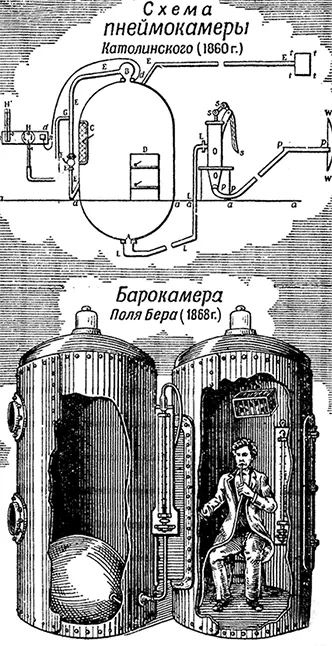

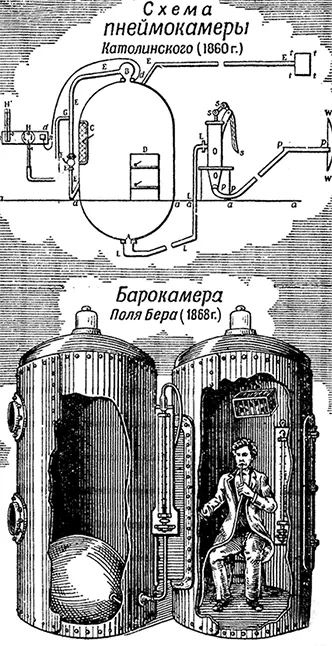

Ухудшение здоровья императора повлекло за собой попытки использования новейших достижений медицины того времени. Сложность заключалась в том, чтобы лечение царя не приобрело общественного резонанса и о медицинских процедурах знало как можно меньшее число лиц. Поэтому для лечения астмы Александра II непосредственно в Зимнем дворце построили «пневматический аппарат (колокол) для лечения сгущенным воздухом», то есть то, что сегодня мы называем барокамерой.

Барокамера конструкции Поля Бера. 1868 г.

В России первый прообраз барокамеры – «пнеймокамеру» построил в 1860 г. доктор А. Католинский, а в 1868 г. французский физиолог Поль Бер усовершенствовал конструкцию, создав котел-барокамеру. Судя по описанию, в Зимнем дворце в 1876 г. сделали нечто подобное.

Раннюю осень 1876 г. Александр II провел в Ливадии, и, видимо, там состояние его здоровья резко ухудшилось. Поэтому лечение продолжили прямо в стенах Зимнего дворца, соорудив «кислородную комнату». Подобные кислородные комнаты появились в лучших европейских клиниках в начале 1870-х гг. На этот метод лечения, предполагавший помещение больного в комнату с повышенным содержанием кислорода, возлагались большие надежды. Однако впоследствии практика показала сравнительно низкую эффективность подобного метода лечения астмы. Тем не менее история строительства кислородной комнаты в Зимнем дворце является наглядным примером того, как решались технические проблемы.

19 сентября 1876 г. из Ливадии в Петербург министром Императорского двора А. В. Адлербергом направляется телеграмма, предписывающая срочно «приступить к работам по устройству аппарата согласно присланному чертежу» [821]. Контроль за ходом строительства возложили на влиятельного главу Контрольного департамента Министерства Императорского двора барона К. К. Кистера. В качестве главного подрядчика работ определили давнего и надежного партнера – петербургский завод Сан-Галли.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу