Конечно, не следует думать, что прагматичная императрица пренебрегала вопросами собственной безопасности. Стратегические просчеты Петра III она помнила всегда. Поэтому в период политического обострения, вызванного восстанием Пугачева, Екатерина II очень внимательно относилась к сообщениям о возможном покушении на ее жизнь. Так, 22 мая 1774 г. Екатерина II писала Г. Потемкину: «Пожалуй спроси и прочти доклада Казанской тайной комиссии, которого сего утра я возвратила Князю Вяземскому, также и мое к Ген[ерал]-Проку[рору] письмо о сем деле. Je crois que la montagne accouchera d’une souris [Я думаю, что гора родила мышь – фр. ]. Однако есть ли где сих шалунов отыскать должно, то чаю здесь в Царском Селе. А то ни где не опасны. А приметы их при сем посылаю. Один бешеный колодник показывает, что они от господина Пугачева отправлены меня с сыном и невесткою убить».

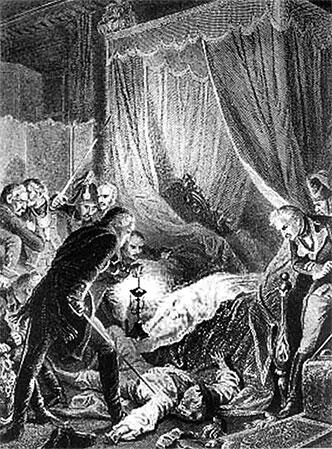

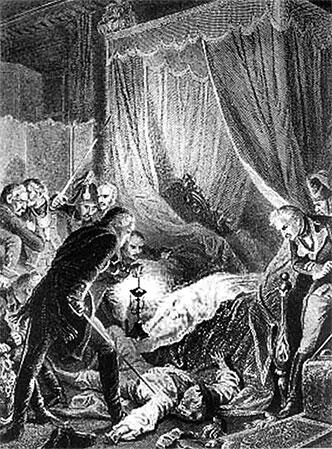

При Павле I вопросам охраны главной императорской резиденции уделялось самое серьезное внимание. От изменения названия резиденции (Зимний замок) до караульных будок и шлагбаумов, фирменных павловских цветов. Кроме этого, Павел I включил во все гвардейские полки, несшие караульную службу в Зимнем замке, лично преданные ему части, сформированные в Гатчине. Правда, это не спасло императора, преданного сыном и ближайшим окружением и убитом в окруженном рвами Михайловском замке.

Убийство Павла I в Михайловском замке в марте 1801 г.

Александр I на прогулке

Александр I вернул в Зимний дворец все порядки и нравы своей бабушки. И вновь на главной гауптвахте ежедневно заступали дворцовые караулы. Без всякой охраны ежедневно он гулял по «большому императорскому кругу». Граф В. А. Соллогуб писал: «В час пополудни он выходил из Зимнего дворца, следовал по Дворцовой набережной, у Прачешного моста поворачивал по Фонтанке до Аничкова моста… Затем государь возвращался к себе Невским проспектом. Прогулка повторялась каждый день и называлась le tour Imperial. Какая бы ни была погода, государь шел в одном сюртуке с серебряными эполетами и в треугольной шляпе с султаном, надетой набекрень».

Александр I после гибели своего отца отчетливо представлял, что никакие караулы или рвы с подъемными мостами не спасут императора, если он своей внешней и внутренней политикой не будет выражать интересы большей части русского дворянства.

Ежедневно меняющиеся караулы гвардейских полков охраняли Зимний дворец вплоть до 1826 г. Однако выступление гвардейских офицеров 14 декабря 1825 г. заставило пересмотреть устоявшуюся схему охраны Зимнего дворца. Тем более что в ходе следствия всем членам императорской фамилии стало известно о том, что декабристы вознамерились истребить всех Романовых.

Императрица Мария Федоровна писала об этом в марте 1826 г., когда в Комендантском доме Петропавловской крепости шло следствие по делу декабристов: «Мой сын рассказал нам также, что был допрошен некий Поджио, который сознался и сообщил, как должно было произойти истребление нашей семьи; что касается его самого, то он предложил обе свои руки, чтобы обратить их против Николая, – решили, однако, что необходимо шесть… Великий Боже, какая [ нрзб. ] какие люди! И только кончина нашего Ангела предотвратила гибель нашей семьи и государства; иначе бы кровь полилась ручьями! Как это наводит на размышление! Во всем виден перст Божий, но пути Его неисповедимы» [575].

17 марта 1826 г. Николай I рассказал матери, что «Каховский, который содержится в крепости, сознался, что 13-го вечером Рылеев побуждал его отправиться на другой день во дворец в форме гренадерского конвойного офицера, чтобы убить в коридоре Николая, и что для этого он должен был переодеться и надеть гренадерский мундир; он отказался и сказал им, что хотя они начали ранее его, но он хочет умереть с ними, и он действительно явился на площадь. Какой ужас! Это заставляет содрогаться, тем более что, замышляя убийство, они говорили о нем со спокойствием и хладнокровием, на которые способны лишь развратные натуры! Да будет милостив к нему Господь!» [576].

Исходя из материалов следствия, у Николая I появились все основания усилить охрану Зимнего дворца проверенными ветеранами гвардейских полков. 2 октября 1827 г. Николай I подписал указ об учреждении «Роты Дворцовых Гренадер». Согласно «Положению», в ее состав входили чины лейб-гвардии, которые в войне 1812 г. «оказали свое мужество». В «Правилах» уточнялось, что «в роту поступают добровольно отличнейше из Гвардейских отставных чинов… из одних тех людей, кои бывали в походах против неприятеля». Все первые офицеры Роты имели ордена Св. Георгия за Бородино. Из 120 человек 69 человек нижних чинов имели знаки отличия военного ордена Св. Георгия и 84 человека – знак отличия Св. Анны за 20-летнюю беспорочную службу [577]. Это была военная элита, безусловно преданная императору.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу