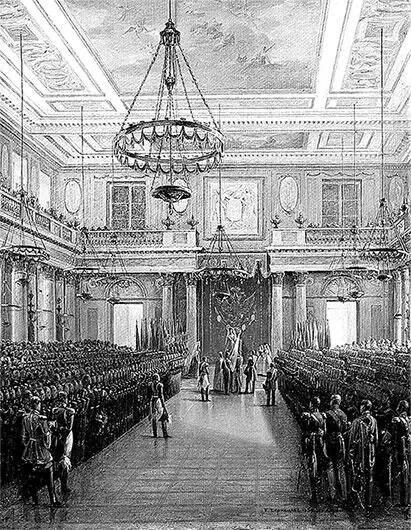

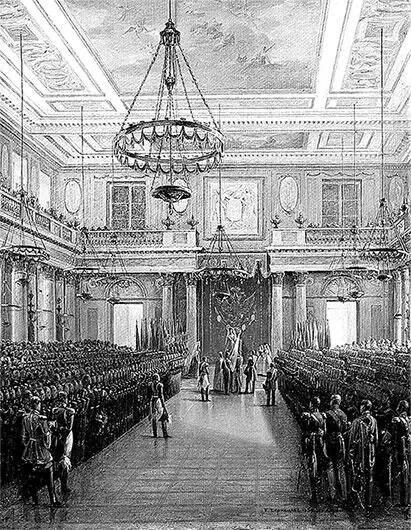

ЕЕ Чернецов. Присяга цесаревича Александра Николаевича в Ееоргиевском зале. Апрель 1837 г.

За полчаса до Большого выхода Николай I «изволил обходить ряды построенного войска и приветствовать оные». В 11 часов царская чета с наследником «изволили выйти из внутренних покоев и шествовать через Концертную, где были уже собраны генералы, штаб и обер-офицеры гвардии в церковь для слушания божественной литургии…».

По завершении литургии члены императорской фамилии во главе с императором прошли «в Портретную галерею 1812 г.», где по обеим сторонам выстроили роту Дворцовых гренадер, «после чего Их Высочества обошли все войска и изволили возвратиться во внутренние покои». Церемония окончилась в час пополудни. Собственно парад представлял собой военизированный вариант Большого выхода.

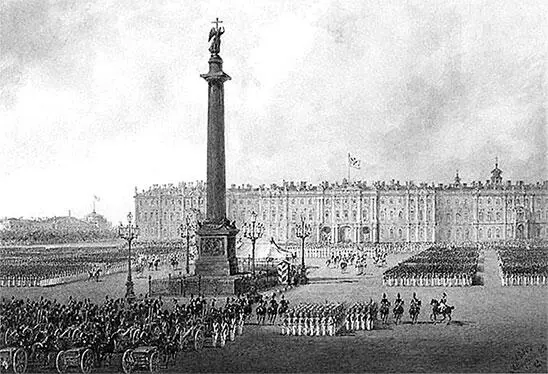

Парады на площадях у Зимнего дворца

Частью «пространства» Зимнего дворца изначально были площади, его окружавшие, – Дворцовая площадь и Разводная площадка. Разводную площадку в самом конце XIX в. ликвидировали, разбив на ее территории Собственный сад императора Николая II. С этого времени периодические парады гвардейских частей стали проходить только на Дворцовой площади. При этом на Большом дворе Зимнего дворца традиционно проходили ежедневные разводы караулов, заступавших на охрану резиденции. Таким образом, Дворцовая площадь на протяжении 155 лет имперской истории Санкт-Петербурга являлась главной площадкой для проведения парадов и различных церемоний.

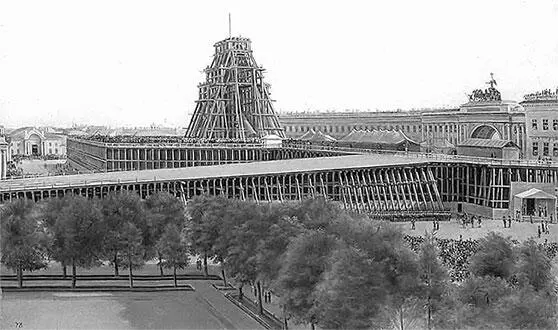

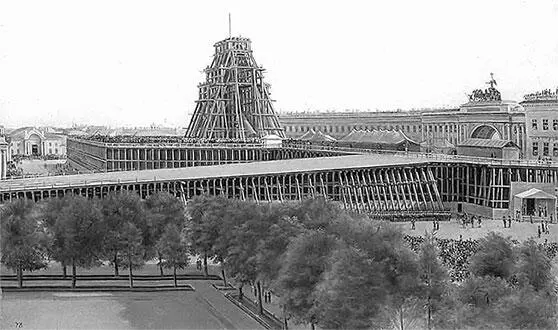

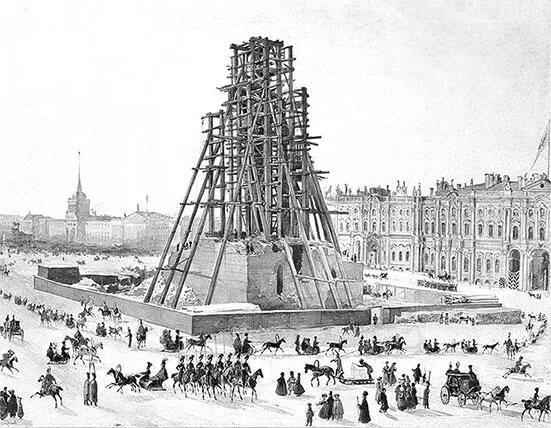

Строительные леса для установки колонны

Г. Г. Гагарин. Александровская колонна в лесах. 1832–1833 гг.

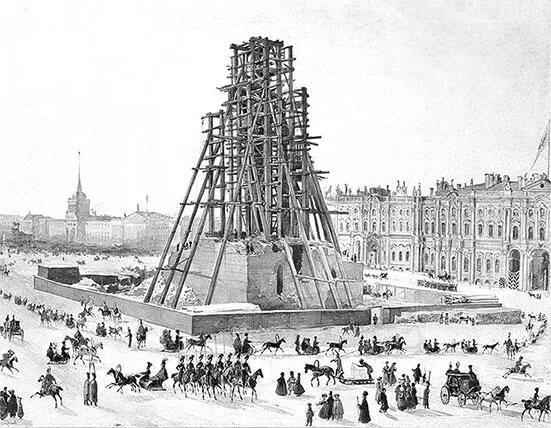

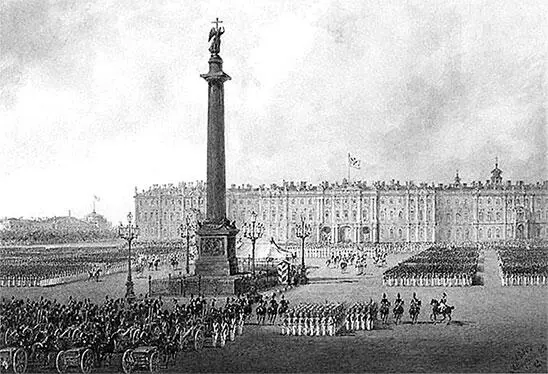

B. C. Садовников. Открытие памятника. 1850 г.

Одним из самых известных событий в «биографии» Дворцовой площади стало торжественное открытие Александровской колонны в июле 1834 г. Открытый конкурс на создание монумента объявили в 1829 г. с формулировкой «В память о незабвенном брате». В ходе конкурса Николай I рассмотрел несколько вариантов торжественных монументов, но все в конце концов отверг. Именно император недвусмысленно высказал желание иметь перед своей резиденцией торжественный монумент в виде колонны, многочисленные варианты которых имелись в Европе, начиная с периода сооружения колонн Древнего Рима (колонна Траяна). Архитектор О. Монферран выполнил пожелание императора, и его проект (без скульптурного завершения) Николай I утвердил в сентябре 1829 г.

Строительство фундамента колонны началось в 1829 г. и завершилось в октябре 1830 г. Далее начались работы по установке на фундамент гигантского гранитного пьедестала, которые продолжались до лета 1832 г.

Монолит колонны доставили в Петербург из Финляндии в 1832 г. Его необходимо было установить на пьедестал. То был грандиозный для своего времени инженерный проект, но уже имелись наработки по установке гигантских колонн Исаакиевского собора. Для подъема колонны соорудили строительные леса высотой 47 метров. Колонну поднимали канатами, проведенными через кабестаны и систему блоков.

30 августа 1832 г. 2000 солдат и 400 рабочих начали поднимать колонну. На подъеме присутствовал император со всей семьей и множество петербуржцев. За рекордные 1 час 45 минут монолит установили на свое место. Затем начались работы по «доводке» монумента. Отделка и полировка гранитного монолита продолжалась с 1832 по 1834 г.

Николай Павлович внимательно следил за ходом работ и не единожды в него вмешивался. Например, надпись на постаменте, по его желанию, разместили на стороне, обращенной к Зимнему дворцу.

Открытие памятника состоялось 30 августа 1834 г. На церемонии присутствовали Николай I со всей семьей и дипломатический корпус. На Дворцовой площади вокруг колонны выстроились полки императорской гвардии. Ближайший сподвижник Николая I, управляющий III Отделением СЕИВК [439]и Отдельным корпусом жандармов генерал-адъютант А. Х. Бенкендорф вспоминал: «30-е августа, как день бывшего тезоименитства покойного государя, было назначено для открытия воздвигнутого в честь его памятника, столько же колоссального по своим размерам, сколько колоссальны были кампании 1812-го, 1813-го и 1814-го годов, в которых Россия и Европа стяжали столь блестящий успех благодаря лишь непоколебимой твердости покойного Александра. Мысль о сооружении этого памятника родилась у государя тотчас по восшествии его на престол, и он начертал сам для него рисунок, а потом, руководив работами, пожелал совершить освящение его со всем величием и блеском, достойным подвигов знаменитого его предшественника.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу