На золото, которое добывалось в недрах Приамурья, строились не только храмы, усадьбы и дворцы – фабрики и заводы, училища и университеты, театры и музеи. Золотодобыча кормила массу народа. Причём не только тех, кто непосредственно занимался извлечением золота из недр, но и сельскохозяйственных производителей, чья продукция была востребована на таёжных приисках. Правительство разрабатывало и внедряло программы колонизации присоединённой к империи территории, но эти программы потеряли бы всякий смысл, если бы переселенцам из западных губерний некому было продавать свою продукцию. Благодаря золотодобыче крестьяне могли не беспокоиться о рынках сбыта: и на хлеб, и на фураж, и на мясомолочную продукцию спрос был не просто постоянным, а постоянно высоким. Особенным успехом пользовались лошади – основной транспорт для доставки грузов в глухие таёжные уголки и основная рабочая сила на приисках.

Постоянная потребность приисков в продуктах, инструментах и одежде способствовала развитию торговли. В свою очередь торговцы, чей оборотный капитал начинал превышать потребности развития торговли, вкладывали свободные средства в приобретаемые прииски и сами становились золотопромышленниками.

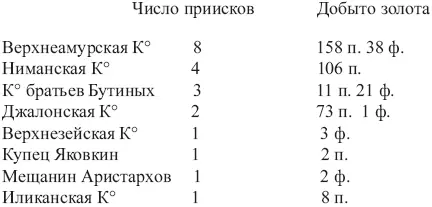

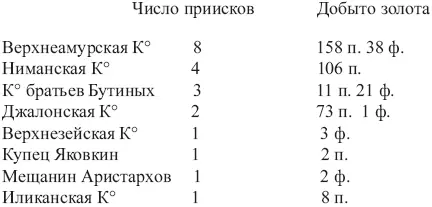

Деятельность этих компаний описана многими исследователями. Так, профессор Благовещенского педагогического университета В. М. Ступников в своей известной работе «Горнодобывающая промышленность Приамурья (1868–1914 гг.)» [160] приводит следующие данные о золотодобывающих компаниях в Амурском горном округе в 1888 г.

Эта таблица в целом отражает то положение, которое сохранялось все двадцать лет с начала золотодобычи в округе: золото здесь в этот период добывалось исключительно крупными компаниями, применявшими хозяйственный (или хозяйский) способ и производительную технику. Подобная же картина наблюдалась и в Приморском горном округе. Это было время прогрессивно мыслящих предпринимателей, время Бенардаки, Бутиных, Сабашниковых и Шанявских.

Но золотой промысел – не самый надежный бизнес. Площади с высоким содержанием золота постепенно вырабатывались, стали вводиться в эксплуатацию гораздо более бедные прииски. Хозспособ стал постепенно вытесняться золотничным, когда вместо рабочих по найму хозяева вынуждены были пускать на свои участки артели старателей, которые, промывая породу с помощью примитивных американок, бутар, лотков, обязаны были сдавать владельцу прииска по договорной цене лишь определённую часть добываемого золота, а остальным распоряжались по своему усмотрению. При такой постановке дела владелец прииска не тратился на приобретение, доставку, монтаж и эксплуатацию дорогостоящих промывочных машин, на строительство и содержание приисковых станов, дорог. Однако и прибыль существенно сокращалась.

И всё же некоторые золотопромышленники остались верны не только хозспособу, но и вере в технический прогресс. Именно поэтому здесь, на приисках Амура, в конце 1880-х золотопромышленник А. Л. Шанявский первым сделал попытку применить для разработки россыпей экскаваторы. А несколько лет спустя на своих приисках Верхнеамурская компания опробовала первую в России драгу. Еще через несколько лет П. В. Мордин, основатель Амурского золотопромышленного общества, стал владельцем целого дражного флота. Отсюда же, с амурских приисков, стал распространяться по стране и гидравлический способ золотодобычи.

К концу XIX века запасы золота на наиболее крупных из открытых месторождений золота стали заметно уменьшаться, и это стало одной из основных причин появления большого количества средних и мелких золотопромышленников, как правило, бывших служащих крупных золотопромышленных компаний, местных купцов. Они, не имея достаточных средств для организации крупного предприятия, отдавали свои участки на откуп артелям золотничников.

В этих условиях и крупные компании, требующие больших затрат на ведение дел, либо не выдерживали конкуренции и рассыпались, либо отказывались от хозспособа при разработке приисков, предпочитая отдавать их в аренду. Лишь некоторые из таких компаний, имевшие крепкую базу, внедрявшие новые технологии добычи и продолжавшие вести поисковые работы, как, например, Верхнеамурская золотопромышленная компания, благополучно дожили до советской власти. Ещё меньше было таких, которые, как Амурское золотопромышленное общество, сумели в этот период не только появиться на свет, но и успеть заявить о себе.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу