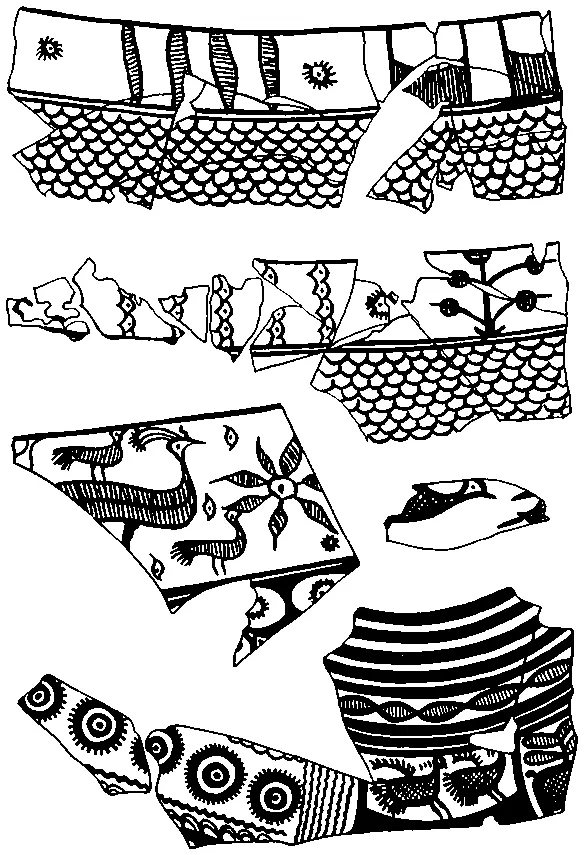

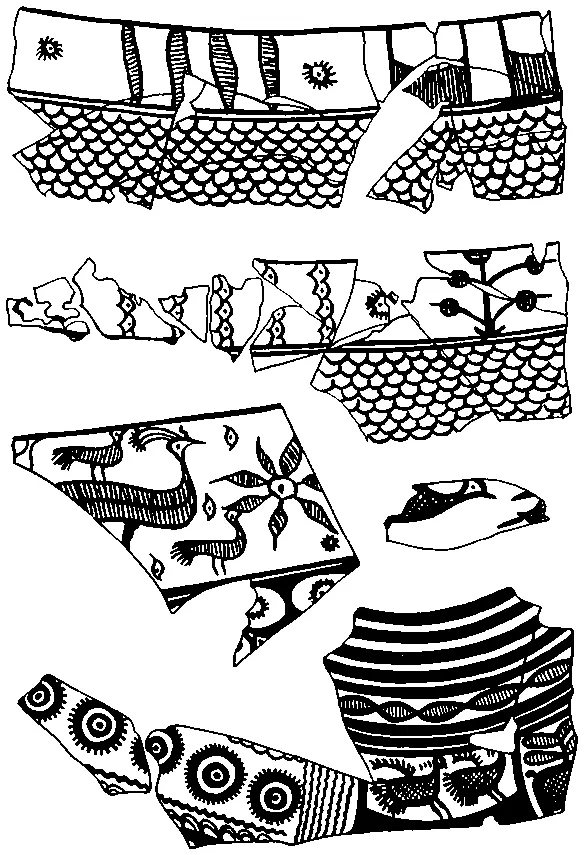

Основные признаки археологического комплекса Ха-раппы были установлены первыми исследователями, уже упоминавшимися ранее Дж. Маршаллом и Э. Маккеем, и с тех пор почти не менялись. В общих чертах они сводятся к следующим (рис. 2): квадратные или прямоугольные в плане поселения с обводными стенами и с постройками из обожжённого кирпича, медные и бронзовые кинжалы, ножи и прочие орудия, стрелы треугольной формы с заострёнными шипами, керамика стандартных форм, сделанная на гончарном круге с росписью чёрным по красному, ремесленные изделия из терракоты (мужские и женские статуэтки, фигурки животных, модели повозок, домов, браслеты и т. д.), посуда, украшения и печати с изображениями и надписями. Этот комплекс черт служит неизменным критерием для выделения хараппских поселений. Разумеется, разные зоны протоиндийской цивилизации имели свои локальные культурные отличия, но все они были генетически близки и образовывали тесное, взаимопроникающее единство.

Рис. 2. Образцы расписной керамики.

Кто же строил эти города и жил в них, кто вылепил эту посуду и выковал эти кинжалы? Какой народ поселился в долине Инда? Есть два вида прямых свидетельств, отвечающих на эти вопросы: палеоантропологические материалы из хараппских могильников и лингвистические данные, предоставляемые протоиндийскими надписями. Предполагается, что эти данные приоткроют нам, как выглядели жители долины и на каком языке они писали (о соотношении письма и языка читатель прочтёт подробнее в других главах).

Палеоантропологические материалы и скудны, и фрагментарны: есть лишь сравнительно небольшие краниологические серии, на которых основываются выводы учёных. Неудивительно поэтому, что выводы эти часто менялись. Вначале предполагали расовую пестроту населения, выделяя четыре основных антропологических типа: протоавстралоидный, монголоидный, альпийский и средиземноморский. Затем схему заменили, предложив иную классификацию: веддоидный, хамитский, монголоидный и арменоидный. Позже преобладающим стало мнение о превалировании европеоидных черт в расовых типах жителей индских городов. Судя по костным остаткам, значительных изменений в расовом отношении не происходило на всём протяжении существования хараппской цивилизации [73, с. 289–295].

Таким образом, можно считать установленным, что жители протоиндийских городов относились к средиземноморской ветви большой европеоидной расы, т. е. были в своём подавляющем большинстве людьми темноволосыми, темноглазыми, смуглыми, с прямыми или волнистыми волосами, длинноголовыми. Но остаётся нерешённым ещё ряд вопросов. Был ли северо-запад Индостана прародиной этих людей или они проникли сюда из каких-то других мест? Если так, то откуда они пришли? И когда? К каким этническим группам они принадлежали? Не является ли полученная антропологическая картина результатом слияния различных волн пришельцев с автохтонами? Взятые изолированно, антропологические материалы здесь мало помогают: пришельцы могли принадлежать к тому же типу, что и местное население. Их надо рассматривать в комплексе с другими, и прежде всего с лингвистическими материалами.

Что касается языковой принадлежности хараппского населения, то по последним данным есть основания считать его дравидоязычным — об этом расскажет глава, посвящённая языку. Прояснить языковую ситуацию могло бы изучение топонимии — названий местных поселений северо-запада Индостана, а также антропонимии — имён собственных людей, и теонимии — имён богов (последние, впрочем, часто совпадали). Однако эта область наших знаний продолжает оставаться целиной. Попутно стоит отметить, что с лингвистической точки зрения вероятна связь дравидоязычного населения хараппских городов с эламитами или, возможно, с каким-то доэламским населением. С антропологической точки зрения, они входят в одну более широкую общность. Важно обратить внимание читателей ещё на одну деталь, существенную для дальнейшего изложения: европеоидные типы были распространены в древних протоиндийских городах ещё до вторжения арийских племён; проникновение их на эту территорию относят ещё к концу верхнего палеолита или мезолита [2, с. 251.

Как мог убедиться читатель, прямые свидетельства не дают ответа на вопрос о том, кем же являлось население протоиндийских городов, а, скорее, ставят его. Сформулировать этот вопрос сейчас можно следующим образом: каким было соотношение лингвистической, расовой и антропологической категорий для населения долины Инда? Их прямое отождествление было бы грубой методической ошибкой, а строгих критериев их соотнесения ещё не выработано. Поэтому воздерживаясь пока от категорических и окончательных суждений, можно предварительно заключить, что в период существования протоиндийской цивилизации на её территории существовала протодравидская этноязыковая общность, объединявшая в своём составе различные и, возможно, неоднородные этнические компоненты. Дополнительным аргументом в пользу такого предположения служат глоттохронологические расчёты, согласно которым дравиды находились в долине Инда в III тыс. до н. э. [59].

Читать дальше