Самостоятельные очаги древних цивилизаций существовали и в Новом Свете с основными центрами в Перу и в Мезоамерике. В Европе лишь цивилизация, возникшая на островах и полуостровах Эгейского моря, может быть сравнима по древности с некоторыми более поздними из древневосточных цивилизаций.

Таким образом, цивилизация долины Инда представляла собой один из ареалов древнейшей культурной зоны, весьма обширной в географическом отношении, экологические условия которой способствовали возникновению и развитию деятельности человека по окультуриванию дикорастущих злаков и доместикации скота.

Европа в ту древнейшую эпоху была отдалённой и заброшенной окраиной Старого Света, значительно отстающей в своём развитии от Азии и Африки. Она оставалась в положении провинциальной Золушки, ютящейся на задворках ойкумены, до появления высокоразвитой микенской цивилизации, которая положила начало медленному восхождению Европы к главенствующим ролям на исторической сцене. На сравнительно позднем этапе исторического развития Европа заняла центральное место и довольно долго его удерживала, вытеснив на периферию Азию и Африку, у которых она в своё время немало взяла в культурном отношении. Тот период, когда Европа была центром, и породил устойчивый комплекс европоцентристского превосходства, о котором было сказано выше. Поэтому хотелось бы специально подчеркнуть, что в III–II тыс. до н. э., т. е. в эпоху существования древних восточных цивилизаций, соотношение мировых культур и отношение центра и периферии были иными, чем это видится сейчас, из XX в., и до центральной позиции Европе было ещё далеко. Отсталая периферия, она и помыслить не могла тогда о грядущей роли авторитарного культурного образца. Не только соотношение центра и периферии, но и вся пирамида культурной иерархии выглядела тогда иначе, чем привычная для нас картина. Это небольшое отступление может помочь читателю правильно оценить перспективу, вернее, ретроспективу, в которой надлежит рассматривать протоиндийскую цивилизацию, и выбрать нужный масштаб для определения её достижений.

Итак, в долине Инда и Пятиречья в III–II тыс. до н. э. существовала одна из величайших цивилизаций древности. Благодаря совместным усилиям пакистанских и зарубежных археологов, ведущих изыскания в Индии и Пакистане с 20-х годов нашего века, а также трудам историков, этнографов, лингвистов (количество их специальных исследований насчитывает не одну сотню) постепенно вырисовывается её облик: временные и пространственные границы, местные истоки формирования, отдельные черты хозяйственного комплекса и стилевые характеристики культуры, причины её затухания и отдельные линии её дальнейшей судьбы.

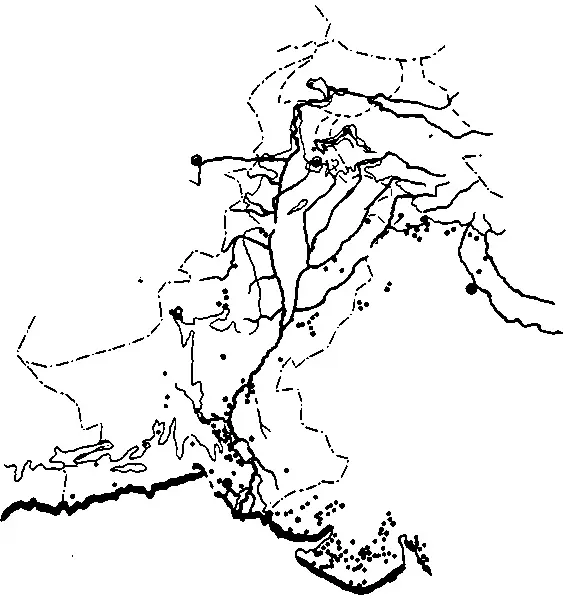

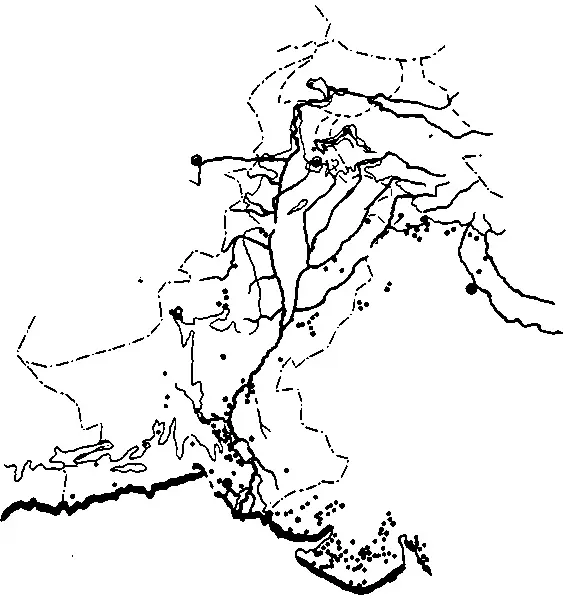

Поселения хараппской культуры, обнаруженные вначале лишь в долине Инда, теперь известны на огромной территории, которая занимает площадь более 1100 км с севера на юг и 1600 км с запада на восток. Её общая площадь исчисляется примерно 1,3 млн. км 2, и она занимает территорию на северо-западе Индостана, приблизительно равную территории Франции (рис. 1).

Рис. 1. Карта протоиндийской цивилизации.

Первые раскопки, произведённые в городах Мохенджо-Даро и Хараппе, породили множество вопросов. Изыскания, предпринятые в последующие десятилетия, не столько ответили на эти вопросы, сколько породили множество новых. Почти ни одна проблема, связанная с хараппской цивилизацией, не решена в настоящее время однозначно и окончательно. Каждый вопрос рождает гипотезы, более или менее остроумные, спорные, согласующие известные факты и представляющие известную объяснительную ценность. Излагать их все — значит «утопить» основную линию изложения в море фактов и гипотез, противоречивых рассуждений и предположений и окончательно запутать читателя.

Поэтому здесь выбрано лишь то, что представляется автору наиболее приемлемым, убедительным и отвечающим тем задачам, которые высказаны в Предисловии. В некоторых случаях (там, где это не перегружает основной ход изложения) показаны не только результаты исследования, но и его пути, так что читатель сам может проследить весь ход исследовательской мысли.

Хронология Хараппы, основанная преимущественно на данных радиокарбонного анализа и на находках вещей хараппского типа, найденных в памятниках других культур, прежде всего Месопотамии («индийские» и изготовленные по их типу печати и бусины), не раз пересматривалась со времён первых исследователей Джона Маршалла и Эрнеста Маккея. Ничего удивительного в этом нет, если вспомнить, что энергия излучения С 14очень слаба, что на показания приборов могут влиять другие вещества, что интенсивность излучения зависит от природы материала (например, одни растения поглощают меньше углерода, чем другие), что после испытания водородных бомб облака высокой радиоактивности, которые при этом образуются, влияют на аппаратуру и «омолаживают» извлечённые из раскопок материалы, и т. п. — словом, не может быть полной уверенности, что не остались существовать источники ошибок, которые влияют на определение возраста археологических объектов.

Читать дальше