В отношении разрушения ДОТов по линии старой границы СССР летом 1940-го и весной 1941 года я хочу высказать автору полное недоверие. Во-первых, спешить с разрушением ДОТов в то тревожное время не было ни особой необходимости, ни сил. Такого бы не допустил Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников, непосредственно отвечавший в Наркомате обороны за укрепленные районы. Во-вторых, в период своей службы в Прикарпатском военном округе, в частности в Хмельницком, я лично видел ДОТы линии Сталина в неразрушенном состоянии. Но если на отдельных направлениях они все-таки накануне Великой Отечественной войны были взорваны, то это нельзя расценить иначе как вредительской деятельностью командующих войсками приграничных военных округов.

Теперь в отношении передачи ДОТов укрепленных районов в распоряжение местных колхозов. Данное утверждение также не выдерживает никакой критики. Накануне Великой Отечественной войны любой военный объект находился на особом учете не только в Наркомате обороны, но и в органах НКВД. Согласований по поводу списания данных объектов между этими двумя ведомствами не обнаружено. Более того, имеются указания наркома обороны об оставлении определенных сил для охраны оборонительных сооружений на линии старой государственной границы. Едва ли командующие округами пошли на передачу колхозам военных объектов своим решением.

И, наконец, совсем нелепым кажется утверждение В.А. Новобранца о том, что ДОТы укрепленных районов в конце июля 1941 года были приспособлены колхозниками для хранения овощей и поэтому не могли быть использованы для усиления обороны отступающих войск Красной Армии. Во-первых, в это время года колхозы еще никаких больших овощных запасов на зиму не делали, так как картофель, капуста, свекла, морковь и другие овощи заготавливались только в конце лета и начале осени. Это означает, что в конце июня 1941 года все колхозные хранилища овощей были пустые. Во-вторых, даже в случае наличия в ДОТах какой-то тары (бочки, ящики), для их очистки нужно было всего несколько часов, и в условиях войны любой командующий или командир мог под угрозой расстрела привлечь для этого местное население.

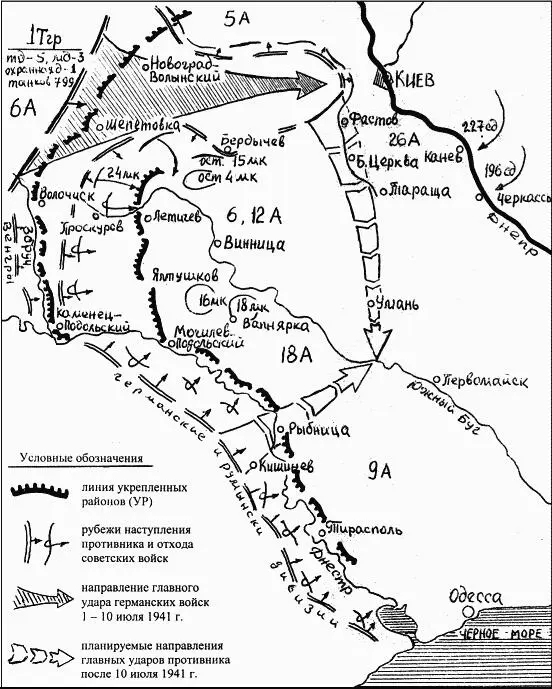

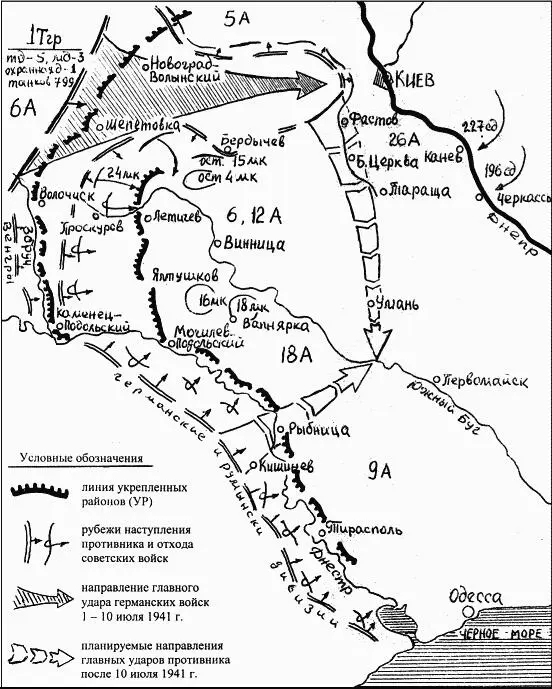

Замысел германского командования на прорыв укрепленных районов и разгром главных сил Юго-Западного фронта в районе Винницы

Таким образом, произведение В.А. Новобранца никак не может служить основой для оценки состояния укрепленных районов, расположенных на старой границе СССР. Его расценивать можно только с позиции того, что автор таким образом пытался всеми возможными средствами оправдать командование 6-й армии, не сумевшее выполнить поставленную перед ним оборонительную задачу.

При этом совершенно законно напрашивается вопрос о том, имело ли советское командование достаточно сил для того, чтобы остановить наступление противника на рубеже старой государственной границы.

Оперативные расчеты показывают, что советские войска не были обречены оказаться под внезапным первым ударом противника. В первом эшелоне армий по Плану прикрытия предполагалось иметь 63 дивизии, из которых более 75 % находилось на удалении от границы до 50 километров. Во втором эшелоне армий находилась 51 дивизия, в том числе 24 танковых, 12 моторизованных, 4 кавалерийских, которые были удалены от границы на 70–90 километров. Еще 45 дивизий, расположенных на удалении от 100 до 350 километров от границы, состояли в резерве командующих округами (фронтами). Также на территории приграничных округов на значительном удалении от государственной границы располагалось 11 дивизий, находившихся в непосредственном подчинении Генерального штаба РККА.

Таким образом, внезапный первый удар противника мог поразить только небольшую часть войск прикрытия. Основные силы сохранялись в глубине и при необходимости могли занять один или несколько тыловых рубежей обороны, и при прорыве каждого из таких рубежей противник должен был потерять силы, средства и время. Но нужно было уметь вести не только позиционную, но и маневренную оборону.

Первая мировая война показала исключительно высокую эффективность позиционной обороны. Поэтому и оборона, которая строилась в соответствии с Полевым уставом РККА 1929 года, по своему характеру была позиционной обороной. Это означало, что основные силы обороны находились в пределах первой полосы, а сама она была рассчитана на то, что «наступающий противник должен быть разбит до подхода его к переднему краю оборонительной полосы огнем последовательно вступающих в бой огневых средств (артиллерии, пулеметов и ружей), сосредотачиваемых по заранее намеченным рубежам».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу