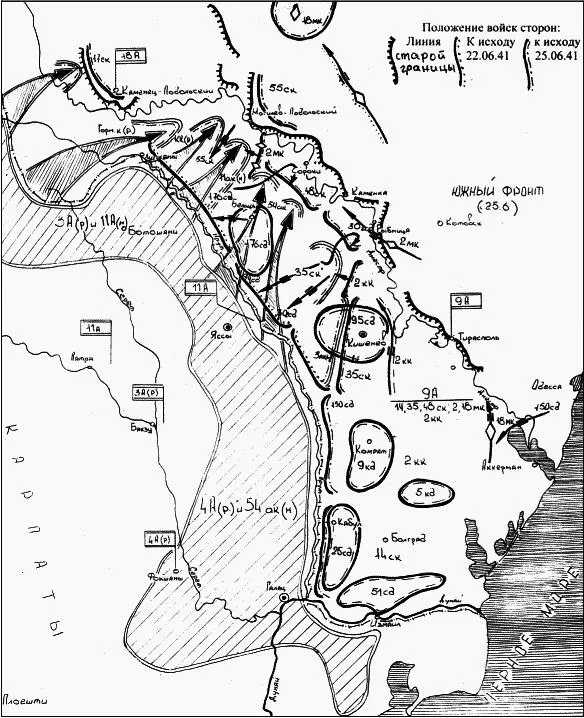

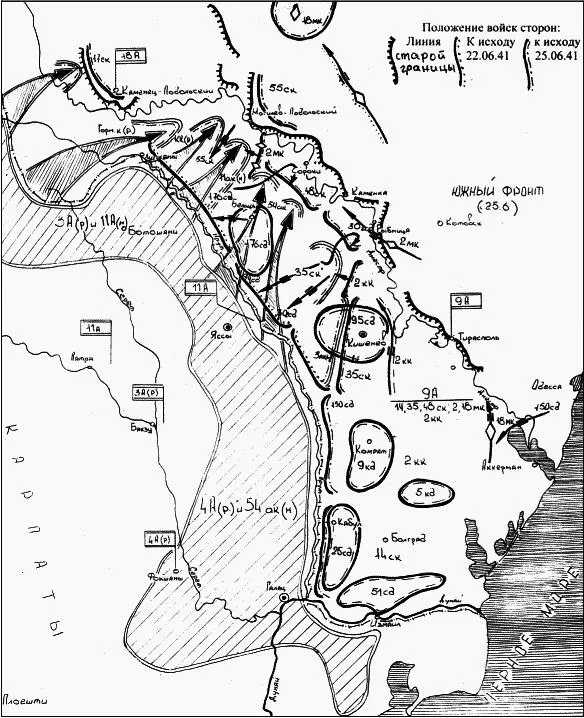

В ночь на 23 июня противнику удалось переправиться через реку Прут в районе города Кагула, а затем, еще на одном направлении. В 17 часов того же дня в полосе обороны соединений 2-го кавалерийского корпуса противнику удалось после артиллерийской подготовки прорваться на восточный берег реки Прут по железнодорожному мосту, который советские части не успели разрушить. Но налетом штурмовиков и контратакой двух эскадронов противник был отброшен к реке и был вынужден уйти на ее противоположный берег.

В течение 24 июня противник на всем фронте 9-й армии продолжал попытки форсировать реки Прут и Дунай, но все они были пресечены советскими войсками.

В Военно-историческом журнале удалось найти статью крупных военных историков — преподавателей кафедры истории военного искусства Военной академии имени М.В. Фрунзе В.Н. Киселева и Н.М. Романичева, посвященную действиям войск 9-й армии в начале Великой Отечественной войны. В частности, они пишут, что 22 июня на южном участке советско-германского фронта противник «ударно-поисковыми» группами, состоящими из румынских соединений, попытался захватить мосты, плацдармы и создать видимость общего наступления. Он, используя промежутки в обороне советских войск, сумел захватить небольшие плацдармы в нескольких местах. Однако к исходу дня советским войскам удалось ликвидировать эти плацдармы. Только в районе Скулян отбросить врага за Прут не удалось. Для его ликвидации командующий предпринял контратаку силами 30-й горно-стрелковой дивизии, но успеха не добился.

Ход боевых действий в полосе 9-й армии 22–25 июня 1941 года

Таким образом, говорить об обороне укрепленных районов, расположенных на южном крыле советско-германского фронта, крайне сложно. С одной стороны, произошло это потому, что их строительство не было закончено. С другой стороны, потому, что противник не вел здесь активных наступательных действий. В целом же линия укрепленных районов, расположенных на новой границе СССР (линия Молотова), себя практически не оправдала. Из 22 ее укрепленных районов более или менее упорные бои велись только в четырех, но и они не смогли надолго задержать противника.

В то же время немецкое командование, получившее большой опыт боевых действий в Европе, в том числе и связанный с преодолением линий долговременных оборонительных сооружений, при подготовке к агрессии против СССР достаточно хорошо изучило все связанное с инженерным оборудованием границ Советского Союза. До 1939 года немецкие военные специалисты под различными предлогами получили достаточно много информации, касающейся линии Сталина — системы укрепленных районов на старой границе СССР. В 1940-м и начале 1941 года немецкая военная разведка всеми доступными ей средствами стремилась получить информацию о укрепленных районах на новой границе Советского Союза. Благо большинство из них строилось в непосредственной близости от государственной границы, что позволяло вести наблюдение с помощью оптических средств. Кроме того, широко использовались возможности агентурной разведки, которая имела массу агентов среди населения прибалтийских республик, западных районов Белоруссии и Украины, а также воздушной разведки. Поэтому места расположения не только советских укрепленных районов, но и опорных пунктов, а также крупных огневых точек немецкому командованию были хорошо известны.

Однако немецкие военные специалисты, делая ставку на быстрый прорыв обороны противника и стремительное развитие наступления в глубину, считали нерациональной борьбу за укрепленные районы. Их предлагалось либо обходить через имевшиеся промежутки, либо прорывать частично на отдельных наиболее слабых участках. Затем гарнизоны укрепленных районов или батальонных опорных пунктов (узлов сопротивления) должны были блокироваться резервными частями и уничтожаться.

В случае необходимости прорыва укрепленного района или отдельного опорного пункта немецкое командование предусматривало его предварительную интенсивную обработку ударами авиации и огнем артиллерии. При этом авиация должна была использовать тяжелые бомбы (100 кг и более), а артиллерия, в том числе и танки, вести огонь преимущественно прямой наводкой. По немецким документам, только обстрел амбразур из тяжелых гаубиц, 88-мм зенитных орудий или из танков с расстояния 100 метров мог вывести из строя вооружение ДОТа.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу