Задачу по достижению устойчивости обороны в противотанковом отношении предполагалось решать последовательно, в пределах каждой позиции (опорного пункта). Так, в оборонительной полосе каждой дивизии первого эшелона рекомендовалось создать такие элементы, как рубежи противотанковой обороны, противотанковые районы, противотанковые опорные пункты и противотанковые отсечные позиции.

По глубине вся противотанковая оборона дивизии делилась на три рубежа. Первый рубеж проходил в 300–500 метрах перед передним краем главной полосы обороны из расчета ведения прицельного огня 45-мм противотанковыми пушками, находившимися в ДОТах первой линии.

Второй рубеж проходил непосредственно перед главной полосой обороны. Здесь уничтожение танков предусматривалось не только огнем артиллерии, но и с помощью минных полей и других противотанковых препятствий.

Третий рубеж проходил перед второй позицией. На этом рубеже размещались противотанковые орудия батальонов вторых эшелонов (ударных групп) полков, их противотанковые резервы и артиллерийские групп поддержки пехоты.

Четвертым мог быть рубеж, на котором располагалась ударная группа дивизии, приданные ей танки, а также артиллерийская группа дальнего действия.

Таким образом, система противотанковой обороны дивизии могла колебаться в пределах от 15 до 20 километров. К этому стоит добавить, что в корпусе также создавались противотанковые районы и имелся артиллерийско-противотанковый резерв. В результате этого противотанковая оборона стрелкового корпуса могла иметь глубину от 20 до 30 километров.

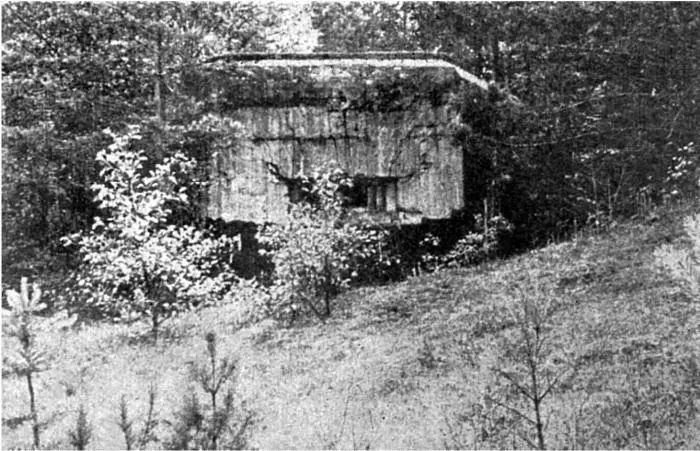

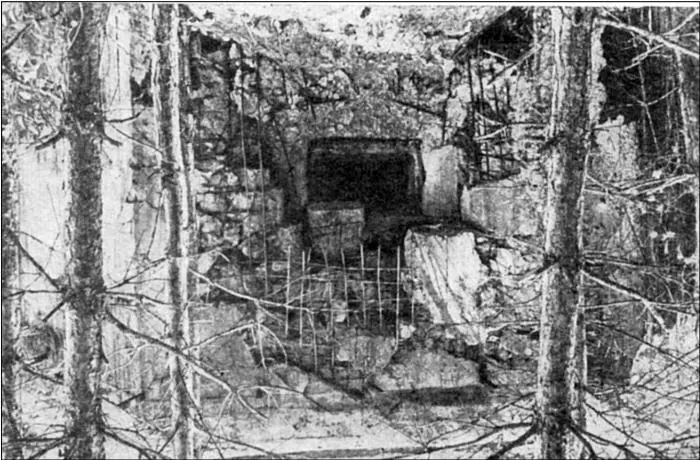

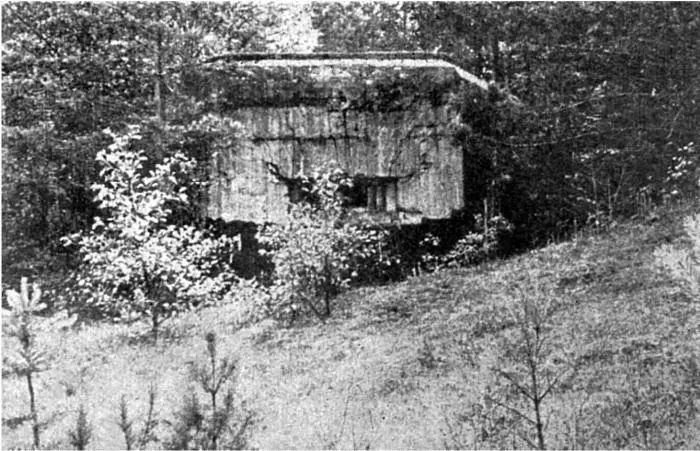

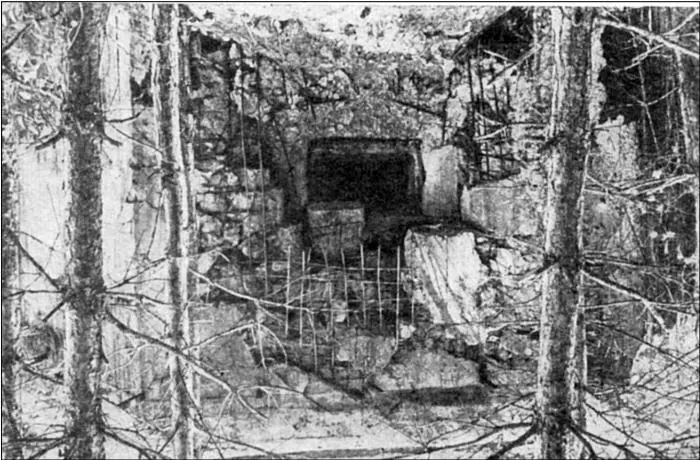

Укрепления Гродненского района

Плотность противотанкового огня рассчитывалась исходя из того, что 45-мм противотанковые орудие при стрельбе на дальность до 1000 метров по танку, движущемуся по полю со скоростью 15 километров в час, за три минуты выведут из строя два-три танка противника. Таким образом, для того, чтобы на фронте в один километр при плотности атаки танков 50–70 единиц нанести им поражение 25–30 %, требовалось на каждый километр фронта обороны иметь от 15 до 28 противотанковых орудий. При этом если учесть, что в процессе артиллерийской подготовки противник сможет вывести из строя до 30 % сил и средств обороняющихся войск, то плотность противотанковых орудий должна быть в пределах 20–40 орудий на один километр обороны.

На совещании высшего руководящего состава РККА, состоявшемся в Москве в период с 23 по 31 декабря 1940 года, укрепленным районам и их месту в обороне армии, к сожалению, не было уделено достаточного внимания. Это объяснялось отчасти и тем, что в то время советское руководство готовило не столько оборонительную, сколько наступательную операцию. Поэтому командующий войсками Московского военного округа генерала армии И.В. Тюленев в своем докладе «Характер современной оборонительной операции» отметил, что «теория армейской оборонительной операции, отражающая одну из основных форм ведения войны, в полном объеме нигде не освещена». Он также сказал, что ни в отечественной, ни в зарубежной военной литературе этот вопрос, в отличие от наступательной операции, не нашел своего полного отражения и не было издано ни одного серьезного труда, в котором были бы изложены основы оборонительных действий и теория обороны в оперативном масштабе.

В то же время И.В. Тюленев сказал: «Товарищ Сталин учит нас, что искусство ведения войны в современных условиях состоит в том, чтобы, овладев всеми формами и всеми достижениями науки в этой области, разумно их использовать, умело сочетать их или своевременно применять ту или иную из этих форм в зависимости от обстановки».

Исходя из этого, он сделал вывод о том, что в обороне необходимо максимально использовать условия местности и строить ее «с применением полевых долговременных огневых точек и фортификационных сооружений».

На этом совещании в докладе И.В. Тюленева оборона линии укреплений Мажино подверглась критике по той причине, что она не имела «большой оперативной глубины». При этом он признал тот факт, что наступление советских войск на Карельском перешейке во время войны с финнами было очень тяжелым. Он сказал, что прорыв финской обороны стал возможен только после насыщения их техническими средствами, и в первую очередь артиллерией и авиацией, а также их умелого использования.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу