Считалось, что основу препятствий в предполье будут составлять противотанковые заграждения. К ним относились: рвы, эскарпы, противотанковые мины, в том числе замедленного действия, фугасы, завалы, разрушенные мосты, заболоченные участки местности. При этом мины замедленного действия должны были ставиться главным образом в предполагаемых районах сосредоточения противника.

Для установки оперативных заграждений требовалось большое количество материальных средств. Даже при поверхностном подсчете, исходя из требуемой средней плотности заграждений, на это было необходимо истратить от 70 до 80 тонн взрывчатых веществ, от 30 до 50 тонн колючей проволоки и до 20 000 противотанковых мин.

На важнейших направлениях обороны каждого стрелкового корпуса, действующего в первом эшелоне армии, должна была создаваться передовая позиция обороны. Она начиналась на удалении до 2 километров от переднего края обороны и состояла из ряда батальонных районов. Такое удаление должно было обеспечить прикрытие передовой позиции основной массой артиллерии, находившейся в пределах главной полосы обороны. На передовой позиции оборонялось до одной трети сил полков из состава дивизий первого эшелона, которые имели задачу скрыть истинное начертание переднего края главной полосы обороны, заставить противника преждевременно развернуть свои силы и провести артиллерийскую подготовку по ложным районам расположения войск. Поэтому такая передовая позиция оборудовалась не только стрелковыми окопами, но и несколькими долговременными огневыми точками, входившими в состав укрепленного района.

Там, где передовая позиция не создавалась, на удалении 1–3 километров от переднего края главной полосы обороны оборудовалась позиция боевого охранения, состоявшая из ряда взводных опорных пунктов. Ее обороняли подразделения, выделенные от батальонов первого эшелона. Огневая поддержка боя за позицию боевого охранения возлагалась на огневые средства долговременных огневых сооружений, расположенных в пределах главной полосы обороны.

Главная полоса обороны занималась стрелковыми дивизиями первого эшелона с задачей остановить или максимально задержать наступление противника. Она состояла из трех позиций: главной позиции сопротивления, позиции вторых эшелонов полков и позиции вторых эшелонов дивизии. Каждая позиция, отстоявшая одна от другой на расстояние 1–2 километра, имела глубину до 2–2,5 километра.

Оборона носила главным образом очаговый характер. Первая позиция состояла из ряда батальонных районов, оборудованных окопами, укрытиями, ходами сообщения и другими инженерными сооружениями. Каждый батальонный район, размеры которого достигали по фронту до 2,5 километра и в глубину до 2 километров, готовился к ведению круговой обороны. Фронт определялся из расчета, что на этом пространстве стрелковый батальон сможет создать плотность огня порядка 5 пуль в минуту на один метр фронта, которая считалась неопределимой для пехоты противника.

Основная масса долговременных огневых точек укрепленных районов размещалась как раз в пределах первой позиции. При этом они могли как вписываться в батальонные районы обороны, так и находиться в промежутках между ними. В том случае, если ДОТы находились в пределах батальонного района обороны, его размеры по фронту увеличивались.

Позиции вторых эшелонов полков предназначались для создания глубины обороны и оборудовались, как правило, несколькими ротными опорными пунктами, вытянутыми в одну линию. Предусматривалось размещение нескольких долговременных огневых точек укрепленного района.

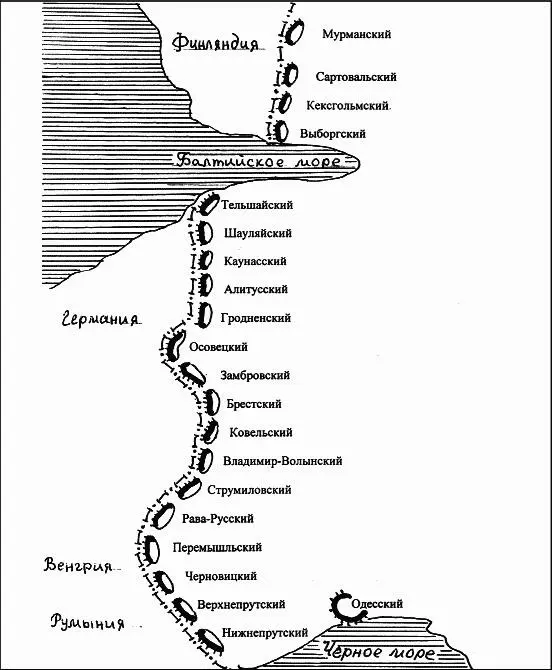

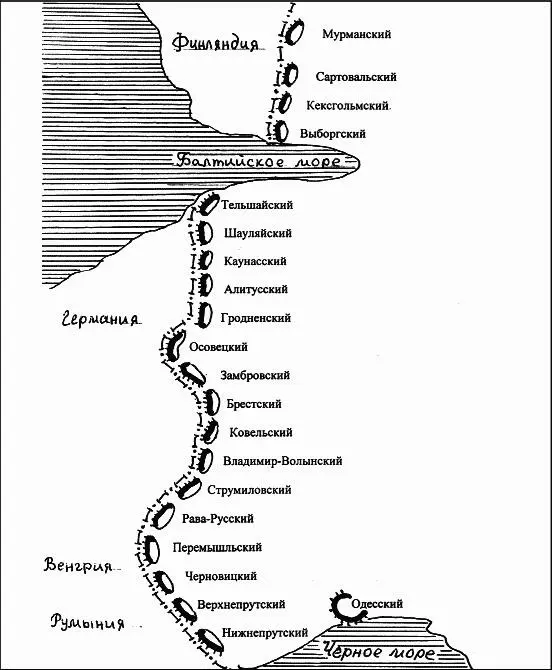

Укрепленные районы на новой границе СССР к началу 1941 года

Таким образом, общая глубина укрепленного района могла достигать трех километров, но в отдельных случаях она могла быть и большей. В пределах этого пространства могло создаваться несколько линий долговременных оборонительных сооружений (ДОС), соединенных между собой ходами сообщения. При этом основная масса ДОСов должна была сосредотачиваться в батальонных районах и в пределах первой позиции главной полосы обороны.

Исходя из требований, предъявляемых к обороне, и событий, произошедших в Европе в первом периоде Второй мировой войны, в отечественной военной теории стало больше уделяться внимания противотанковой обороне. В частности, на совещании высшего комсостава РККА, которое состоялось в Москве в декабре 1940 года, об этом говорилось во всех докладах и выступлениях.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу