Таким образом, основы создания укрепленных районов были созданы уже в первые десятилетия XX века. В то время главные требования, выдвигавшиеся советскими учеными-фортификаторами, состояли в том, чтобы, во-первых, укрепления в приграничной полосе эшелонировались на большую глубину и, во-вторых, позволяли своим войскам вести не только оборонительные, но и наступательные действия. По своей сути эти укрепления мало чем отличались от обычных полевых позиций и не были приспособлены для ведения боя в окружении.

Укрепленный район Ф.И. Голенкина

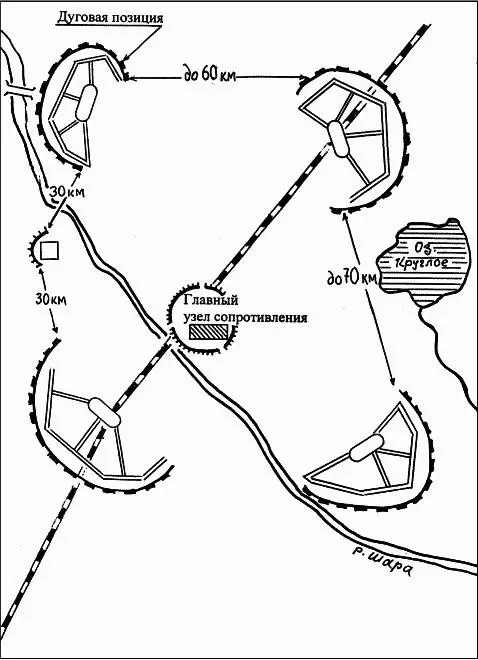

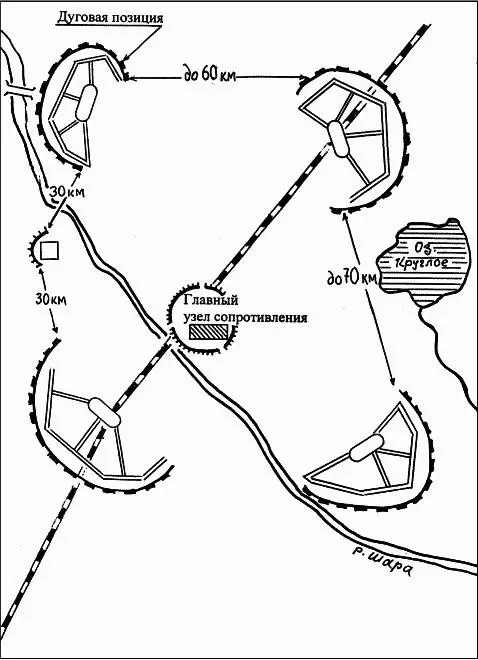

В 1920 году военный инженер Ф.И. Голенкин предложил в приграничной зоне строить укрепленные районы круговой формы диаметром до 80 километров, которые должны были служить базой для армии прикрытия. Основным элементом этих районов считались отдельные опорные пункты, «дуговые позиции», расположенные на расстоянии 25–35 километров друг от друга. В промежутках между ними должны были возводиться линейные позиции, предназначенные для занятия их полевыми войсками. В глубине на расстоянии 100–200 километров от государственной границы предполагалось создавать второй оборонительный рубеж, предназначенный для прикрытия районов отмобилизования, развертывания основных армий, который также должен был служить исходным рубежом для перехода ее в решительное наступление.

В 1922 году выходит в свет работа Г. Г. Невского «Опыт исследования форм заблаговременного фортификационного укрепления». В ней Невский предлагал форму укрепрайона, состоящего из возводимых на важнейших направлениях опорных участков — «застав» и «крепостей». Фортификационно-тактическим элементом каждого опорного участка, по его мнению, должен был стать так называемый «малый узел» площадью до 4 кв. км, имеющий до 12 броневых и железобетонных огневых сооружений, из которых треть — артиллерийские. Таким образом, опорный участок типа «застава» должен был включать до 16, а типа «крепость» — до 30 «малых узлов». Общая площадь укрепленного района могла достигать 3 тыс. кв. км.

Достаточно стройную систему инженерного укрепления пограничных районов (театров военных действий) предложил Н.И. Коханов. Он считал, что фортификационная подготовка приграничной территории должна включать несколько элементов:

Стратегическое предполье, заблаговременно оборудуемое опорными постами частей пограничной охраны и фортами-заставами полевых войск. Задача — обеспечение оборонительных действий по прикрытию развертывания основных сил армий и фронтов.

Первый рубеж укрепленных районов, прикрывающий сосредоточение и развертывание вооруженных сил и состоящий из заблаговременно созданных позиций на важнейших операционных направлениях.

Тыловой рубеж укрепленных районов, создающийся на случай прорыва основного рубежа.

Отсечные рубежи, пролегающие между основным и тыловым рубежами, которые должны были служить промежуточными позициями при отходе войск и рубежами контратак и контрударов.

Подготовленные базы фронта в глубине, представлявшие собой совокупность хранилищ материальных средств, предназначенных для обеспечения войск.

По теории Коханова, укрепленный район, рассчитанный на развертывание армии, мог иметь фронт до 70 и глубину до 160 км. При этом глубина его боевых позиций могла колебаться от 20 до 30 км, в пределах которых предполагалось иметь до 30 батальонных районов обороны.

Широкие исследования в области инженерной подготовки театров военных действий в 20-е годы проводились С.А. Хмельковым, ставшим одним из создателей теоретических основ новых форм долговременных укреплений. В своем труде «Узлы сопротивления современных долговременно-укрепленных позиций», вышедшим в свет в 1926 году, он предложил форму укрепленного района линейного начертания. В отличие от устоявшейся формы укреплений в виде крепости или круговой позиции он предлагал создавать глубокую фронтальную позицию с защищенными флангами и открытым тылом. Предусматривалось, что такой укрепленный район будет состоять из передовой позиции, полосы главного сопротивления и тыловой полосы. Основу его инженерного оборудования составят долговременные узлы сопротивления площадью до 4 кв. км, представляющие собой групповые расположения огневых точек, защищенных от огня артиллерии и прикрытых искусственными противопехотными и противотанковыми препятствиями. В промежутках между узлами сопротивления должны создаваться позиции полевого типа.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу