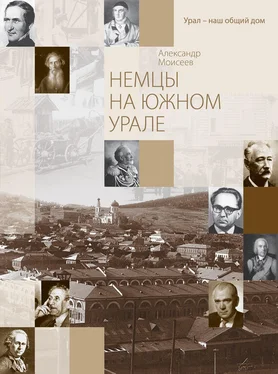

Безусловно, объять три века немецкой истории Урала, исчерпывающе рассказать о людях и событиях в одной книге невозможно. Собственно, такая энциклопедическая задача нами и не ставилась. Важнее было «завязать узлы» – всмотреться в эпохи и судьбы, прикоснуться к жизням тех людей, которые сыграли в этой истории наиболее значительную роль. Человеческая мозаика на фоне времени – так, пожалуй, можно было бы охарактеризовать жанр этой книги. Книги, которая призвана соединить прошлое немцев Урала – с их настоящим, стать своего рода мостиком, связующим времена.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

Во второй половине XIX века в газете «Московские ведомости», издаваемой монархистом, противником «прозападнических назначений» на государственные должности Михаилом Катковым, появилась примечательная статистика: «Кто правит Россией? Сами русские или немцы? Среди министров 15 % немцев, среди Государственного совета 25 %, среди сенаторов 40 %, генералов 50 %, губернаторов 60 %. А поскольку губернаторы управляют Россией, то это и будет ответом на поставленный вопрос».

Естественно, что подобные цифры – результат политики, проводившейся не одно десятилетие и даже не один век. Иностранцы стали систематически назначаться на государственные посты еще в петровскую эпоху, когда Россия начала осознавать себя империей и встраиваться в мировой, прежде всего европейский порядок. Сыграла свою роль и немецкая кровь в жилах русских монархов. Но в основе доверия к немецким фамилиям на государственных должностях лежали деловые и организационные способности.

Еще в середине XVIII века за выходцами из немецких княжеств утвердились слава хороших руководителей, обладающих необходимыми деловыми качествами: усердием и добросовестностью, строгостью к подчиненным и подобающим отношением к начальству. Добавьте сюда неукоснительное исполнение обязанностей, верность престолу и многое другое, что должно отличать надежного служаку, и вы получите портрет почти идеального работника. Врожденные организаторы, подверженные неизменному стремлению к «орднунгу» – порядку во всем: большом и малом, – немцы становились своего рода противовесом «беспорядочному простору русской души». Такому сказал – все выполнит, будь уверен. Для «администрирования» российских территорий, тем более таких, как образованная в 1744 году Оренбургская губерния, состоящая из вновь присоединенных земель, наличие людей подобного склада было жизненно необходимо.

Первые в южноуральских губерниях

<���Зр$2жному Уралу в границах будущей Челябинской области на немецкие губернаторские имена, можно сказать, повезло троекратно. Наш регион в разные времена находился в административном подчинении сразу у трех губерний: Оренбургской (южная и центральная часть), Уфимской (горнозаводская зона) и Пермской (северные территории).

Оренбургская губерния была самой обширной и значительной в Южноуралье; именно она более столетия держала «на замке» российскую границу со степной, «полуденной» Азией. Потому главами губернии назначались люди, проверенные на государственной службе в иных местах и боях, чаще всего генералы.

Немецких имен среди них было немало. В разные годы Оренбургской губернией руководили И. А. Рейнсдорп (1768–1781), О. А. Игельстром (1797–1798), И. О. Курис (1800–1802), И. Г. Фризель (1806–1809), П. К. Эссен (1817–1830), О. Л. Дебу (1827–1835), П. П. Сухтелен (1830–1833), А. П. Безак (1860–1865), Е.И. фон Зембуш (1875–1878), М.С. фон Таубе (1906), Д. О. Тизенгаузен (1912–1913).

Оренбург. Немецкая церковь

Orenburg.Deutsche Kirche

В Уфимской губернии, которая первоначально была выделена из Оренбургской губернии в 1781 году в наместничество, а свой губернский статус получила в 1784 году, руководящую должность занимали И. В. Якоби (1781–1782), О. А. Игельстром (1784–1792), А. А. Пеутлинг (1792–1794), Л. Е. Иорд (1889–1894).

Наконец, Пермскую губернию, образованную в 1796 году и включавшую в себя Кыштымский и Сергинско-Уфалейский горные округа, возглавляли И. В. Ламб (1781–1782, правитель пермского наместничества), К. А. Модерах (1796–1811), Б. А. Гермес (1805–1818), А. К. Кризенер (1818–1823), А.Ф. Кабрит (1835–1837), Б. В. Струве (1865–1870).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу