Ростислав Пинский, Владимир Киевский, ряд чернигово-северских князей и половецкий хан Котян двинулись против Даниила и осадили в 1228 г. его укрепленный город Каменец. Даниил успешно отбивался, а к тому же убедил Котяна выйти из войны. Одновременно Даниил договорился о союзе с прежним противником, своим двоюродным братом Александром Белзским, а также с поляками. Вместе с союзниками Даниил напал на Киевщину, что заставило его врагов покинуть Волынские пределы. При этом Даниил не мстил своим противникам, проявив редкое по тем временам среди русских князей великодушие.

Тем временем в Малой Польше созрел заговор против краковского князя Лешека, и он пал от рук убийц в 1227 г. Даниил Волынский счел своим долгом оказать помощь младшему брату Лешека Конраду Мазовецкому. Волынские полки вторглись в пределы Великой Польши и взяли в осаду город Калиш. Этот поход оказался не только победоносным, но и прибыльным для волынян. За снятие осады с Калиша Даниил получил тысячу гривен серебра.

Военные победы, дипломатическая гибкость и благородство Даниила Романовича снискали ему заслуженную славу. Кроме того, он был известен как покровитель ремесленников, купцов, ученых людей. Даниил построил на Волыни не один новый город, укрепив его прочными каменными замками и украсив соборами. К таковым относятся новые города Холм, Львов, Угровеск и Данилов, а также обновленные Дорогичин и Каменец. С точки зрения древнерусского человека, зафиксированной в летописях, князь Даниил Романович относился к категории правителей, близких к общему для Древней Руси идеалу князя. Такой славы удостаивались немногие. Среди князей второй половины XI — начала XIII вв. можно назвать Владимира Мономаха и его потомков: правнука Мстислава Ростиславича Храброго с его сыном Мстиславом Мстиславичем Удалым и, как мы уже отмечали, Даниила Романовича.

После смерти Мстислава Удалого (1228) в Галич было вошел королевич Андрей. Однако Даниил Романович, возвращавшийся тогда из польского похода, тут же получил от одной из галицких боярских группировок предложение сесть на «отчий стол». Князь не стал пренебрегать такой возможностью. Город он взял измором, т. е. долгой осадой, но не учинил расправы со своими противниками, постарался придать на вече своему вокняжению вид «всенародного избрания». Венгерского королевича Андрея он «с честью», как пишет летописец, отправил на родину. Последнее не помогло избежать похода на Галич старшего брата изгнанного Андрея — Белы IV, соправителя своего отца, короля Андраша II. Однако Бела не сумел взять Галич. В ходе осады Галича венгерское войско охватила эпидемия. Бесконечные проливные дожди осложнили отступление мадьяр, чем воспользовался Даниил. Он организовал преследование венгерских полков, отчего те понесли большие потери.

На следующий год венгры под руководством королевича Андрея, подстрекаемого галицким боярином Судиславом Кормиличем, повторили вторжение. Даниил, которого на этот раз отказалась поддержать старшая галицкая дружина, вынужден был бежать в Киев. Он расположил в свою сторону великого князя Владимира Рюриковича. В самом Галиче многие были против королевича Андрея и венгров, так что, когда Даниил получил помощь от киевского князя и от своего кузена Александра Белзского, у него были значительные шансы вернуть себе Галич. Даниил осадил с союзниками Галич. В ходе осады королевич Андрей умер, и галичане приняли князем Даниила Романовича. Вступив в Галич, Даниил опять не предпринял суровых расправ над своими политическими противниками, попытавшись найти с ними компромисс.

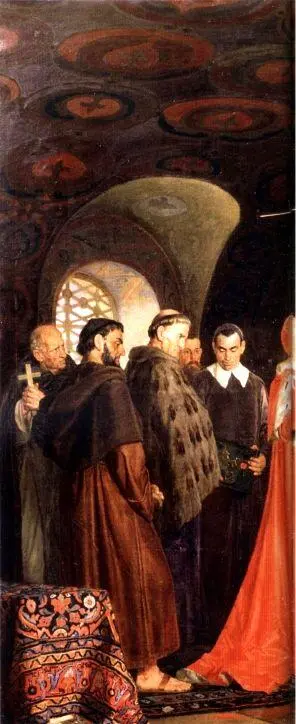

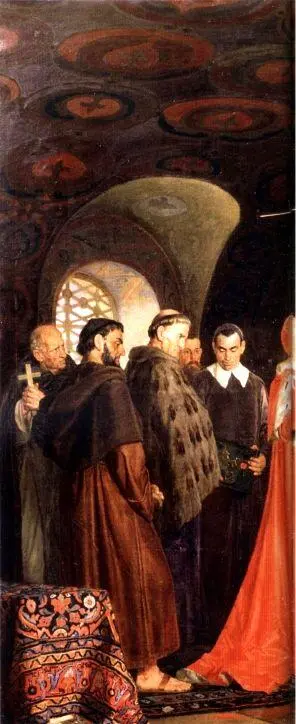

Н. В. Неверов. Роман Галицкий принимает послов Папы Иннокентия III. 1875 г.

Смыслом внутренней политики Даниила Романовича на юго-западе Руси являлось воссоздание единого Галицко-Волынского княжества и укрепление в нем центральной великокняжеской власти. Объективно только это могло ввести Галицко-Волынскую землю в число наиболее значимых государственных образований Руси и прекратить как внутренние междоусобицы, так и вмешательство в галицкие дела различных внешних сил: русских князей, венгерских и польских монархов. С другой стороны, объединенное Галицко-Волынское княжество при условии внутренней стабильности само могло диктовать свою волю другим русским землям и ближайшим иностранным соседям, что соответствовало интересам и галицко-волынской аристократии, и всему населению Юго-Западной Руси. Естественно, что это понимали русские, польские и венгерские соседи Галицко-Волынской Руси и в их интересах было не допустить подобного оборота событий.

Читать дальше