Полную противоположность этому господину представляет прогуливающийся по площади ученый: его длинное, широкое, ниспадающее до полу и даже волочащееся сзади платье голубого цвета, с длиннейшими, подбитыми мехом рукавами, напоминает рясу священника. На плечах его — металлическая цепь, к которой привешены бубенчики. А вот и почтенные бюргеры в своих широких, ниспадающих до колен кафтанах коричневого, черного, темно-красного цветов…

Резко выделяется из уличной толпы паломник, идущий в святые места. На нем — полотняные шаровары, широкий опоясанный кафтан, спереди которого, как и на широкополой шляпе, нанизаны раковинки, в руке — длинный посох, сбоку — сума и переплетенная ремнями фляжка. От всей фигуры его веет спокойствием и смирением: так и ждешь, что он присядет на какой-либо лавочке, прислонит к стене свой посох и начнет рассказ о виденном и слышанном.

Гремя колокольчиками, которыми обвешаны их пестрые узкие костюмы, проходят фокусники и акробаты. Следом за ними идет монах в сильно поношенной темной рясе, опоясанной веревкой. От монахов-проповедников он отличается тем, что порой не хуже фокусников потешает публику: то продаст реликвию — разумеется, не настоящую, то объявит, что знает, где зарыт богатый клад. Недавно он показывал на этой же площади ящик со змеями, теперь с самым серьезным видом прописывает своему собеседнику, конечно за плату, сомнительный рецепт от зубной боли. Иногда ему сопутствует помощник и выкрикивает во всеуслышание его достоинства и знания…

Но посмотрите на молодых людей, которые, очевидно, только что вошли в город и никогда в нем раньше не бывали! Они выдают себя любопытством. Это странствующие школяры. Кто же они такие и откуда они взялись? Между школами, основанными почти во всех городах, в ту пору, к которой относится наш очерк, некоторые приобрели особенную славу. Бывало и так, что в одной школе, в одном городе особенно хорошо преподавался один предмет, в другом — другой. Отсюда и возникли школяры, которые блуждали из города в город в поисках знаний. Послушают, поучатся здесь, пойдут в другое место. Кое-кто из таких школяров находил наконец искомое, избирал себе предмет, где-то оседал и серьезно отдавался науке, чтобы потом возвратиться домой уже в качестве ученого. Но так благополучно кончали далеко не все.

Школяры жили подаянием от знатных людей, получали от них одежду и деньги. «Пусть знатные люди, — говорится в одной из песенок, распевавшихся ими, — дают и подарки знатные: золото, одежды и тому подобное…» Но, получив деньги, они живо проматывали их и начинали терпеть нужду в самом необходимом. Многих бродяжничество развращало, и они прекращали свою погоню за знаниями, но не прекращали свои странствия. Они старели в постоянных переходах с места на место, пополняя собою толпы нищих, готовых на всякое бесчинство, на всякое дурное дело. Нищие составляли целые отряды; чтобы разжалобить народ, они притворялись больными, калеками, рисовали себе сыпь на теле и т.п. Разумеется, среди нищей братии находилось немало и настоящих калек, действительно больных, несчастных людей, имевших законное, но тяжелое право рассчитывать на милосердие людей имущих и здоровых…

Скоро снимут с башни красный флаг, и торговля на площади прекратится. Телеги, привезшие товары в город, покатят из него пустые. За ними потянутся возы, нагруженные городскими товарами. Площадь опустеет. Сегодня ратманы будут довольны. Торг прошел сравнительно спокойно: только один человек ранен да поймано несколько воришек. Обычно бывает намного хуже.

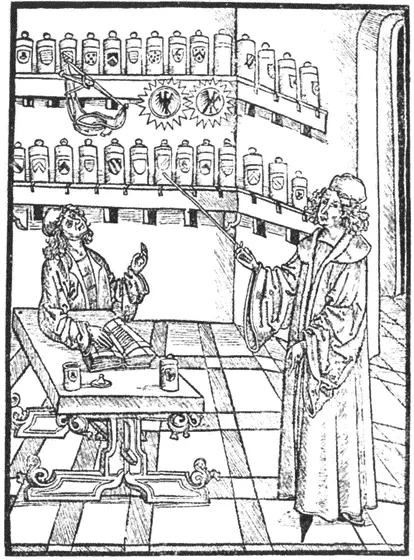

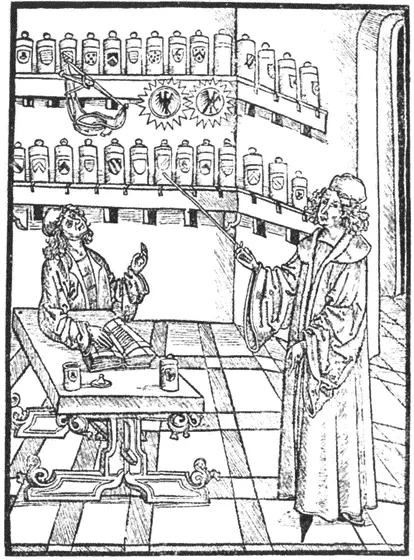

Средневековая аптека. Со старинного рисунка

Прежде чем покинуть площадь, заглянем в аптеку, откуда только что вынесли раненого. Это комната со столом посередине и полками вдоль стен. На полках — банки с снадобьями. Если бы нам удалось заглянуть в опись предметов, находящихся в аптеке, мы нашли бы там удивительные вещи — например, драгоценные металлы и жемчуг, истолченные в порошок, засушенных жаб, волчье сердце, волчью печень, человеческие черепа, кости. В XIV–XV веках аптеки находились под наблюдением назначенных для этой цели врачей. Однако это нисколько не мешало аптекарям приготовлять, кроме лекарств, и различные кондитерские изделия.

Но оставим аптеку и площадь и снова пойдем по городским улицам. Вот служитель, состоящий при бане, во весь голос кричит, что вода нагрелась, и приглашает желающих помыться. В другом месте нам попадается мальчик, который столь же громко восхваляет вина своего хозяина. Да и сам хозяин, стоя в дверях лавки, зазывает прохожих и дает самую лестную аттестацию своему товару. Другой виноторговец пошел еще дальше: он выкатил на улицу винную бочку, расставил вокруг нее табуреты, принес кружки, открыл втулку… и что же вы думаете? Прохожие облепили бочку, как мухи кусок сахару. Тут и мужчины, и женщины, и родители, и дети; одним словом, на улице идет попойка. Таков городской обычай, и даже запреты раты не могут его искоренить. В некоторых немецких городах, видя полную невозможность бороться с ним, разрешили городским обывателям следовать ему не более трех раз в году, в установленные для этого сроки — в дни святых Михаила, Мартина и Галла.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу