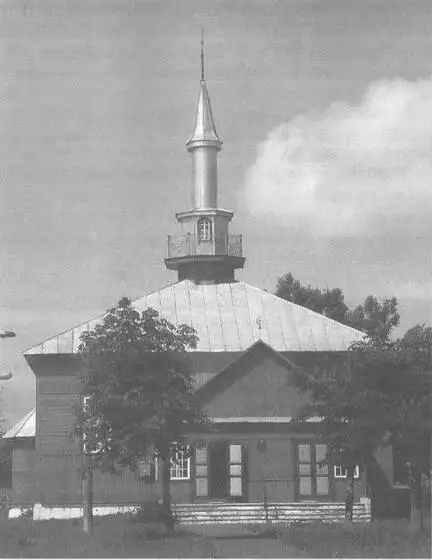

С тех пор татары обжились на белорусских землях, пустили тут корни, позаимствовали язык, значительную часть местных традиций и давно перестали считаться чужеземцами. Однако, испытывая неизбежный процесс ассимиляции, представители татарской общности все же старались отстоять свою идентичность посредством сохранения мусульманской веры.

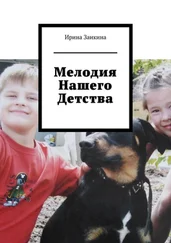

Поскольку в окрестностях Ивья татар жило немало, было решено возвести здесь деревянную мечеть с элементами модерна, строительство которой закончилось в 1882 году при финансовой поддержке графини Эльвиры Замойской. По плану строительства основа сооружения была квадратной, здание было разделено на две части: мужскую и женскую. Окрашенную в характерный для ислама зелёный цвет мечеть увенчал минарет, достроенный в 1922 году.

Примечательно, что из двух десятков мечетей, существовавших на территории Беларуси перед Второй мировой войной, уцелела лишь одна — Ивьевская. А в советское время она и вовсе была единственным действующим мусульманским храмом во всей республике. Мечеть сохранила свои изначальные функции и в наши дни, а её посетители мирно сосуществуют с живущими прямо по соседству католиками, православными, иудеями и атеистами.

Мечеть в Ивье

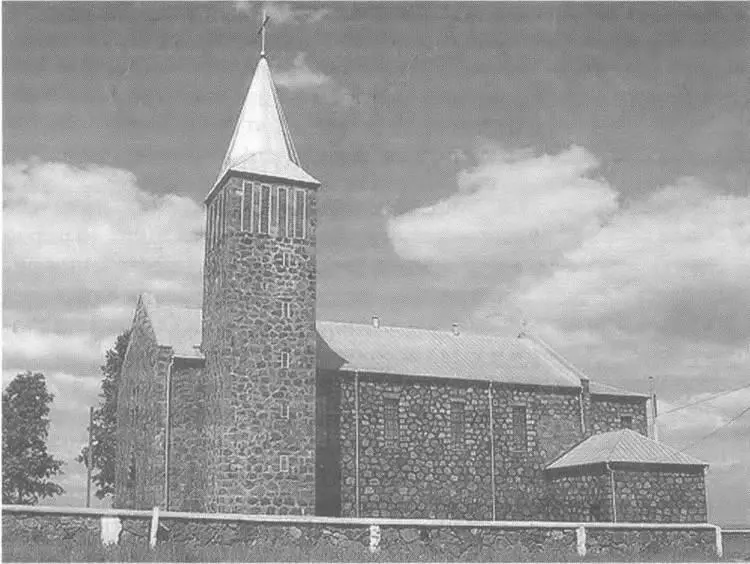

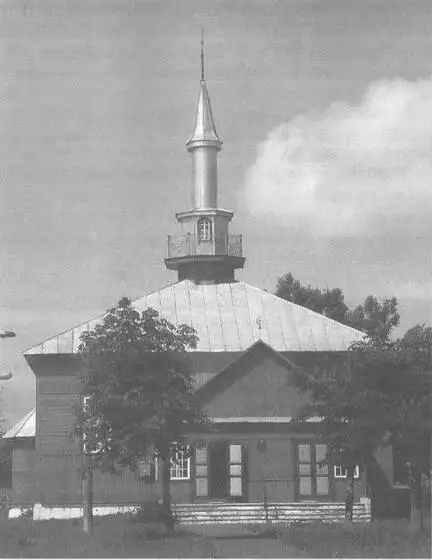

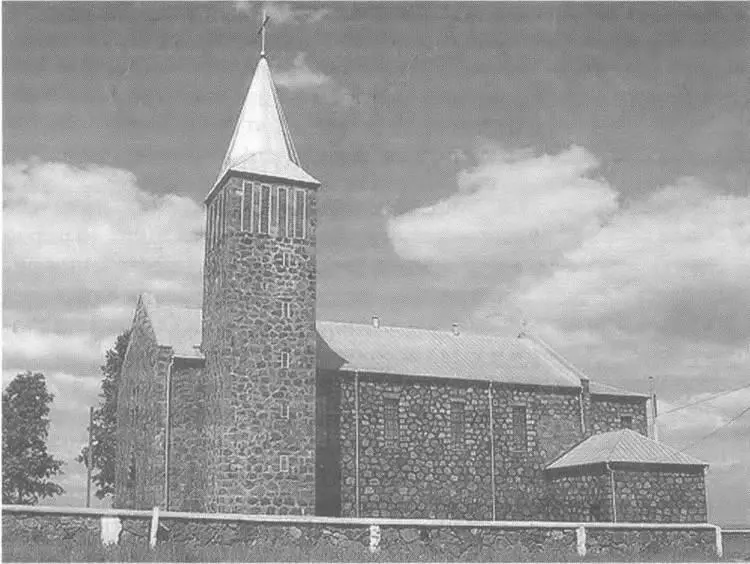

КОСТЁЛ В БОЛЬШОЙ РОГОЗНИЦЕ

В Мостовском районе Гродненской области располагается деревня, название которой происходит то ли от болотной травы рогоза, произраставшей на берегах местной речки Юхновки, то ли от грубой хозяйственной ткани, именуемой рогожей. Впрочем, противоречия тут нет, ведь рогожу изначально и делали из волокон одноименного растения. Кроме того, старожилы называют свою деревню Рогожницей.

Костёл Девы Марии в Большой Рогознице

Согласно легенде, в середине XVI века через данное поселение проезжала королева Бона Сфорца, а здешние жители преподнесли ей в качестве подарка не что-нибудь, а именно сплетённое ими красивое большое покрывало из рогожи. Знаменита деревня и тем, что в её окрестностях разворачивалась жизнедеятельность многих знатных шляхтичей, тут на тайные сходки у каплицы собирались участники восстания под руководством Кастуся Калиновского. После жестокого подавления восстания новые власти стремились уничтожить большинство артефактов, вызывающих воспоминания о деятельности повстанцев. Каплицу было приказано сжечь, однако её руины уцелели до нашего времени. По мнению некоторых краеведов, именно у этих развалин некогда происходили кодовые диалоги патриотов: «Кого любишь? — Люблю Беларусь! — Так взаимно».

В 1906 году имение перешло во владение шляхтича Оскара Мештовича. Именно в его бытность в Большой Рогознице появился костёл в романском стиле с элементами конструктивизма. Его построили из колотых валунов, собранных с полей около деревни. Костёл освятили в честь Девы Марии.

Уникальность этого культового строения прежде всего в его строгой эстетике, которая совершенно нетипична для восточно-европейского региона, а скорее характерна для лютеранских храмов Прибалтики и Скандинавии.

Камни, как распространённый природный материал, не только служили основой для возведения культовых сооружений, но порой и сами становились центральным элементом в осуществлении ритуальных действий. Так, в лесном массиве около деревни Крыжовка Минского района располагается одно из языческих святилищ, которых ранее в Беларуси было великое множество.

Волос-камень

Особенность в том, что данное капище, несмотря на видоизменение прежнего облика, по сей день продолжает, хотя и нерегулярно, выполнять свои функции. Как рассказывают старожилы, это культовое место в древности было обустроено с целью поклонения покровителю животного мира, богу плодородия, достатка, удачи и творческого вдохновения Велесу. На холме среди лесной поляны язычники облюбовали жертвенный валун, вокруг которого на деревьях в былые времена были развешаны черепа рогатого скот Сюда приводили домашних животных с целью нецелом им от Оолеч ней, молились о прибавлении в семействе и благополучии, а па ил тарном камне оставляли символические подношения в виде молочных продуктов, мёда, пива, кваса, блинов и монет.

Читать дальше