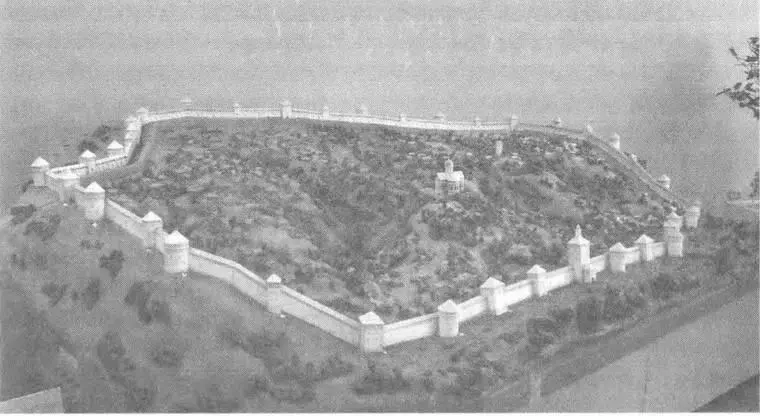

В начале XVI столетия мирная жизнь Смоленска прервалась. В 1514 году, во время войны 1512–22 годов между Московией и ВКЛ, город и все воеводство захватили московиты. Они сделали его своим форпостом на западном направлении. С этой целью «розмысл» (архитектор) Федор Конь в 1596–1602 годах построил вокруг Смоленска мощные каменные стены с башнями, сохранившиеся до нашего времени.

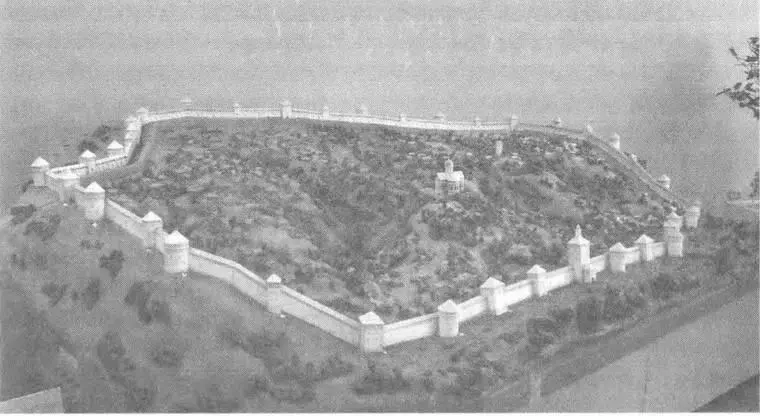

Макет Смоленской крепости, построенный Федором Конем

Таким образом, с 1396 и до 1514 года (115 лет, не считая мятежа 1401–1404 гг.) Смоленское княжество являлось составной частью ВКЛ. Далее им до 13 июня 1611 года (97 лет) владели московиты.

Сигизмунд III, король Речи Посполитой, в 1611 году отвоевал Смоленск, после чего город и воеводство еще 43 года оставались за Литвой. В ноябре 1611 года король даровал Смоленску Магдебургское право, в нем были созданы 4 цеха ремесленников. В 1613 году сейм Речи Посполитой официально восстановил Смоленское воеводство. Кроме самого Смоленска, в него вошли города Белый, Дорогобуж, Красный Городок, Невель, Почеп, Рославль, Себеж, Стародуб, Трубчевск и Чернигов с прилегающими к ним землями. Этот факт в 1618 году признали власти Московии, когда заключали Деулинское перемирие с Речью Посполитой.

Но в октябре 1654 года московиты вторично захватили Смоленск. С тех пор он входит в состав России. Тем не менее, даже в 1859 году — после 205 лет российского господства — большинство населения губернии считало себя беларусами. Вот данные из книги «Смоленская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года» (издание Центрального статистического комитета МВД, Санкт-Петербург, 1868 г.): беларусов — 46,68% против 42,42% русских. И что еще важнее — они жили не смешанно, а раздельно. Из 12 уездов семь (включая Смоленский) были этнически беларускими (беларусов там жило в 10–20 раз больше, чем русских), а в пяти уездах беларусов не было вообще.

Примерно такие же результаты дала всероссийская перепись населения 1897 года. Снова большинство жителей Смоленской губернии своим родным языком назвали беларуский!

Эти данные, в числе других, приводило в 1926 году руководство БССР, аргументируя необходимость возврата в состав ССРБ пусть не всей Смоленской области, но хотя бы беларуских уездов. Однако московское руководство не вернуло Беларуси ни одного из этих уездов, так как этнически беларуским был сам город Смоленск. Возврат уездов без Смоленска выглядел бы «непоследовательным». Сыграли роль и представления о Смоленске как «западных воротах на Москву», и суждения шовинистически настроенных российских историков-консультантов о том, что Московия «давно отвоевала Смоленск у ВКЛ». В итоге Смоленский уезд (в 1859 году 82.636 беларусов против 7611 русских и 1077 лиц других национальностей) остался в России, хотя 90,4% его населения — этнические беларусы…

Великое Княжество Тверское

Это государство возникло в XIII веке на территории, населенной кривичами, и существовало с 1247 по 1485 год — 238 лет.

Сам город Тверь появился в XII веке и сначала принадлежал Господину Великому Новгороду, а с 1209 года стал уделом Переславль-Залесского княжества, вассального по отношению к Владимиру. Но в связи с тем, что татаро-монголы в 1238 году завоевали Владимиро-Суздальские земли, Тверь с 1247 года стала независимой. Тогда здесь правил князь Ярослав Ярославич, родной брат Александра Ярославича «Невского». С 1264 года он стал великим князем Владимирским. Возвышению Твери весьма способствовало учреждение здесь около 1265 года епископии во главе с Симеоном, бывшим епископом Полоцким. Вторым тверским епископом в 1289–1316 годах был Андрей, сын полоцкого князя Герденя.

К числу основных тверских «градов» относились Дорогобуж, Зубцов, Калязин, Кашин, Клин, Кснятин, Микулин, Старица, Телятево и Холм. На стыке границ ВКЛ, Господина Великого Новгорода, Московии и Твери, в верхнем течении Волги, стоял город Ржев, неоднократно переходивший из рук в руки. Определенное время Ржевом одновременно владели и ВКЛ, и Новгород, а жители города делили свою дань поровну между обоими господами.

Столица новой державы не могла обойтись без каменного собора. И в 1285 году его заложили князь Михаил Ярославич, его мать княгиня Аксинья и епископ Симеон. Епископ Андрей в 1290 году освятил новый храм во имя святого Спаса Преображенского (это 1 224 название созвучно Спасо-Преображенской церкви, построенной в XII веке святой Ефросинией Полоцкой). Храм был кафедральным (т.е. главным) в новом государстве, его духовным центром.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу