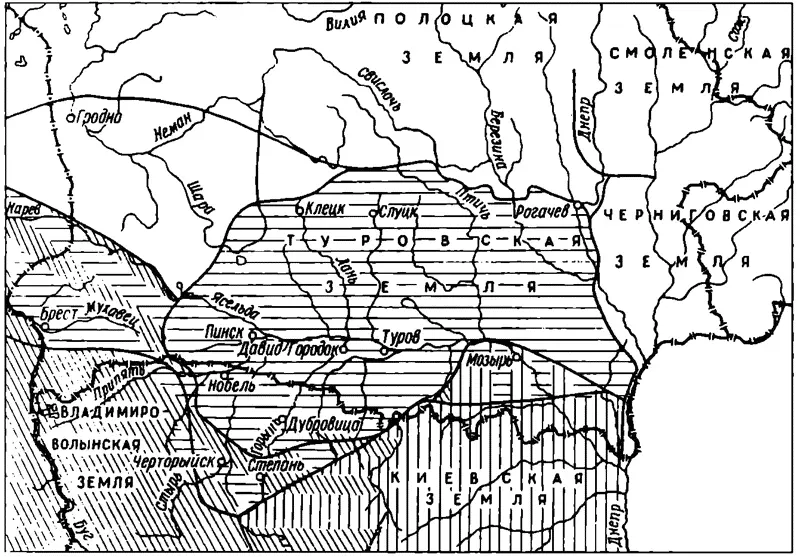

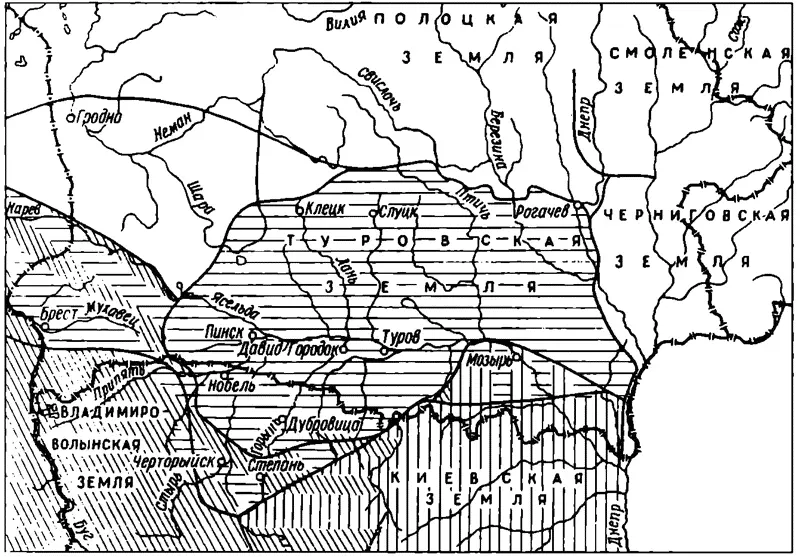

Таким образом, политический рубеж Туровского княжества на востоке проходил, в конце XII ст., за Мозырем, по водоразделу двух окаймленных болотами речек — Птичи, притоку Припяти, и Ведрачу, притоку Днепра.

На южной границе не было и того естественного рубежа, который представлял на востоке Днепр. Здесь поселения Дреговичей сливались с поселениями Полян и Волынян. Граница во всяком случае проходила южнее Припяти, так как города Туров и Мозырь расположены на южном берегу ее. Древлянские города на этой границе, как Вручий, Искоростен, Выгошев, Дубровица, Небль, Городно, Черториеск находятся значительно южнее Припяти.

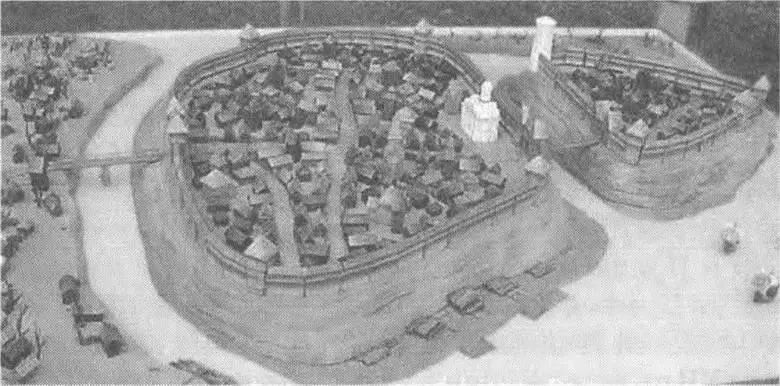

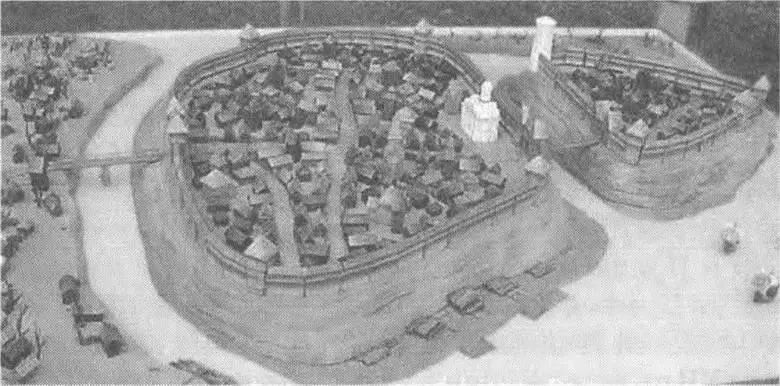

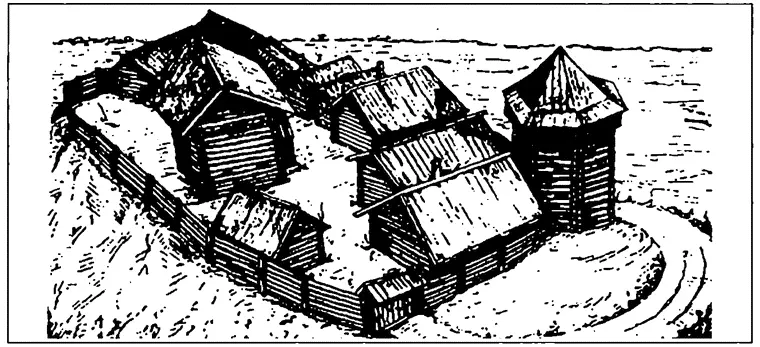

Туров (реконструкция по П. Лысенко)

Последующая борьба за города, лежавшие по реке Горине, южному притоку Припяти, переход их то к Туровскому, то к Волынскому княжествам вполне, как кажется, оправдывает предположение Барсова о смешанном населении погоринских городов и о том, что многие фазисы этой борьбы нужно именно отнести на счет этой местности.

К востоку от Пинска прекращались политические границы Туровского княжества, так что оно захватывало восточную часть верховьев Припяти. Отсюда рубеж шел к северу и соединялся через верховья Щары с Полоцким рубежом между Новгородком и Клеческом. На этой границе в половине XIII ст. являются в летописях города Здитов и Услоним.

Резкого разграничения здесь опять-таки не было, так как к западу продолжались поселения Дреговичей, захватывавшие большое пространство по Западному Бугу, где крайним их пунктом был Нур, у впадения реки Нурца в Буг, а на севере доходили до Гродно (ныне губернский город); здесь были Дреговичские города Берестие и Дорогочин, оба на Буге. Но эти области, Берестейская и Дорогичинская, не представляли одного политического целого с основною областью племени — Туровским княжеством, переходя во власть то киевских, то волынских, то польских князей. Притом область эта в значительной мере представляет собою продукт колонизационного движения в среду литовских племен дреговичей, а впоследствии и волынян.

* * *

Покончив с очерком границ княжества, перейдем к городам его. Из городов Туровского княжества упоминается в данный период весьма немного, несмотря на обширность страны, занятой Дреговичами. Незначительное количество названных летописью городов не может, однако, служить доказательством малонаселенности страны. Тихий, мирный ход истории дреговичей, их слабое участие в общих политических делах Руси, наконец, то важное обстоятельство, что они большею частью в данный период принадлежали к Киевскому княжеству, а отчасти, на западных своих окраинах, к Волыни, — давало мало поводов летописи упоминать о городах их.

Туровское княжество

Главным городом Дреговичской земли был Туров, упоминаемый уже на первых страницах летописи (980 г.). Он расположен на правом берегу реки Припяти между северным притоком ее Случью и южным Ствигой. В начале исторической жизни русского народа он был одним из важнейших городов Руси. Тесно связанный с великим княжением Киевским, он передавался старшему из сыновей великого князя и, следовательно, считался важнейшим городом. Но вскоре утратил совершенно свое значение, снизошел до мелкого удельного городка. Предание относительно различных урочищ нынешнего Турова, а также и названия самих урочищ и остатки укреплений представляют признаки древнего его величия.

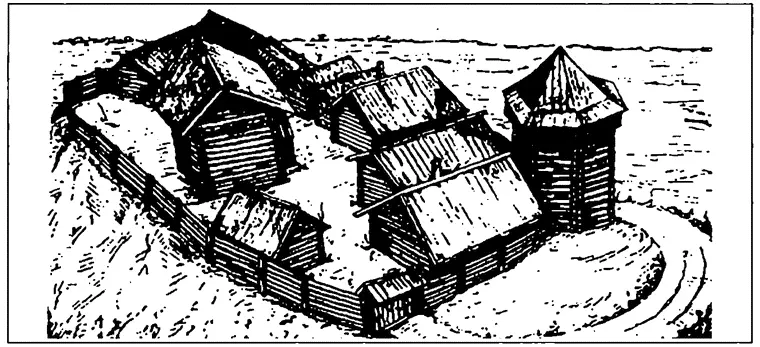

В самом местечке находится насыпная гора, опоясанная рвами, которая, быть может, составляла древний детинец. Гора эта, разделяемая рвами на две части, имеет в длину полверсты, в ширину — около 3 верст. Предание гласит, что на этой горе стоял княжеский дом, а за горой, на небольшой земляной насыпи, стоял Борисоглебский монастырь. За городом с южной и восточной стороны сохранились остатка валов и урочище Городище с остатками каменных стен. Кроме того предание указывает местность Дворец — загородный; княжеский дом; наконец, несколько топографических названий встречаем со словами тур, князь. Близ древнего Турова «на болоньи» известен Борисоглебский монастырь с XII века.

С этого детинца начинался Туров

Важнейшим городом после Турова был Пинск (ныне уездный город), расположенный в болотистой местности у верховья Припяти, при слиянии ее с Пиной. В торговом отношении он представлял весьма выгодный пункт, так как через него сообщались с ятвягами и Польшею Волынь, Киевщина и дреговичи.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу