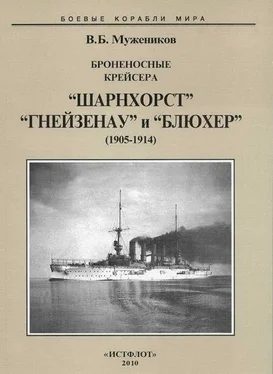

Хотя у крейсеров типа “Шарнхорст” тяжелый и широкий броневой каземат над средней частью корпуса потребовал приданию этой части более полных обводов, вне каземата корпус настолько сильно заострялся к оконечностям, что коэффициент полноты водоизмещения (как известно, именно он характеризует остроту обводов в подводной части) оказался самым наименьшим из броненосных и даже линейных крейсеров кайзеровского периода, составив согласно Эверс [5], с. 120 – 0,517. У “Блюхера” этот коэффициент равнялся 0,52, у “Фон дер Танна” только 0,55 и опять-таки только у “Дерфлингера” снижался до 0,519.

Согласно Эверс [5], с. 120: высота надводного (при нормальном водоизмещении) борта на миделе у крейсеров типа “Шарнхорст” составляла 5,6 м; у “Блюхера” – 8,0 м.

По отношению к крейсерам типа “Роон” длину и ширину крейсеров типа“Шарнхорст” увеличили соответственно возросшему водоизмещению, но при этом осадка возросла незначительно. Это было сделано с целью уменьшения высоты бронирования борта. Вследствие этого высота ведения огня батареи 150-мм орудий достигла только 4,43-4,47 м, против 4,3 м на крейсере “Фридрих Карл”, что для современного крупного корабля было явно недостаточно.

В расматриваемый период в судостроении использовали клёпанные копуса кораблей и судов из мягкой судостроительной стали Сименс-Мартена, ранее называемой литым железом Сименс-Мартена, а впоследствии мартеновской сталью. Корпуса крейсеров собирали с применением заклёпок (на клёпке) из мягкой судостроительной стали Сименс-Мартена.

Способ клёпаных связей корпуса – смешанный набор поперечных шпангоутов и продольных стрингеров, вместе с килем, форштевнем и ахтерштевнем обеспечивал продольную и поперечную прочность корпуса. Детали корабельных связей представляли собой одинарные и двойные пластины и листы, соединённые встык или внахлест и, для увеличения прочности, подкрепленные с одной или обеих сторон уголками или рёбрами жёсткости.

В германском военном судостроении стандартная величина шпации, или расстояние между шпангоутами (шп.), равнялось 1,2 м, а отсчёт шпангоутов начинался в нос и корму от 0-го шп., проходящего по оси баллера руля; в корму шпангоуты отсчитывали со знаком минус. Поперечные шпангоуты располагались в плоскостях шпаций и проходили от вертикального листа киля до броневой палубы. Их собирали из отдельных листов толщиной 8 мм и скрепляли с продольными стрингерами при помощи уголков.

По длине корпус крейсеров типа “Шарнхорст”, согласно источнику [9], разделили на 119 теоретических шпаций, начиная от 0-го шп. в нос расположили 115 шпаций, в корму четыре. Однако фактически набор корпуса, с учётом 0-го шп., включал только 115 шпангоутов. В нос их установили 111, за 111-м шп. разместили форштевень, конец которого в виде небольшого тарана длиной 1,2 м совпадал с теоретическим 115-м шп. В корму от 0-го шп. уходил вместе с ахтерштевнем подзор кормы, сформированный набором от -1 до -3-го шп. и продолжавшийся за теоретический 4-й шп. на длину 1,0 м. Суммарно это составляло наибольшую длину корпуса – 143,8 м.

Длину корпуса “Блюхера”, согласно источнику [10], разделили на 135 теоретических шпаций, начиная от 0-го шп. в нос расположили 127 шпаций, в корму весемь. Однако фактически набор корпуса, с учётом 0-го шп., включал только 133 шпангоута. Начиная от 0-го шп. в нос, их установили 126. Шпацию между 126 и 127-м шп. занимал форштевень в виде небольшого тарана. В корму от 0-го шп. уходил вместе с ахтерштевнем подзор кормы, сформированный набором от -1 до -7-го шп. и продолжавшийся до теоретического 8-го шп. Суммарно это составляло наибольшую длину корпуса 162 м.

Носовая оконечность крейсеров типа “Шарнхорст” имела характерную для немецких крейсеров таранную форму с закругленным вперед форштевнем. Таран в подводной части был усилен шпироном для возможности нанесения таранного удара, хотя эта тактика боя немецкими адмиралами предусматривалась только как самая крайняя мера, тем более что со времени первого успешного применения таранного удара в бою при Лиссе (1866 г.) прошло уже более 40 лет. Форштевень образовывал обвод носовой оконечности и был собран из трёх частей. Его верхняя часть состояла из одного изогнутого листа стали, две другие представляли собой пустотелые детали, отлитые из мягкой мартеновской стали.

Верхняя часть форштевня на уровне верхней палубы соединялась с нижележащей встык накладками и стяжками. Обе нижние части соединялись между 111 и 112-м шп. встык при помощи двух поперечных рёбер и стягивались между собой болтами. Они имели канавки и заплечики для соединения с броневыми плитами, деревянными рубашками под бронёй и наружной обшивкой. Для соединения с верхней, батарейной и промежуточной палубами у литых деталей форштевеня имелись специальные фланцы, а в качестве места опоры броневой палубы у средней детали – консольно расположенный прилив.

Читать дальше