В Молдавии в декабре 2008 года Ассоциация историков Молдавии, придерживающаяся румыно-интегрированной позиции, на своем общем собрании приняла резолюцию, в которой потребовала от молдавских властей отзыва из системы образования учебников интегрированной истории, которые базируются на слиянии курса всеобщей истории и истории румын. Как заявил вице-председатель ассоциации Ион Негрей, молдавские ученики «получают моральные и интеллектуальные травмы» из-за содержания учебников интегрированной истории, «пропитанных идеями молдовенизма» {120} 120 Цвик Ирина. Национальная история Молдовы: модели осмысления прошлого // Национальные истории на постсоветском пространстве — П. С. 62.

.

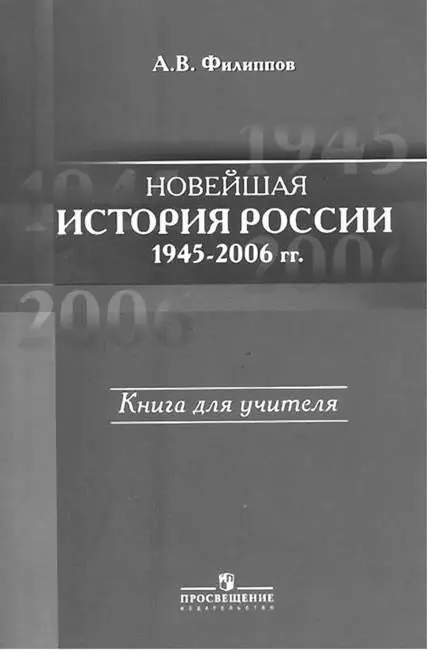

В России последние годы также отмечены острыми дискуссиями по поводу содержания учебной литературы. В 2007 году в центре внимания были две книги для учителей, предназначенные в качестве концептуальной основы для разработки адресованных школьникам учебников — «Новейшая история России. 1945–2006» А.В. Филиппова и «Общество-знание: глобальный мир в XXI веке» под редакцией Л.В. Полякова. И пособие для учителей Филиппова и созданный позднее на его основе учебник (А. Филиппов, А. Данилов, А. Рыбкин) «История России. 1945–2007» лидировали в печатных СМИ и в Интернете по количеству критических отзывов. Какие особенности этих учебных пособий вызвали наиболее заметную реакцию?

Если обратиться к содержательной стороне текстов, то это прежде всего апология изоляционизма, характерного для советской эпохи, оправдание насильственной коллективизации как средства обеспечения индустриального роста, обоснование ускоренной модернизации как высшей цели, достигаемой «любой ценой», трактовка ГУЛАГа как досадного, но побочного продукта эффективной сталинской политики, объяснение террора стремлением верховной власти «не потерять контроль над страной», трактовка концепции «суверенной демократии» как оптимального формата политического режима для современной России. В теоретико-методологическом отношении критические отзывы вызвали ориентиры на безвариантность путей исторического развитии страны (своего рода мировоззренческий фатализм), стремление доказать непосредственную преемственность между до- и послереволюционной историей России в режиме апологии авторитаризма и имперской державности. Специфика ситуации состояла в том, что уход от научности в пользу неосталинистского «позитива» и авторитарного «патриотизма» по сути своей не отражает базовых идейных установок власти. Об этом свидетельствуют неоднократные высказывания руководителей страны о неприемлемости в современных условиях «форсированной модернизации» как целевой установки государства, о недопустимости возрождения «железного занавеса», о традиционном государственном патернализме как «весьма неоднозначном национальном опыте». По мнению Т.А. Филипповой, внешние проявления «успеха» упомянутых учебных пособий (министерские грифы и рекомендации, значительный тираж и т. п.), востребованность позитивного образа исторического прошлого страны все же пока истории в школе и в вузах все-таки пока далека от принудительной ориентации на некий моноучебник. Стремление же власти к формированию «позитивной идентичности» (что по сути означает гражданскую идентичность) и воспитанию уважительного, заинтересованного отношения новых поколений к собственному прошлому, как свидетельствуют современные дискуссии, вполне достижимо не в режиме апологии тех или иных государственных деятелей прошлого, а путём обращения к сфере широко понимаемых культурных достижений {121} 121 Филиппова Татьяна. «Российская нация» и её история: перезагрузка смыслов // Национальные истории на постсоветском пространстве — П. С. 109.

.

Что касается преподавания истории государства, то об этом (от лица части академического сообщества, приобщённого к созданию новых учебников) достаточно корректно и показательно высказался заместитель директора Института всеобщей истории, специалист в области древнерусской истории И. Данилевский: «Президентская республика Российская Федерация — государство совсем молодое, ему от роду чуть более полутора десятилетий. России как государству полиэтничному и поликонфессиональному, безусловно, необходима объединяющая идея, государственная идеология. И в формировании этой идеологии немаловажную роль может сыграть история — но история не государства, (наше государство не является преемником Киевской Руси или, скажем, Московского царства), а история государственности, история властных институтов, история этносов и культур. Изучая её, граждане России смогут лучше ориентироваться в переменах, которые переживает наша страна сегодня, и принимать вполне осознанные политические решения, не позволяя манипулировать собой при помощи исторических образов и символов» {122} 122 Данилевский И. Долгая дорога к гуманитарному полюсу // Родина. 2008. № 4. С. 32.

.

Читать дальше