Осенью 1906 г. состоялся открытый судебный процесс над руководящими деятелями Петербургского совета. По словам Луначарского, во время процесса Троцкий вел себя необыкновенно картинно и героически. Суд сделал Троцкого чрезвычайно популярной личностью: в тюрьму потоком шли любопытствующие «посмотреть на Троцкого». Его в числе 14 других обвиняемых приговорили к ссылке в Восточную Сибирь на вечное поселение с лишением всех гражданских прав. По дороге в ссылку Троцкий бежал из г. Березова и, проделав путь в 800 км по снежной равнине до Урала (где на оленях, где пешком), весной 1907 г. принял участие в V съезде РСДРП. По словам делегата Гандурина, там Троцкий выглядел настоящим «вождем».

Во время своей второй эмиграции Троцкий обосновался в Вене. Здесь он вступил в австрийскую социал-демократическую партию, участвовал в ее работе, был корреспондентом центральных органов печати Социал-демократической партии Германии. В Вене с небольшой группой своих приверженцев (М. Скобелев, А. Иоффе, В. Копп, М. Урицкий), включавших и членов главного комитета украинской социал-демократической организации «Спилка», Троцкий с 1908 по 1912 г. издавал внефракционную газету «Правда». Троцкий старался выступить в роли арбитра во фракционной борьбе, которую он представлял как столкновение двух групп социал-демократической интеллигенции, стремившихся привлечь на свою сторону «политически незрелый пролетариат». Газета Троцкого выдвинула лозунг: «Не руководить, а служить! Не раскалывать, а объединять!»

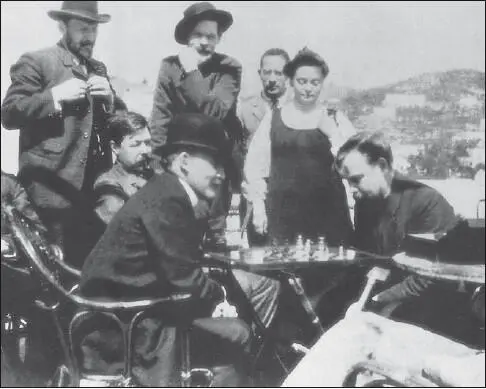

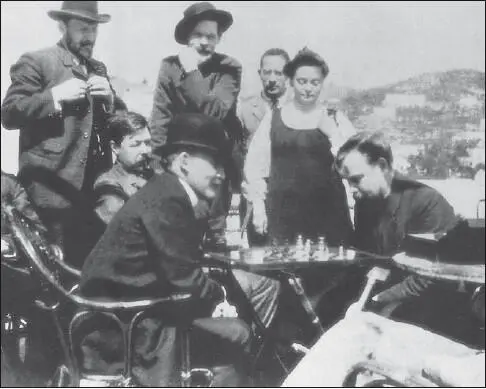

Ленин, Горький и А. Богданов на о. Капри. 1908 г.

После революции реальное руководство большевистской фракцией осуществлял Большевистский центр (БЦ), избранный на совещании большевиков – делегатов V съезда РСДРП. В него было введено 15 человек (А. А. Богданов, И. П. Гольденберг (Мешковский), И. Ф. Дубровинский, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, Л. Б. Красин, В. И. Ленин, Г. Д. Линдов, В. П. Ногин, М. Н. Покровский, Н. А. Рожков, А. И. Рыков, В. К. Таратута, И. А. Теодорович и В. Л. Шанцер. «Мы решили, – писал Зиновьев, – что в ЦК мы будем работать и страдать по долгу службы, но настоящую работу мы будем делать в своем БЦ, ибо было ясно, что этот «брак поневоле» с меньшевиками будет непродолжительным» [251]. В течение последующих нескольких лет БЦ действовал в виде расширенной редколлегии большевистской газеты «Пролетарий» (1906-1909). Главным ее редактором и автором многих статей был Ленин. Местом нахождения БЦ в 1907 г. была Финляндия, в 1908 г. – Женева, в 1909-1910 гг. – Париж. Стержнем Большевистского центра была тройка в составе Ленина, Богданова и Красина.

Роль партийного центра в России играло Русское бюро ЦК РСДРП, состоявшее в это время из членов ЦК большевиков И. Ф. Дубровинского, И. П. Гольденберга, В. П. Ногина. Меньшевики Н. Н. Жордания и Н. В. Рамишвили нелегальной работы фактически не вели.

В условиях отступления революции и стабилизации самодержавного режима раскол затронул и большевиков. В их рядах возникло левое течение во главе с Александром Александровичем Богдановым (Малиновским), человеком чрезвычайно разносторонним и одаренным: философом, экономистом, писателем, врачом. Отдав в юности дань увлечению народничеством, он вступил в 1896 г. в социал-демократическое движение. В 1897 г. А. А. Богданов написал «Краткий курс экономической науки», составленный из лекций, прочитанных им в рабочих кружках. Через некоторое время Богданов был арестован – его ожидали тюрьма и ссылка. После раскола РСДРП он примкнул к большевикам. Как уже отмечалось выше, Богданов сыграл огромную роль в организации III (Лондонского) съезда партии. В период революции он – член ЦК, один из главных руководителей большевистской фракции – работал в Петербурге, в том числе в Совете рабочих депутатов и в редакции большевистской газеты «Новая жизнь». С декабря 1905 г. по май 1906 г. Богданов находился в тюрьме.

Постепенно внутри большевистской фракции и самого БЦ, между Лениным, с одной стороны, Богдановым и Красиным – с другой, стали нарастать разногласия, причем сразу по нескольким направлениям. В новых условиях не всем большевикам пришлась по душе ленинская тактика сочетания легальной и нелегальной работы. «Левые большевики» (А. А. Богданов, Л. Б. Красин, А. В. Луначарский, В. Н. Лядов, Г. А. Алексинский, М. Н. Покровский, Н. А. Рожков, В. Р. Менжинский, В. Л. Шанцер и другие видные партийные работники) по-прежнему рвались в бой и не хотели отказываться от вооруженной борьбы с самодержавием. Кроме того, они опасались сползания РСДРП на реформистские позиции. В Петербурге они саботировали работу в профсоюзах и клубах, заявляя, по словам В. И. Невского: «В клубы надо пойти лишь за тем, чтобы их взорвать» [252].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу