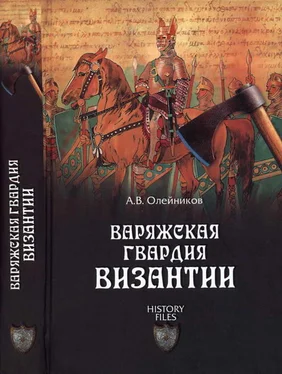

Бойцы Варяжской гвардии получали высокую плату, являясь элитой и по этому показателю. Размер ее колебался от 10 до 15 номисм золота в месяц, что составляло от 45 до 60 граммов золота в весовом эквиваленте. Это в 1,5–2 раза превосходило размер жалования солдат других элитных формирований и в 7–10 раз — размер жалования армейцев. Помимо этого существовали различные надбавки, доля военной добычи. Так, после победы Василия II над Болгарией вся военная добыча была разделена на три части — одну из них получила Варанга. Большим подспорьем были дары императора (например, в день коронации) и специальные подарки (например, на Пасху).

Гвардейцы получали также ежедневные пайки, государство заботилось об их жилищных условиях. Так, императорская гвардия занимала целые кварталы в комплексе Большого дворца рядом с ипподромом. Когда решался вопрос о распределении помещений между частями гвардии, то между варягами и греками возник спор, решенный с помощью жребия. Один заключенный (в казармах присутствовала своя тюрьма) жаловался на шум, производимый варягами в ночное время на верхних этажах помещения, и на дым, пахнущий хуже, «чем в царстве Аида» {12} 12 GuillandR. Etudes de topographie de Constantinople byzantine. Tome I. Berlin, 1969. S. 41.

, — идущий снизу, из казармы, занимаемой Нумером (другим гвардейским подразделением). Когда император Лев VI посетил помещения варяжского караула, он обратил внимание на разрисованные щитами комнаты варягов {13} 13 Liutprand. Antapodosis.1930. T. 1, S. 12.

. [21] Лиутпранд Кремонский (около 922–972) — итальянский дипломат и историк X века, епископ Кремоны, который пытался наладить отношения между Византией и Западной Европой. Участник посольства в Константинополь, автор труда «Антаподосис».

Нужно отметить значительное количество вьючных животных и слуг, обеспечивающих боевую деятельность и жизнедеятельность Варяжской гвардии. Слуги могли сопровождать гвардейцев и во время боевых походов. Вообще в хозяйственном отношении полки столичной Тагматы находились на содержании фемы Оптиматов.

Во время войны варяги имели приоритет при разграблении вражеского города. Существовал и достаточно интересный обычай — после смерти императора варяги имели право войти во дворец и взять то, что им понравится. Богатству уже упомянутого Харальда весьма способствовало то обстоятельство, что он трижды таким образом посещал императорские сокровищницы, расположенные во дворце. Если ко всему сказанному прибавить также широкие возможности для личного обогащения — огромное количество добычи и трофеев от участия в различных боевых действиях, знаки внимания и поощрения императора и других лиц, — то становится понятным, почему в отношении того же Харальда говорили, что «никто в Северной Европе не видел прежде, чтобы столько сокровищ находилось во владении одного человека». Одно только его присутствие в составе Стражи на коронации 3 императоров уже сделало его богатым человеком.

Харальд, конечно, выдающийся во всех отношениях, образец варяжского гвардейца, но последствия службы и рядовых варягов превосходили все их ожидания.

Применительно к англо-варягам можно говорить и о наделении их земельными участками. Такая мера со стороны Алексея Комнина была особенно благотворна к изгнанникам, лишенным не только имущества, но и отечества. Отслужить и вернуться, как русы и скандинавы, «домой» англосаксы не могли — Византия стала их родиной.

Рассматривая моральный облик Варанги и ее боевой дух, следует отметить прежде всего исключительную преданность Стражи царствующему государю. Когда в марте 1081 года Алексей Комнин решил захватить трон и его армии появились перед Константинополем, город был защищен только Варяжской гвардией и отрядом немецких наемников. Показательно, что Алексей, считая, что подкупить, убедить или принудить варягов невозможно, подкупил немцев, и те открыли ворота. Варяги оставались верны императору Никифору III, даже когда он решил отречься от престола.

Анна Комнина свидетельствует: «Русы соблюдают верность императору, так как охрана его особы является у них семейной традицией, чем-то вроде священной обязанности, бережно передающейся из поколения в поколение. Преданность их венценосной особе нерушима. В их натуре нет и намека на способность к измене».

Арабские путешественники отмечают, что их верность повелителю была столь сильна, что они были готовы «умереть с ним или позволить себе быть убитыми им». Историк И. Зонара [22] Зонара Иоанн (умер после 1159) — византийский историк XII века, монах-богослов, автор известной хроники «Сокращенная история». До монашества занимал должности начальника императорской стражи (великий друнгарий виллы) и первого секретаря императорской канцелярии (протасикрит).

рассказывает, что, когда Иоанн Комнин, преемник умирающего императора Алексея, пришел во дворец, варанги, заняв проход в караульной части, где было их местопребывание, не пропускали наследника, отвечая, что, пока император жив, они никого не пропустят. Лишь по предъявлении доказательств смерти монарха Стража уступила. Когда Харальд Хардрада участвовал в мятеже против императора Михаила V, закончившемся низвержением и ослеплением последнего, ему пришлось преодолевать сопротивление бывших сослуживцев. Несмотря на непопулярность Михаила, Варанга осталась верна ему, и ее численность после беспорядков в Константинополе заметно сократилась. Часть стражей после переворота была повешена новой властью, о чем пишет Михаил Пселл, лично присутствовавший при ослеплении императора, а также видевший повешенных. Преданность царствующему монарху высоко ценилась императорами, особенно в неспокойные времена дворцовых переворотов. Недаром про последнего Комнина — Андроника — говорили, что он доверяет лишь своей собаке у кровати да Варяжской страже за дверью.

Читать дальше

![Алексей Олейников - #заяц_прозаек [сетевая публикация - сборник]](/books/435583/aleksej-olejnikov-zayac-prozaek-setevaya-publikaci-thumb.webp)