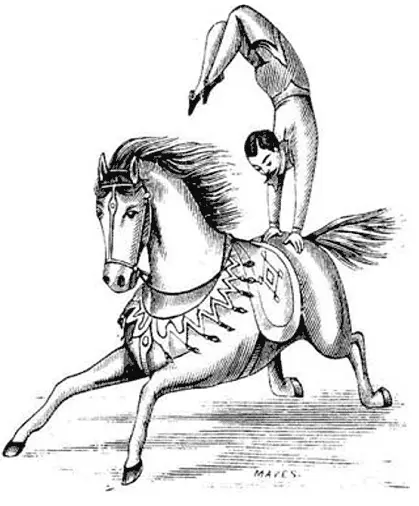

Одно из первых документальных свидетельств о существовании русских цирковых артистов относится к 1619 году. В газете того времени, которая называлась «Вести-куранты», можно прочитать о том, что ко двору царя Михаила Федоровича явился «рязанец Гришка Иванов» с прирученным львом. Но, конечно, и до этого времени на народных гуляниях и ярмарках можно было видеть выступления различных артистов – силачей, фокусников, жонглеров.

В XVIII веке в Москве и Петербурге были достаточно часты выступления иностранных гастролеров, которых приглашали в светские гостиные и выстроенные на скорую руку павильоны. Первые же стационарные цирковые помещения появились лишь в середине XIX века.

Первый же постоянный цирк в России создали братья Аким, Петр и Дмитрий Никитины. В 1873 году они установили в Пензе на льду реки Суры собственный «шапитон». Представления в нем начались 25 декабря и продолжались в течение всех святок. В 1876 году Никитины открыли еще один цирк – в Саратове. А затем цирковые здания появились в Иванове, Киеве, Астрахани, Казани, Баку и других городах.

У Никитиных выступали многие известные артисты – дрессировщики Анатолий и Владимир Дуровы, борцы Иван Поддубный и Иван Заикин, жонглеры Ксения и Михаил Пащенко.

В 1880 году на Цветном бульваре в Москве было построено здание для выступлений цирковой труппы известного наездника и дрессировщика Альберта Саламонского. Теперь это всемирно известный цирк на Цветном бульваре.

Чем знаменита цирковая династия Дуровых?

Владимир Леонидович (1863–1934) и Анатолий Леонидович (1864–1916) Дуровы пришли работать в цирк, оставив военную гимназию. Они начинали как гимнасты, иллюзионисты, сатирики и наконец создали остросюжетную клоунаду с использованием разных видов животных и птиц.

Анатолий Леонидович был клоуном-сатириком. Блестящий актер-импровизатор создавал такие злободневные комические номера, что они сразу же становились легендой.

Владимир Леонидович был не менее известным клоуном – дрессировщиком. Он выступал с различными видами животных (от мышки до слона), с большим юмором обличая существовавшие в России порядки.

Но главная его заслуга – создание научно обоснованного метода дрессировки, названного впоследствии его именем. В его основе – развитие природных инстинктов каждого животного.

Для изучения повадок животных Дуров основал в Москве специальную лабораторию. На ее основе был создан знаменитый Уголок имени Дурова, частью которого был Театр зверей. Сейчас им руководит внучка В. Л. Дурова – Наталья Юрьевна Дурова.

Различные представители династии Дуровых выходили на манеж чуть ли не со 100 видами дрессированных животных: пеликанами и голубями, гепардами и морскими львами. До сих пор пользуется неизменной популярностью созданная В. Дуровым мышиная железная дорога.

Как был основан Русский этнографический музей?

Идея организации этнографического музея в России впервые возникла на съезде Русского географического общества, состоявшегося в мае 1848 года. К этому времени в архиве общества скопилось большое количество уникальных произведений народного искусства, присланных со всех концов России.

Собрание представляло несомненную научную ценность. Представители Академии наук выступили с инициативой организации специального музея для их публичного показа. Но идея не нашла поддержки в бюрократических кругах. Только в 1867 году группе энтузиастов удалось добиться проведения этнографической выставки. Со временем на ее основе и были созданы экспозиции музея.

Решение об организации в Русском музее этнографического отдела было принято в 1895 году. Но в то время для него не смогли найти подходящего помещения. Только на следующий год, когда император Николай II распорядился построить мемориальный зал, посвященный памяти Александра III, было решено, что именно этот зал станет основой флигеля, в котором и разместятся этнографические коллекции.

В 1901 году великий князь Георгий Михайлович, управляющий Русским музеем, подписал распоряжение, по которому учреждался специальный денежный фонд для организации первого в России этнографического музея. Тем же документом великий князь назначил этнографа Д. Клеменца первым директором этнографического отдела Русского музея.

Одновременно архитектор В. Свиньин получил заказ на проектирование музейного здания, которое должно было занять место правого флигеля Русского музея. Особые денежные средства были выделены для покупки экспонатов и организации экспедиций.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу