Начиная со следующей серии линкоров – типа “Флорида”, четко обозначился американский подход к проектированию и строительству дредноутов. Этот подход был таким же, как несколько лет назад при строительстве последних серий преддредноутов, и несколько напоминал недавнюю стратегию строительства германского броненосного флота. Конструкторы США избегали резких изменений компоновки корабля, рискованных “революционных скачков” – их линкоры должны быть прежде всего функциональными и надежными боевыми машинами, способными действовать в океанах за тысячи миль от баз. Проекты американских дредноутов плавно “перетекали” один в другой: более совершенные и экономичные двигатели (на “Флориде” и “Юте” впервые в США установили турбины Парсонса), некоторое усиление защиты, более мощные орудия противоминной батареи. “Флорида” и “Юта” стали ярким примером такого “эволюционного” подхода к развитию типа линейного корабля и были во многом подобны линкорам предыдущей серии.

Продолжением этой традиции стали следующие два линкора типа “Вайоминг” – конструктивно подобные предыдущим, но увеличенные в размерах и с дополнительной (6-й) башней главного калибра. Кроме того, для дальнейшего повышения мореходности и улучшения расположения противоминной батареи корпус сделали гладкопалубным, с плавным подъемом линии палубы от кормы к носовой оконечности. Затем американский флот перешел на новый главный калибр – 356 мм, но и первые линкоры с такими орудиями (типа “Нью Йорк”) были прямым развитием типа “Вайоминг” (причем опять с паровыми машинами), и во всех прочих отношениях мало от них отличались. Впоследствии именно такая система эволюционного развития проектов привела к появлению типа “стандартного линкора” – серийного корабля с мощным вооружением, хорошей защитой и той скоростью, которая могла быть обеспечена при соблюдении этих двух условий.

Как во время постройки линкоров типа “Вайоминг”, так и позже в специальных изданиях обращалось внимание, что их вооружение формально соответствует вооружению русского линкора “Гангут”. Российский линкор начал разрабатываться примерно в то же время, что и “Вайоминг”, но из-за более медленных темпов постройки вошел в строй на полтора года позже. Он был вооружен 12 305-мм/52 орудиями весьма удачной модели, бронебойные снаряды которых весили значительно тяжелее, чем американские, – 471 кг против 396 кг. Однако, как выяснилось впоследствии, российский линкор обладал довольно слабой защитой, а низкий борт и “ледокольная” форма носа сильно ухудшали его мореходность, ограничивая использование корабля в основном закрытыми морями.

Размещение орудий главного калибра в трехорудийных башнях на “Гангуте” в определенном смысле было более прогрессивным, теоретически позволяя значительно сэкономить вес и место на палубе. С другой стороны, “линейно-монотонная” схема размещения этих башен фактически сводила это преимущество на нет, а тонкие мачты-однодревки не позволяли разместить на них посты управления огнем, что сильно ограничивало эффективную дальность действия артиллерии. Вообще, преимущество в системах управления огнем было на стороне американского линкора, и с годами по мере прохождения модернизаций это превосходство росло. Оба корабля равно страдали от заливания орудий противоминной батареи; правда, более развитые надстройки на “Арканзасе” позволили со временем поправить ситуацию, путем переноса туда части орудий, но ценой значительного уменьшения их числа. Эти же более развитые надстройки позволили при его модернизации получить вполне адекватную зенитную артиллерию, чего советские линкоры были лишены в первую очередь именно из-за отсутствия места на палубе.

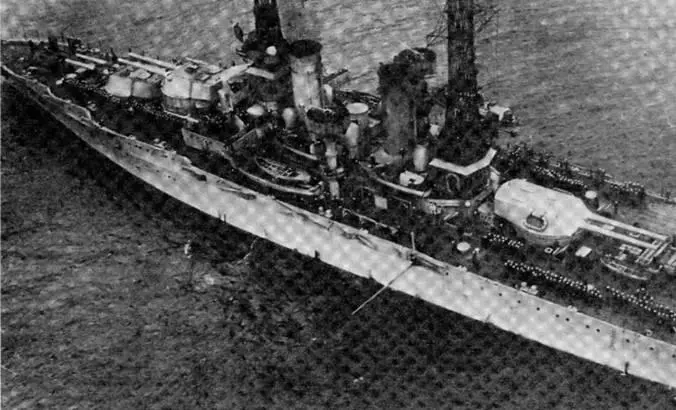

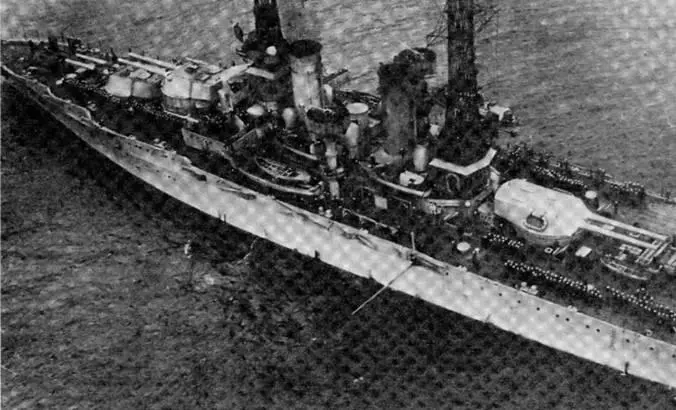

Линейный корабль “Нью Йорк”.

Первые американские линкоры с 356-мм орудиями (типа “Нью Йорк”) были прямым развитием типа "Вайоминг”.

Заложенные в годы строительства первых дредноутов тенденции и характерные черты американской школы проектирования линкоров сохранились очень надолго – фактически до конца второй мировой войны и проектирования последних линкоров типа “Монтана”. Даже быстроходные линкоры типа “Айова” в этой линии развития не являются таким уж явным исключением, вопреки мнению, которое часто приводится в нашей литературе. По поводу этих кораблей часто встречается утверждение, что, минуя американские традиции, на них пожертвовали защитой ради 33-35-узловой скорости, отказавшись от мощной защиты в виде наклонного внутреннего пояса, бывшего на предыдущих кораблях. Повинны в этой ошибке, конечно же, не авторы современных публикаций, а справочники 60-х – 70-х годов, в которых впервые постулировалось это утверждение, а также давалась неверная схема защиты линкоров типа “Айова” с внешним поясом. На самом деле защита этих кораблей была практически полностью идентична предыдущему типу “Саут Дакота” (в фундаментальном издании Военно-морского института США “R.F. Sumrall. Iowa Class Battleships – Their Design, Weapons amp; Equipment” имеются подробные чертежи этих кораблей и построечные фотографии, на которых показаны разные стадии установки внутреннего наклонного броневого пояса).

Читать дальше

![Майк Резник - Запрос по торгам о Соединенных Штатах Америки [ЛП]](/books/436289/majk-reznik-zapros-po-torgam-o-soedinennyh-shtatah-thumb.webp)