Таким образом, полигонные испытания танка Т-150 фактически свелись к кратким пробегам и испытанию установленной на машине артсистемы Ф-32 стрельбой.

Однако по машине Т-220 испытания были еще короче — фактически они завершились в последних числах января. При этом не удалось провести даже отстрела артсистемы Ф-30 в башне танка.

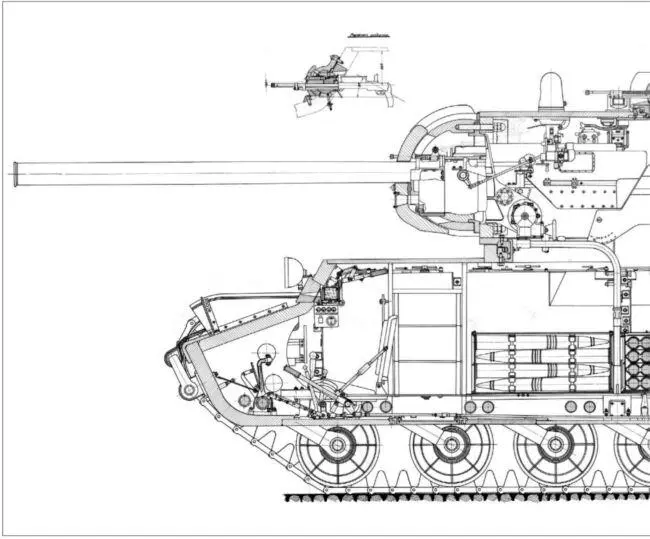

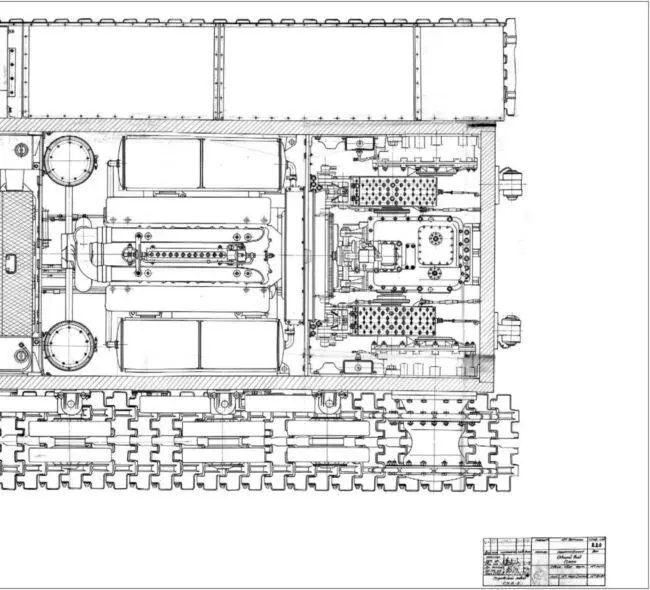

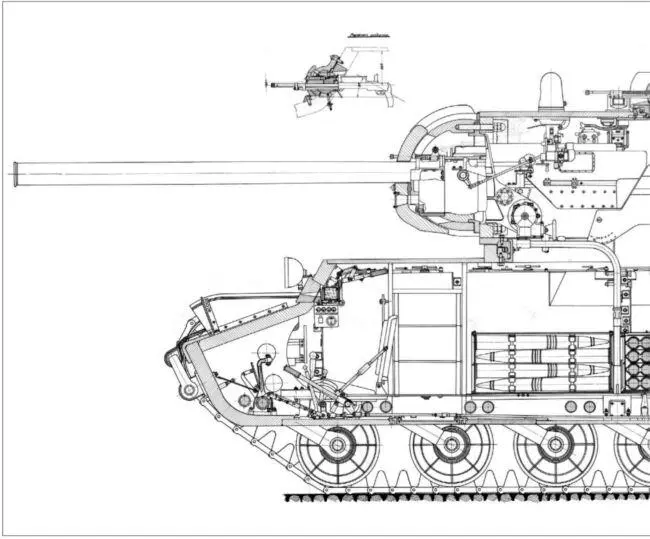

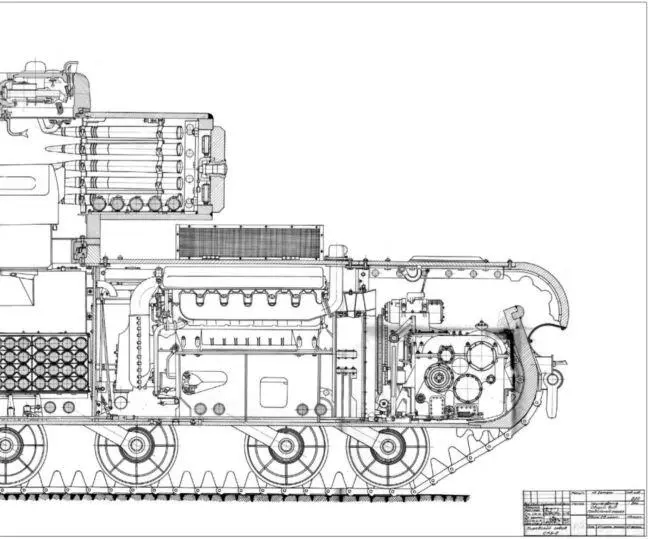

Продольный разрез танка КВ-220, копия заводского чертежа. Вверху фрагментом дана установка курсового пулемета ДТ в лобовом листе корпуса. На чертеже стоит дата — 6 января 1941 года (АСКМ).

Комиссия военинженера 1-го ранга Глухова в своих выводах записала следующее:

«Согласно указаний ГАБТУ КА, испытание вооружения танка Т-220 ввиду неуравновешенности артсистемы, не производилось и было перенесено в конец ходовых испытаний.

Танк Т-220 за время ходовых испытаний прошел по шоссе — 106 км.

Двигатель проработал — 5 ч.51 мин. Средние скорости движения по шоссе: чистого движения — 21,2 км/ч, техническая — 18,6 км/ч.

На танке Т-220 установлен опытный двигатель дизель с наддувом. Во время испытаний отмечено сильное выбрасывание масла из сапунов двигателя и потеря мощности по причине износа поршневых колец. Вследствие этого был получен резко увеличенный расход масла:

На 1 час работы двигателя — 15,5 л;

На 1 км пути — 0,83 л.

Ввиду непригодности данного двигателя к дальнейшей эксплуатации и отсутствия на заводе запасного двигателя, испытания танка Т-220 не производятся».

Как видно из приведенных данных, с испытанием новых танков возникли проблемы, связанные, прежде всего, с недоработанной конструкцией силовой установки. В этом нет ничего удивительного — танковый дизель В-2, который к началу 1941 года устанавливался на танки Т-34 и КВ, пошел в серийное производство на заводе № 75 в Харькове лишь в 1939 году. Освоение его выпуска шло с большими сложностями как конструкторского, так и технологического характера. А установленные на Т-150 и Т-220 двигатели являлись по своей сути форсированными вариантами того же 12-цилиндрового В-2. Естественно, что они наследовали все «детские болезни» своего предшественника, добавив к ним и свои недостатки. Так, дизель В-5, разработанный осенью 1940 года, представлял собой форсированный до 700 л.с. за счет повышения частоты вращения и степени сжатия серийный вариант В-2К. Если учесть, что к началу 1941 года завод № 75 не гарантировал даже для серийного В-2К 100 часов работы в танке, то чего уж говорить о его форсированном варианте.

Более интересным по конструкции был спроектированный одновременно с В-5 вариант В-2СН, оборудованный системой наддува от приводного нагнетателя (последний заимствовали от авиамотора АМ-38). В результате, мощность удалось поднять до 850 л.с., однако надежность В-2СН на первых порах оставляла желать лучшего. Для доведения и В-5, и В-2СН до работоспособного состояния требовалось время.

Кстати, 21 февраля 1941 года, одновременно с отчетом по испытаниям танков Т-150 и Т-220, был составлен протокол по доводочным испытаниям двигателей В-2СН и В-5. Его подписали главный конструктор завода № 75 Т.П. Чупахин, начальник танкового производства Кировского завода А. И. Ланцберг, военинженер 1-го ранга Глухов и несколько представителей ГАБТУ КА.

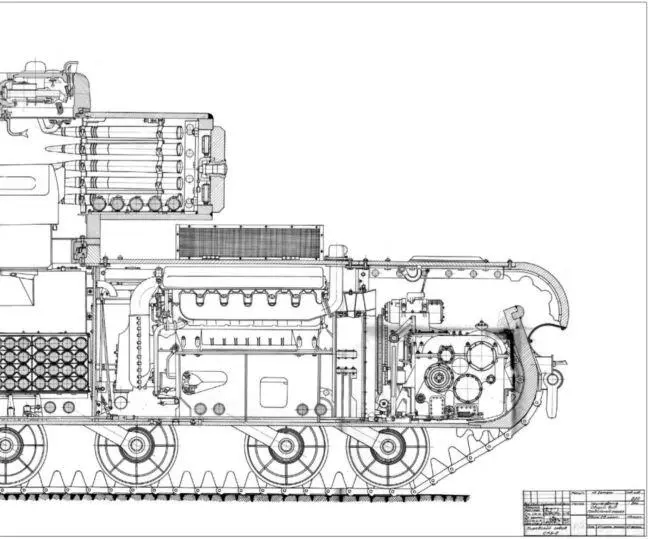

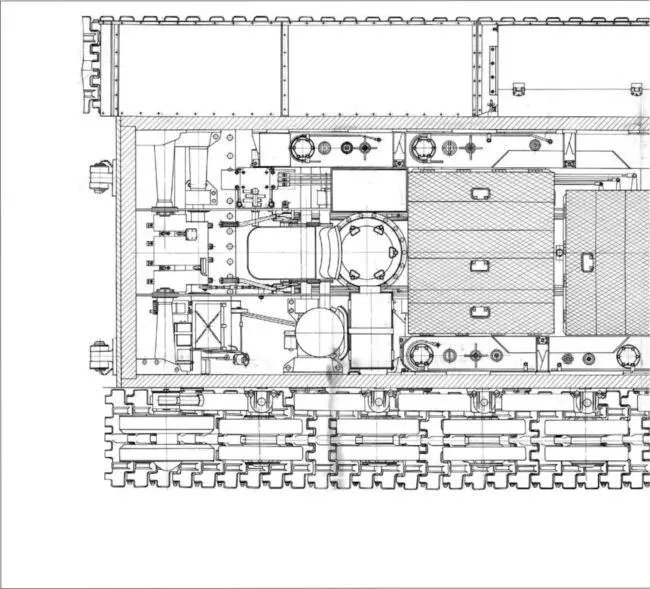

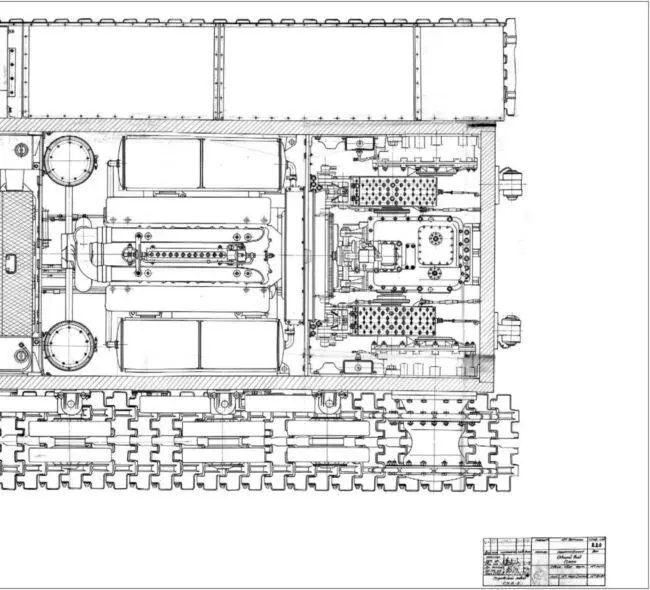

Разрез танка КВ-220 в плане, копия заводского чертежа. Хорошо виден аварийный люк в днище (за сиденьем механика-водителя), а также крышки ящиков для укладки артиллерийских выстрелов (АСКМ).

В этом документе говорилось следующее:

«1. Двигатели на испытания взяты преждевременно.

2. Для двигателей требуются доводочные, а не полигонные испытания.

3. Для обеспечения срочного проведения работы по доводке двигателей, опытные танки передать Комиссии по внутризаводским доводочным испытаниям двигателей…

Испытания закончить к 10 апреля 1941 года. К этому же сроку заводам Кировскому и № 75 обеспечить нормальные условия эксплуатации двигателей в танках, и передать танки с доработанными двигателями и системами охлаждения на полигонные испытания».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу