Когда упорство выше знаний

Помимо описанных выше натуральной кожи и целлюлозы, существует еще один природный полимер, который человечество сумело успешно приспособить к своим нуждам. Это натуральный каучук (заимствование из французского языка: caoutchouc <���индейск. каучу, сложение кау – "дерево" и учу – "течь". Каучук буквально – "сок, текущий из дерева" [1] Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. – М.: Дрофа, 2004.

). Впервые каучук обнаружили в начале XVI в. участники экспедиции Христофора Колумба, прибывшие на Американский континент. Они увидели, что туземцы играют в мяч, сделанный из совершенно неизвестного материала. Мяч отскакивал от земли, легко сжимался и быстро восстанавливал свою первоначальную форму. Долгое время каучук, привезенный из Южной Америки, был просто заморской диковинкой.

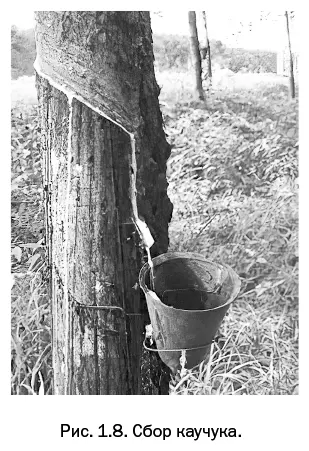

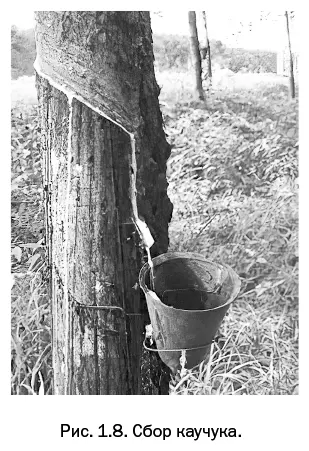

В 1735 г. французская экспедиция во главе с исследователем Ч. Кондамином установила, что каучук получают из млечного сока бразильской гевеи, который собирают, делая косые надрезы на коре и прикрепляя к дереву сосуд для сбора сока (рис. 1.8). Млечный сок (научное название – латекс) представляет собой эмульсию со взвешенными в воде мелкими каплями каучука. Содержание каучука – 34–37 %. При небольшом нагревании или действии органических кислот латекс "сворачивается" подобно тому, как створаживается нагретое скисшее молоко, и чистый каучук легко отделяется от воды. В 1738 г. Кондамин представил в Парижской академии наук образцы каучука и описание способов его получения в Южной Америке. Новое вещество вызвало научный интерес, однако единственное применение в 1770 г. нашел британский химик Джозеф Пристли – именно он был первооткрывателем кислорода (см. главу "Озарения, открытия, превратности судьбы", рассказ "Открытия не могло не быть"). Пристли обнаружил, что каучук может стирать написанное графитовым карандашом. Такой предмет мы называем ластиком. Попытки использовать каучук продолжил британский химик и изобретатель Чарльз Макинтош. Он поместил тонкий слой каучука между двумя слоями ткани и из этого материала стал шить водонепроницаемые плащи. В 1823 г. он организовал в Глазго мануфактурное производство водонепроницаемой одежды, и с тех пор непромокаемый плащ из прорезиненной ткани носит его имя.

Однако не путайте его с известными однофамильцами. Изначально Макинтоши были представителями древнего шотландского клана. В свое время в Северной Америке был выведен сорт яблок, ставший популярным и получивший название в честь создателя, Джона Макинтоша, а современная линейка персональных компьютеров Macintosh (Mac) корпорации Apple получила название от сорта яблок.

Впрочем, вернемся к прорезиненным плащам. Первые эксперименты оказались неудачными: зимой такие плащи становились твердыми от холода, а летом расползались от жары. Через год вся продукция превращалась в жидкое месиво и издавала отвратительный запах.

Устранить эти недостатки решился американский изобретатель-одиночка Чарльз Гудьир. Он не имел никакого образования и, естественно, никакого представления о том, из чего состоит натуральный каучук. Почему он полагал, что эта задача имеет решение? Может быть, ему что-то подсказывала интуиция, но скорее всего, его привели в изумление свойства каучука, который не имеет аналогов среди всех предметов окружающего нас мира. Он способен увеличивать свою длину в 6–8 раз и возвращаться в исходное состояние после снятия растягивающего усилия – впрочем, мы уже привыкли к каучуку и не удивляемся его высокоэластическим свойствам. Гудьир, вероятно, был поражен уникальными свойствами каучука и решил непременно найти ему применение. Он с фанатичным упорством вводил в каучук различные добавки. С помощью скалки для теста он смешивал с пластинками каучука все, что попадалось под руку: песок, соль, мел, перец, сахар, сыр, чернила, магнезию и даже суп, твердо веря, что решение задачи найдется. Поиски длились не один год. Среди добавок оказалась и порошкообразная сера, которой он припудривал образцы каучука, чтобы они не слипались. Один из образцов случайно оказался у нагретой печи, но не растекся, а сохранил форму. Гудьир, внимательно следивший за результатами экспериментов, мгновенно это заметил. Так в 1839 г. был открыт процесс, названный впоследствии вулканизацией, а полученный продукт стали называть резиной. Происхождение слова "вулканизация" очень романтичное – оно связано с именем древнеримского бога огня Вулкана, покровителя кузнецов и литейщиков. Это одно из знаменательных событий в истории полимерной химии. Слово "резина" означает на латыни просто "смола". Еще при жизни Гудьира в США, Англии, Франции и Германии начали строить заводы по производству резины. Его имя входит в название резинотехнической фирмы Goodyear Tire and Rubber (США), занимающей одно из ведущих мест в производстве шин. Самое удивительное, что найденный Гудьиром способ вулканизации дошел до наших дней практически без изменений, и серу до сих пор считают оптимальным вулканизатором.

Читать дальше