Целлулоид обладает массой достоинств: изделия из него можно получать отливкой и прессованием, он легок, прочен, отлично полируется, подвергается механической обработке, подобно кости и рогу, легко окрашивается, при нагревании изделия до 120 ℃ снова становится пластичным и принимает любую форму. Однако все эти достоинства перечеркиваются одним недостатком – целлулоид исключительно пожароопасен и может гореть без воздуха, поскольку по составу близок к бездымному пороху. История помнит жуткие пожары в кинобудках и на складах фотоматериалов. В настоящее время этот пластик на основе природного полимера полностью заменили другие полимеры.

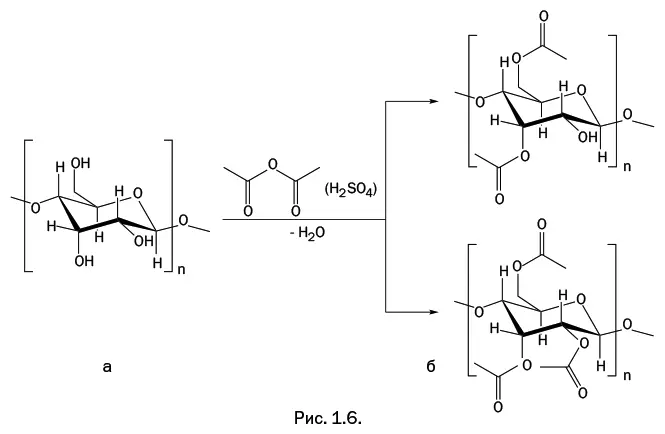

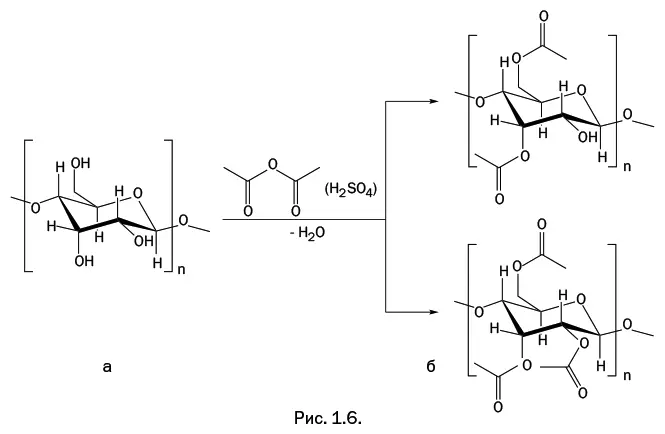

Пожароопасность удалось исключить, когда вместо нитрогрупп в состав целлюлозы ввели ацетатные группы CH 3C(=O)O-. В элементарном звене целлюлозы находятся три гидроксильные НО-группы: возможно ацетилирование как двух НО-групп, так и трех (рис. 1.6а, б). Ацетилирование – это химическая реакция, в ходе которой атом водорода замещается на остаток уксусной кислоты CH 3CO. Уксусная кислота ацетилирует очень слабо, поэтому используют более активный уксусный ангидрид, а для связывания выделяющейся воды применяют концентрированную серную кислоту, как и в производстве нитроцеллюлозы.

Ацетатцеллюлоза впервые была получена П. Шутценбергером в 1865 г. в Германии. Он сразу отметил, что, в отличие от нитроцеллюлозы, новое соединение плохо загорается и быстро гаснет. Ацетатцеллюлозное волокно оказалось мягким, эластичным, малосминаемым, однако оно обладает невысокой прочностью, поэтому при изготовлении тканей в него добавляют натуральные и синтетические волокна.

Триацетат целлюлозы полностью вытеснил нитроцеллюлозу из кино- и фотопромышленности, а также стал основным материалом при изготовлении магнитофонных лент. Пластмассы на основе триацетата целлюлозы (рис. 1.6б), называемые этролами, используют в производстве трубопроводов, через которые транспортируется природный газ, при изготовлении деталей автомобилей, самолетов, судов (штурвалов, приборных щитков, пригодных для работы в экстремальных условиях Арктики и тропиков). Триацетат целлюлозы – абсолютный лидер среди материалов, применяемых в производстве оправ очков – около 70 % всех производимых пластмассовых оправ.

Диацетат целлюлозы (рис. 1.6а) содержит НО-группы и, соответственно, гидрофилен (то есть не отталкивает воду). Его используют в качестве полимера-носителя для лекарственных препаратов продолжительного действия. Диацетатные пленки применяют для остекления теплиц и парников, так как они пропускают УФ-лучи. Если еще уменьшить количество ацетатных групп и, соответственно, увеличить содержание НО-групп, то полимер можно использовать в хирургии – в случаях, когда необходимо накладывать швы с рассасывающимися нитями.

Итак, результаты химической модификации целлюлозы оказались успешными. А можно ли просто растворить целлюлозу, никак не модифицируя, не изменяя ее состав и не разрушая полимерные цепи? Ранее было сказано, что целлюлоза ни в чем не растворялась, однако для химии нет ничего невозможного – за исключением тех случаев, когда требуется нарушить законы природы.

В целом предполагалось, что если на некоторое время разрушить водородные связи и затем получить из раствора волокно, то эти связи восстановятся сами, и мы вновь получим исходную целлюлозу. Разрушить водородные связи можно, если ввести в полимер какое-то высокополярное соединение, которое будет взаимодействовать с гидроксильными группами более интенсивно, чем гидроксильные группы между собой. В этом случае можно рассчитывать на то, что соединение, постепенно проникая внутрь с поверхности, будет размыкать "крючки" водородных связей.

Растворитель для целлюлозы был найден в 1857 г. швейцарским химиком Э. Швейцером. Это было весьма необычное соединение, которое никогда и никем не рассматривалось в качестве растворителя – водный раствор комплексного соединения гидроксида меди с аммиаком [Cu(NH 3) n](OH) 2, n= 4 ÷ 6 (диапазон в значении "n" указывает на то, что это комплекс переменного состава). Его получают растворением гидроксида меди Cu(OH) 2в водном аммиаке (нам его раствор известен как нашатырный спирт, который в медицине применяют при потере сознания). Целлюлоза растворяется в медно-аммиачном комплексе при комнатной температуре, затем раствор продавливается через фильеру в ванну с проточной водой. Медно-аммиачный комплекс вымывается, а полученное волокно по составу будет представлять собой исходную целлюлозу. Тем не менее при этом происходит некоторая трансформация, немного изменяется пространственное расположение звеньев полимерной молекулы, а полученные волокна совсем не похожи на хлопковое волокно. Они имеют блестящую поверхность и внешне напоминают натуральный шелк, поэтому такое волокно стали называть медно-аммиачным шелком. Оно оказалось непрочным. В 1901 г. работы немецкого химика Ф. Тиле ознаменовали следующий этап в истории этого волокна: формование стали проводить с одновременной вытяжкой, благодаря чему участки полимерных цепей ориентировались вдоль оси волокна, что привело к заметному повышению прочности.

Читать дальше