В 1893 году в Москве вышла книга инженера Н. Жукова "Алюминий и его металлургия", в которой автор писал: "Алюминий призван занять выдающееся место в технике и заместить собой, если не все, то многие из обыденных металлов…". Для такого утверждения имелись основания: ведь уже тогда были известны замечательные свойства "серебра из глины". Алюминий — один из самых легких металлов: он примерно втрое легче меди или железа. По теплопроводности и электропроводности он уступает лишь серебру, золоту и меди. В обычных условиях этот металл обладает достаточной химической стойкостью. Высокая пластичность алюминия позволяет прокатывать его в фольгу толщиной в несколько микрон, вытягивать в тончайшую, как паутина, проволоку; при длине 1000 метров она весит всего 27 граммов и умещается в спичечной коробке. И лишь прочностные характеристики алюминия оставляют желать лучшего. Это обстоятельство и побудило ученых задуматься над тем, как сделать металл прочнее, сохранив все его полезные качества. Издавна было известно, что прочность многих сплавов зачастую гораздо выше, чем чистых металлов, входящих в их состав. Вот почему металлурги и занялись поисками таких компаньонов для алюминия, которые, вступив с ним в союз, помогли бы ему окрепнуть. Вскоре пришел успех. Как не раз бывало в истории науки, едва ли не решающую роль при этом сыграли случайные обстоятельства. Впрочем, расскажем все по порядку. Однажды (это было в начале XX века) немецкий химик и металлург Альфред Вильм приготовил сплав, в который, помимо алюминия, входили различные добавки: медь, магний, марганец. Прочность этого сплава была выше, чем у чистого алюминия, но Вильм чувствовал, что сплав можно еще более упрочить, подвергнув его закалке. Ученый нагрел несколько образцов сплава примерно до 600 °C, а затем опустил их в воду. Закалка заметно повысила прочность сплава, но, поскольку результаты испытаний различных образцов оказались неоднородными, Вильм усомнился в исправности прибора и точности измерений.

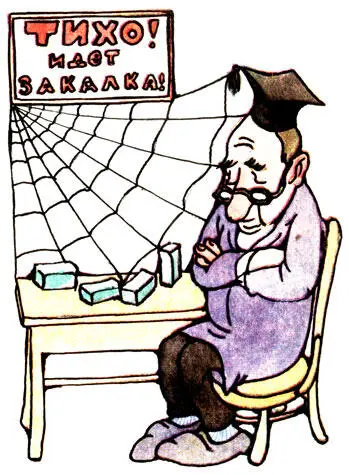

Несколько дней исследователь тщательно выверял прибор. Забытые им на время образцы лежали без дела на столе, и к тому моменту, когда прибор был вновь готов к работе, они оказались уже не только закаленными, но и запыленными. Вильм продолжил испытания и не поверил своим глазам: прибор показывал, что прочность образцов возросла чуть ли не вдвое.

Вновь и вновь повторял ученый свои опыты и каждый раз убеждался, что его сплав после закалки продолжает в последующие дни становиться все прочнее и прочнее. Так было открыто интересное явление — естественное старение алюминиевых сплавов после закалки

Сам Вильм не знал, что происходит с металлом в процессе старения, но, подобрав опытным путем оптимальный состав сплава и режим термической обработки, он получил патент и вскоре продал его одной немецкой фирме, которая в 1911 году выпустила первую партию нового сплава, названного дюралюминием (Дюрен — город, где было начато промышленное производство сплава). Позже этот сплав стали называть дуралюмином.

В 1919 году появились первые самолеты из дуралюмина. С тех пор алюминий навсегда связал свою судьбу с авиацией. Он по праву заслужил репутацию "крылатого металла", превратив примитивные деревянные "этажерки" в гигантские воздушные лайнеры. Но в те годы его еще не хватало, и многие самолеты, главным образом легких типов, продолжали изготовлять из дерева.

В нашей стране производством алюминиевых сплавов занимался тогда лишь Кольчугинский завод по обработке цветных металлов, который выпускал в небольших количествах кольчугалюминий — сплав, по составу и свойствам сходный с дуралюмином. Из этого сплава молодой авиаконструктор А.Н. Туполев изготовил сначала аэросани, которые успешно выдержали испытания на бескрайних заснеженных полях. После такой предварительной проверки кольчугалюминию предстояло подняться в воздух: в 1924 году из него был построен первый советский металлический самолет "АНТ-2".

На повестку дня стал вопрос о создании мощной алюминиевой промышленности. В начале 1929 года в Ленинграде на заводе "Красный Выборжец" были проведены опыты по получению алюминия. Руководил ими П.П. Федотьев — ученый, с именем которого связаны многие страницы истории "крылатого металла". 27 марта 1929 года удалось получить первые 8 килограммов металла. "Этот момент, — писал впоследствии Федотьев, — можно считать возникновением производства алюминия в СССР на волховской энергии и целиком из материалов собственного приготовления". В ленинградской печати отмечалось тогда, что "первый слиток алюминия, представляющий музейную ценность, должен быть сохранен как памятник одного из крупнейших достижений советской техники". Образцы алюминия, полученного в дальнейшем на "Красном Выборжце", и изделия из него были, преподнесены от трудящихся Ленинграда V Всесоюзному съезду Советов.

Читать дальше

![Сергей Венецкий Рассказы о металлах [4-е изд.] обложка книги](/books/405079/sergej-veneckij-rasskazy-o-metallah-4-e-izd-cover.webp)