Эйнштейн поддерживал идею о том, что сегментация присуща излучению и сохраняется, даже когда излучение распространяется на удалении от материи. Видимая только издалека, высокая плотность квантов света имеет знакомые очертания классической максвелловской волны.

Значение постоянной Планка настолько мало, что дискретность энергии остается неразличимой в нашем масштабе, так же как невозможно различить каждый мазок в картинах импрессионистов. Постепенно, по мере приближения, небольшие волны цвета — которые, кажется, растворяются друг в друге в неуловимых переходах — делятся на небольшие пятна. То же самое происходит с квантовым импрессионизмом света. Нельзя игнорировать его фрагментарную природу во взаимодействии с веществом.

В своей первой статье Эйнштейн использовал идею фрагментации энергии в печи Планка и применил ее к трем известным явлениям, чтобы объяснить их и доказать, что фрагментация не является прерогативой осцилляторов. Феномен, который сделал ученого знаменитым, называется фотоэлектрическим эффектом. Через несколько лет за его объяснение Шведская королевская академия наук присудит Эйнштейну Нобелевскую премию, и это при том, что она откажется принять во внимание две его теории относительности — слишком смелые теоретические гипотезы, ничем не подтвержденные.

На протяжении многих лет Эйнштейн все больше развивает квантование. Согласно его знаменитому уравнению относительности (Е = mc²), энергия заключает в себе компонент, связанный с массой: следовательно, кванты необходимо рассматривать в терминах частиц. Названные фотонами, они обозначают бомбардирующие частицы света, которые могут сталкиваться, к примеру, с электронами и заставлять их менять траекторию. В 1923 году в лаборатории штата Миссури Артур Комптон подтвердил эту гипотезу, бомбардируя атомы рентгеновскими лучами (лучи света с очень короткой длиной волны). Планк, встревоженный последствиями своего успеха, призывал физиков к сдержанности: «Введение кванта должно совершаться настолько консервативно, насколько это возможно.

То есть нужно вносить только те изменения, которые абсолютно необходимы по определению». К счастью, это не было общим настроением эпохи.

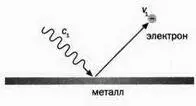

Фотоэлектрический эффект

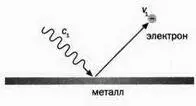

РИС. 1

РИС. 2

РИС. 3

Каждый квант с r, с частотой v x, попадает в электрон со скоростью V rКаждый квант с 2, с частотой v 2, попадает в электрон со скоростью V 2.

Как можно видеть на рисунке 1, направление пучка света на металлическую пластину вызывает высвобождение электронов. В 1902 году венгерский физик Филипп Ленард обнаружил, что скорость частиц, выбиваемых из металла, увеличивается с ростом частоты падающего света, но не с ростом его интенсивности (рисунки 2 и 3). Эйнштейн предположил, что свет состоит из квантов. Энергетический заряд, переносимый каждым квантом, зависит от частоты. Таким образом, при увеличении частоты отдельные высокоэнергетические кванты передают энергию отдельным электронам, вызывая рост их скорости. И напротив, увеличение интенсивности света приводит к росту количества квантов, способных воздействовать на электроны с той же энергией. В этом случае из пластины будет выбиваться больше частиц, но их скорость будет примерно одинакова.

Ранние работы Шрёдингера, находившегося под влиянием учителей, лежат в сфере гибридной, неполной физики: с одной стороны, они словно поставлены на якорь в классическом мире, который находится под угрозой исчезновения, а с другой — отваживаются отправиться в туманные края. Они — плоды переходной науки, которую триумф квантовой физики впоследствии уничтожит.

В мае 1910 года, после защиты диссертации на тему «Электрическая проводимость на поверхности изоляторов во влажном воздухе», Шрёдингеру было присвоено звание доктора. Сложно разглядеть в этом названии «дух огня» (пролагающий свой собственный путь и по-новому ставящий вопросы перед природой), который так восхищал его соучеников. Эта работа исследовала влияние атмосферной влажности на электропроводимость некоторых изоляторов (стекло, черное дерево, янтарь и так далее) и имела экспериментальный характер. Главная задача Шрёдингера состояла в изучении изоляции научных приборов в условиях сурового климата.

Читать дальше