В 1862 г. немецкий физик и врач Г. Гельмгольц расширил представления И. Мюллера, высказав предположение о том, что каждое волокно слухового нерва вызывает ощущение звука определенной высоты. Такая детализация нервных элементов, создающих мозаику восприятия, неизбежно привела к представлению о наличии «линий связи» нейронов мозга с определенными периферическими нейронами. И когда к 1884 г. гистологами были открыты и описаны различные нервные окончания и рецепторные органы в коже, а также показаны дискретная природа кожной чувствительности и различия модальности раздражителей в определенных точках кожи, подавляющее большинство исследователей пришло к выводу, что должна существовать непременная зависимость между строением концевых рецепторных органов и специфической энергией органов чувств.

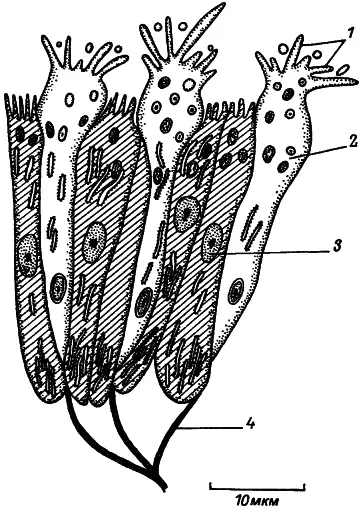

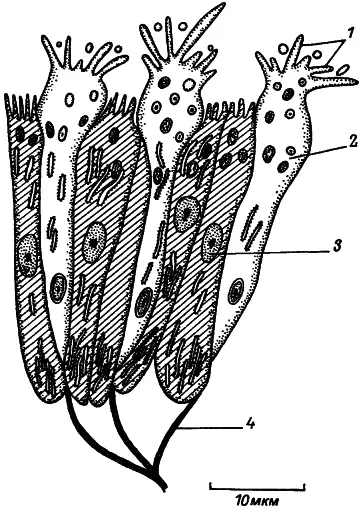

Рис. 5. Рецепторные клетки обонятельного эпителия млекопитающих.

1 — реснички, 2 — рецепторные клетки с аксонами ( 4 ), окруженные опорными клетками ( 3 ).

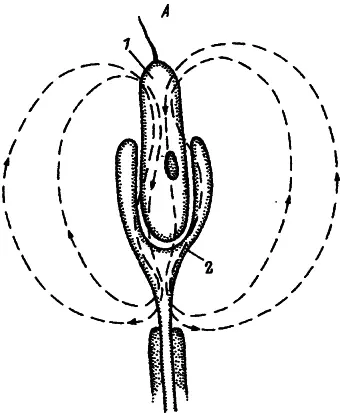

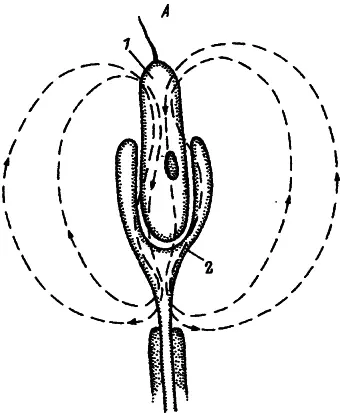

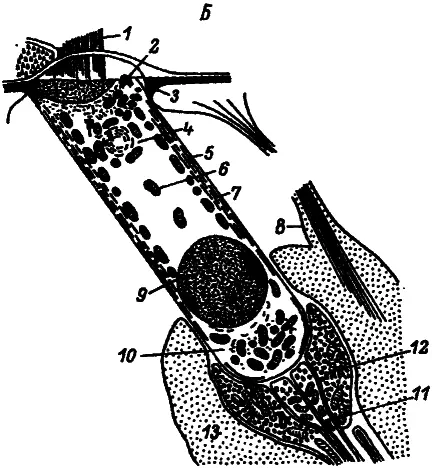

Рис. 6. Схемы вкусовой ( А ) и наружной волосковой слуховой клетки ( Б ).

А: 1 — рецепторная клетка, 2 — окончания чувствительного нерва. Прерывистые линии обозначают электрический ток, идущий при стимуляции. Б: 1 — стереоцилии — волоски на рецепторной поверхности клетки, 2 — базальное тельце волоска киноцилии, 3 — ретикулярная мембрана, 4 — пластинчатое тельце, 5 — плазматическая мембрана клетки, 6 — митохондрия, 7 — субмембранные пластинки, 8 — пальцевидный отросток, 9 — ядро, 10 — тельце Рециуса с множеством митохондрий, 11 — афферентное (передающее к мозгу) нервное окончание, 12 — эфферентное (передающее в клетку) нервное окончание, 13 — опорная клетка Дейтерса, от которой к поверхности кортиевого органа идет пальцевидный отросток.

В 1895 г. немецкий ученый М. Фрей предложил классификацию рецепторов, соотносящуюся с различными модальностями кожной чувствительности. За последующие 50—70 лет эксперименты Фрея неоднократно проверялись, но полученные разными авторами результаты были противоречивы или в лучшем случае сомнительны. В качестве примера рассмотрим данные, полученные при исследовании роговицы глаза. По Фрею, роговица глаза должна обладать чувствительностью только к холоду и боли, поскольку в ней обнаружены колбы Краузе и свободные нервные окончания. Однако, как выяснилось после проведения множества очень тонких в методическом отношении экспериментов, роговица оказалась чувствительной также к прикосновению и к теплу. Другой пример. Волосистая часть кожи головы и руки чувствительна ко всем видам стимуляции — прикосновению, вибрации, боли, теплу и холоду. А ведь здесь вокруг волосяных луковиц обнаруживаются преимущественно, а местами исключительно, свободные нервные окончания.

Результаты экспериментов, опровергающие точку зрения М. Фрея, были получены и с другой стороны. На тех местах кожи, где отмечаются те же четыре модальности кожных ощущений, обнаруживаются семь и более различных в структурном отношении рецепторов.

Структурное разнообразие рецепторов представляет собой широкое поле для научного поиска их структурнофункционального соответствия и выяснения истинного смысла подобного многообразия. И в то же время следует признать, что жесткая структурная специализация не является обязательным условием восприятия различных модальностей стимула. Перед нами вновь вопрос: каким же образом определить специфическую сенсорную функцию в восприятии различных модальностей раздражителя, если при исследовании каждой сенсорной системы — в особенности системы кожной чувствительности — мы имеем дело со множеством противоречащих друг другу, а подчас и взаимоисключающих фактов о соотношении структуры и функции?

Известно, что стимуляция рецепторных поверхностей различных органов чувств может осуществляться различными видами энергии. Например, в определенных условиях тактильные рецепторы, рецепторы давления в коже, фасциях, мышцах и связках, вестибулярные и даже болевые рецепторы способны реагировать на звуки и вибрации значительной интенсивности. Но ни один из перечисленных видов рецепторов нельзя сравнить с органом слуха по степени чувствительности к воздействию малых акустических энергий и по количеству получаемой таким образом информации о внешнем мире.

Читать дальше

![Джеки Д`Алессандро - Коснуться твоих губ [=Похититель невест]](/books/322944/dzheki-d-alessandro-kosnutsya-tvoih-gub-pohititel-thumb.webp)