Вся мантия Земли охвачена медленными вихрями мощных течений. Магма перемещается не только в пограничном слое, но возникают течения и в глубинных слоях мантии. Здесь могут присутствовать конвективные течения вверх и вниз, пересекая генеральное восточное направление. Любое течение магмы сопровождается трением в самих слоях магмы или с твердой поверхностью коры. Трение, в свою очередь, сопровождается выделением теплоты, а теплота возникает от замыкания все тех же электрических зарядов [8]. В результате ионизации верхних слоев мантии в ней возникают электрические заряды. Иначе говоря, в мантии постоянно течет электрический ток, который возбуждает магнитное поле Земли.

Поскольку возникают аномалии, то напряженность магнитного поля Земли не постоянна, вот поэтому геомагнитные полюса находятся в непрерывном движении. Отсюда и аномальные отклонения силы тяжести g от стандартного значения.

Экваториальное растяжение Земли (полюсное сжатие) происходит от действия трех составляющих сил:1) центробежной силы вращения F c ; 2) от растяжения краснофотонным излучением Земли и Солнца F r ; 3) от электромагнитных сил F e , стягивающих мантию к экватору.

В случае с Землей электромагнитные силы (силы излучения F r и магнитные силы F e) плюсуются с центробежными силами F c и создают общую силу ( F gf ), создающую растяжение Земли.

Данные силы, судя по расчетным данным, примерно равны.

F gf=F c+ (F r+F e) (2.20)

Земля не сжимается на полюсах, она расширяется на экваторе!

2.9. Кубик Рубика и гравитация

2.9.1. Гравитация – это взаимообмен квантами энергии

Равновесная система. Момент количества движения равен нулю. Возьмем для примера крутильные весы Кавендиша. Шары в крутильных весах расположены на расстоянии ¼ дуги круга, описываемого плечом коромысла. Можно утверждать, что в данный момент между шарами идет постоянный обмен квантами (импульсами) гравитации, иначе – присутствует взаимное притяжение. Уловить это слабое взаимодействие ни визуально, ни какими приборами невозможно по причине того, что импульс одного фотона имеет очень малую величину. Несмотря на огромное количество перебрасываемых фотонов, статистически они уравновешивают друг друга. Получается своеобразный круговорот квантовой энергии в природе.

Ситуацию можно сравнить с беспрерывным течением жидкости в замкнутом круговом трубопроводе. Если заставить жидкость течь с помощью маломощного насоса, мы не сможем визуально обнаружить течения, так как количество жидкости в каждой единице объема остается постоянным. Чтобы обнаружить течение, необходимо опустить на ее поверхность поплавок.

В крутильных весах, чтобы обнаружить притяжение (переброску квантов-импульсов), необходимо сдвинуть шары на близкое расстояние до появления реакции закручивания подвеса коромысла. В данном случае в роли поплавка выступает закрученный на некоторый угол подвес. При этом общий момент количества движения (масса m на скорость v ) остается равным нулю.

где Е 1 – это поступившая энергия, Е 2 – энергия данного тела (вещества).

Поскольку в моей лаборатории нет крутильных весов и других более точных приборов, то зайдем в любой технический вуз и заглянем в лабораторию физики. Там, в перерыве между лабораторными занятиями, сидит скучающий лаборант и крутит кубик Рубика, пытаясь собрать его по цветовым граням.

Изрядно помучившись, но так и не достигнув нужного результата, лаборант в сердцах бросает кубик в урну, но промахивается и попадает в сосуд Дьюара с жидким гелием ( рис. 2.11 ).

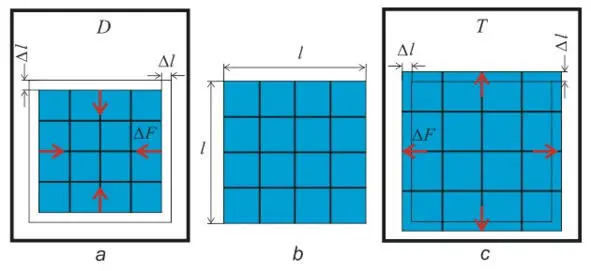

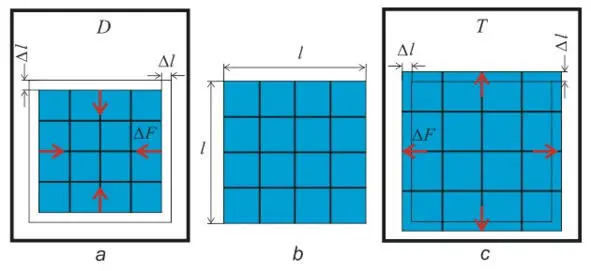

Для наглядности кубик расположим во фронтальной плоскости, где будем видеть только одну грань.

Рис. 2.11. Кубик Рубика находится: a) в сосуде Дьюара; b) на воздухе; c) в тигле.

1. Можно предугадать поведение кубика при температуре окружающей среды – 269 опо Цельсию. Кубик сожмется по всем трем осям ( рис. 2.11, а ). Его линейные размеры равномерно уменьшатся на величину Δl . В этом случае можно сказать следующим образом: притяжение граней кубика со стороны жидкого гелия стало меньше, чем притяжение при комнатной температуре. Сила притяжения со стороны среды ослабла на величину ΔF, и кубик сжался, он втянулся сам в себя.

Читать дальше

![Лидия Авилова - Христос рождается [Рождественские рассказы]](/books/391296/lidiya-avilova-hristos-rozhdaetsya-rozhdestvenskie-ra-thumb.webp)