Математическое оформление этих идей было достаточно трудоёмким и заняло несколько лет (1907 1915). Эйнштейну пришлось овладеть тензорным анализом и создать его четырёхмерное псевдориманово обобщение; в этом ему помогли консультации и совместная работа сначала с Марселем Гроссманом, ставшим соавтором первых статей Эйнштейна по тензорной теории гравитации, а затем и с «королём математиков» тех лет, Давидом Гильбертом. В 1915 году уравнения поля общей теории относительности Эйнштейна (ОТО), обобщающие ньютоновские, были опубликованы почти одновременно в статьях Эйнштейна и Гильберта.

Марсель Гроссманн (1878—1936)

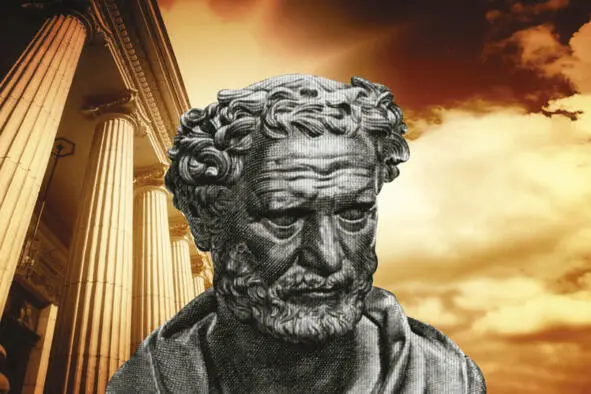

Другая, не менее революционная теория ХХ века была связана с построением модели атома. Для того, чтобы понять суть проблемы, имеет смысл просмотреть её истоки. Принято считать, что первым автором атомистической гипотезы является древнегреческий философ Демокрит Абдерский (ок. 460 – ок. 370 до н.э.), один из основателей философии материализма. Главным достижением философии Демокрита считается развитие им учения Левкиппа об «атоме» – неделимой частице вещества, обладающей истинным бытием, не разрушающейся и не возникающей (атомистический материализм). Он описал мир как систему атомов, движущихся в пустоте, отвергая бесконечную делимость материи, постулируя не только бесконечность числа атомов во Вселенной, но и бесконечность их форм и размеров. Атомы, согласно этой теории, вечно движутся в пустом пространстве (Великой Пустоте, как говорил Демокрит) хаотично, сталкиваются и вследствие соответствия форм, размеров, положений и порядков либо сцепляются, либо разлетаются. Образовавшиеся соединения держатся вместе и таким образом производят возникновение сложных тел. Само же движение – свойство, естественно присущее атомам. Тела – это комбинации атомов. Разнообразие тел обусловлено как различием слагающих их атомов, так и различием порядка сборки, как из одних и тех же букв слагаются разные слова. Атомы не могут соприкасаться, поскольку всё, что не имеет внутри себя пустоты, является неделимым, то есть единым атомом. Следовательно, между двумя атомами всегда есть хотя бы маленькие промежутки пустоты, так что даже в обычных телах есть пустота. Отсюда следует также, что при сближении атомов на очень маленькие расстояния между ними начинают действовать силы отталкивания. Вместе с тем, между атомами возможно и взаимное притяжение по принципу «подобное притягивается подобным».

Первый «атомист» планеты Демокрит Абдерский (ок. 480 – 370 до н.э.)

Форма атома определяет его свойства. Так, атомы мыла округлые и скользкие, атомы огня колючие, атомы воды текучие. Но тоньше всего плоские и гибкие атомы души, поэтому они могут проникать даже в самые малые щели и отверстия. Для возможности сцепления на поверхности каждого атома существуют петли и крючочки. Если два атома достаточно приблизились друг к другу, они могут зацепиться крючочками за петли соседнего атома. Однако, не всякие пары атомов способны к сцеплению, а лишь те, размеры петель и крючочков которых соответствуют друг другу. Приложение достаточного усилия способно вновь расцепить атомы. От постоянных сцеплений и расцеплений крючочки тупятся или даже обламываются. Именно поэтому всякая новая вещь приятна на вид и прочна, но со временем всё сущее старится, портится и превращается в хлам.

Основным методологическим принципом атомистов был принцип изономии (буквальный перевод с греческого: равенство всех перед законом), который формулируется следующим образом: если то или иное явление возможно и не противоречит законам природы, то необходимо допустить, что в беспредельном времени и на беспредельном пространстве оно либо когда-то уже имело место, либо когда-нибудь наступит: в бесконечности нет границы между возможностью и существованием. Этот принцип ещё называют принципом отсутствия достаточного основания: нет никакого основания для того, чтобы какое-то тело или явление существовало скорее в такой, чем в какой-либо другой форме. Отсюда следует, в частности, что если какое-то явление в принципе может происходить в различных видах, то все эти виды существуют в действительности. Демокрит делал несколько важных выводов из принципа изономии:

Читать дальше