Доброта Больцмана находила непосредственное отражение и в его общении со студентами. «Каждого приходившего к нему студента в конце семестра он изучал не только в смысле знания им физики, но и пытался выявить особенности его характера. Студентов нашего семинара, которые отличались хорошей успеваемостью, он время от времени приглашал к себе домой. Тогда он играл на рояле — он был очень хорошим пианистом — и рассказывал нам разные происшествия из своей жизни», — вспоминал ученик Больцмана А. Лампа.

Изданные в 1896 и 1898 гг. двухтомные «Лекции по теории газов» Больцмана вскоре приобрели широкую известность и немало способствовали признанию его работ во всем мире. Больцман получает приглашение на чтение лекций в Америке. После одной из поездок он пишет небольшую статью «Путешествие одного немецкого профессора в Эльдорадо», где живо и с большим юмором описывает свое путешествие.

Последние годы жизни Больцмана совпали с исключительно важными открытиями в физике, составившими целую эпоху в ее развитии и буквально перевернувшими все казавшиеся дотоле незыблемыми понятия. К ним следует отнести открытие первой элементарной частицы — электрона — английским ученым Дж. Томсоном в 1897 г. и явления радиоактивности французским ученым А. Беккерелем в 1896 г. Начались интенсивные исследования свойств электрона и особенностей радиоактивного излучения. Неожиданности, которые сопровождали эти исследования, ошеломили физиков и на первом этапе исследований, будучи не понятыми, дали дополнительный повод для различных малообоснованных научных предположений. Эти открытия были в первую очередь взяты на вооружение идеалистически настроенными физиками, которые увидели в них подтверждение своих позиций и опровержение материализма. Последовательно отстаивающий материалистические позиции в физике Больцман оказался в еще большей изоляции. Все его труды были объявлены теоретически несостоятельными, в начале века многие считали их попросту курьезом. Великий теоретик переживал глубокую личную трагедию. Для того чтобы разобраться в том, как это могло произойти, нам необходимо коротко ознакомиться с этим острейшим в истории физики периодом, который был назван «кризисом физики».

Открытие существенно меньшей, чем атом, частицы — электрона — обязано исследованиям прохождения электричества через газы. В 1869 г. немецкий физик Ю. Плюккер обнаружил, что электрический ток свободно проходит через стеклянную трубку, из которой выкачан почти весь содержащийся в ней воздух. При этом внутри трубки возникали какие-то неизвестные ранее невидимые лучи, вызывающие свечение расположенных против катода участков стекла. Эти лучи так и назвали — катодными. Многочисленные исследования природы этих лучей позволили установить, что они обладают массой и переносят отрицательный заряд. Для того чтобы точно определить их массу и заряд, английский ученый Дж. Томсон выполнил эксперименты по измерению отклонения этих частиц в скрещенных электрическом и магнитном полях. Анализ экспериментальных данных однозначно показал, что масса частиц, из которых состояли катодные лучи, примерно в 10 3раз меньше массы самого легкого иона водорода Н +. Дж. Томсон впервые со всей четкостью сформулировал мысль о существовании в природе новой элементарной частицы вещества — электрона.

Позднее выдающийся американский физик Р. Милликен выполнил измерения заряда электрона. Были найдены важнейшие характеристики электрона: масса электрона оказалась равной 9,11∙10 -28г, а его заряд е = 1,6∙10 -19Кл.

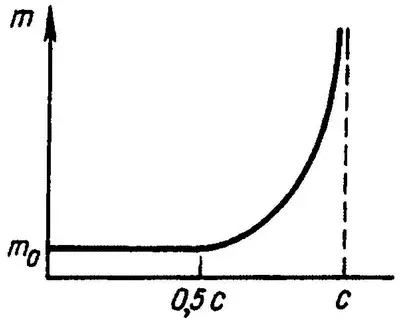

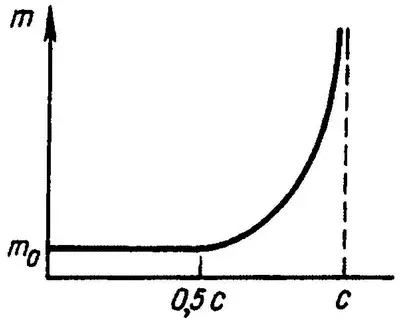

Исследования свойств электрона вскоре позволили обнаружить неожиданный факт — масса электрона оказалась зависящей от его скорости (рис. 11).

Рис. 11. Зависимость массы электрона от его скорости

Считавшееся до сих пор незыблемым понятие массы тела как характеристики его инертных свойств вдруг потеряло устойчивость. Объяснение этому явлению было дано тем же Томсоном в 1881 г., задолго до открытия электрона. Он высказал предположение, что инертные свойства тел определяются не только их массой в обычном смысле слова, но и их зарядом, поскольку при своем движении заряженные тела создают электрический ток, сопровождающийся возникновением магнитного поля. При изменении скорости тела меняется сила тока и напряженность магнитного поля H, а изменение H вызывает появление электродвижущей силы, препятствующей движению. Это эквивалентно появлению у заряженных тел добавочной массы, носящей электромагнитное происхождение.

Читать дальше