Представим так, бегунов на смежных дорожках мы свяжем тонкими нитями, тогда бегуны на внутренних дорожках станут смещаться относительно бегунов на внешних дорожках стадиона, поэтому тонкие нити разрываются, атом не может существовать.

Лаплас предположил, что вихревое образование разделяется на кольцевые круги, тут действует принцип: разделяй и властвуй. Далее внутри каждого кольцевого потока устанавливается общая для всех амионов скорость, как это бывает в упряжке лошадей. Лошади в упряжке бывают разными: резвыми или сильными, но, несмотря на это, у лошадей в упряжке создается единая скорость.

Асерные связи амионов внутри кольца не будут разрываться, а будут разрываться только между смежными кольцами.

Между кольцами возникают зоны скольжения, а в целом такой атом сможет существовать (рис. 5). При взаимном смещении смежных колец происходит разрыв асерных связей и трение, на это затрачивается энергия. Если углубиться в тему, энергия не теряется, так как действует закон сохранения энергии. Энергия, затраченная на разрыв асерных связей, создает в зоне скольжения вторичное вихревое движение СА (свободных амионов). Как это происходит?

В ядре накоплена масса материи, поэтому вращаясь вокруг оси, ядро создает сильный крутящий момент, который передается диску атома посредством гравитационной паутины. Вращая центр игрушки «юла», мы вращаем её диск. Но есть разница, «юла» имеет жесткий корпус, а диск большого атома – вязкая жидкость, большой диск состоит из нескольких кольцевых дисков.

Здесь нужно особо отметить, что между кольцевыми дисками существуют асерные связи, которые рвутся, но почти мгновенно связываютсямежду другими соседними гравитонами.

Поднимая камень с земли, мы разрываем асерные связи, но они восстанавливаются почти мгновенно, связи возникают между другими частицами, поэтому не ощущается потеря тяжести камня.

Кольцевые диски вращались произвольно, а ядро стало их толкать, придавая диску избыток импульса. СА вместе с паутиной диска вращалась произвольно, теперь диск начинают толкать. Ядро действует на ближний кольцевой круг, создавая плечо крутящего момента. Первое кольцо передает импульс (толчок) второму кольцу, а оно действует на третий диск и т. д. Между кольцевыми дисками существуют зоны скольжения и трение, поэтому орбитальная скорость внешних колец будет меньше, чем у внутренних колец, что отличает эту концепцию от идеи Лапласа, мы же узнали причину.

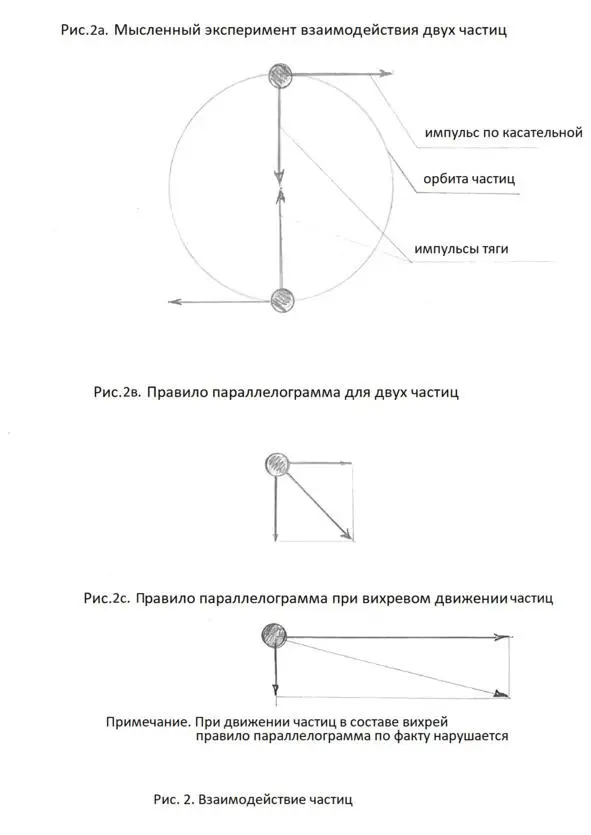

Разница в орбитальной скорости возникает, потому что часть усилий ядра тратится на разрыв асерных связей в зонах скольжения. От чего зависит естественная орбитальная скорость амионов, а для этого рассмотрим мысленный эксперимент, считая, что в мире существуют всего два амиона (рис. 2).

Мы приняли аксиому о равных значениях пармена и асера. В письме Бентли от 10 декабря 1692 года Ньютон писал: «Если бы вся материя Вселенной… была бы равномерно рассеяна по всему небу и каждая частица обладала бы внутренне присущим ей тяготением, то, вся материи падала бы на центр всего пространства и образовала бы одну большую сферическую массу» [32].

Он говорил, имей частицы свойство ускоренного тяготения то, они скопятся в центре мирового пространства. Но мы рассматриваем равномерное движение амионов, поэтому рассмотрим, как относится парменная скорость к асерной скорости, как они взаимодействуют?

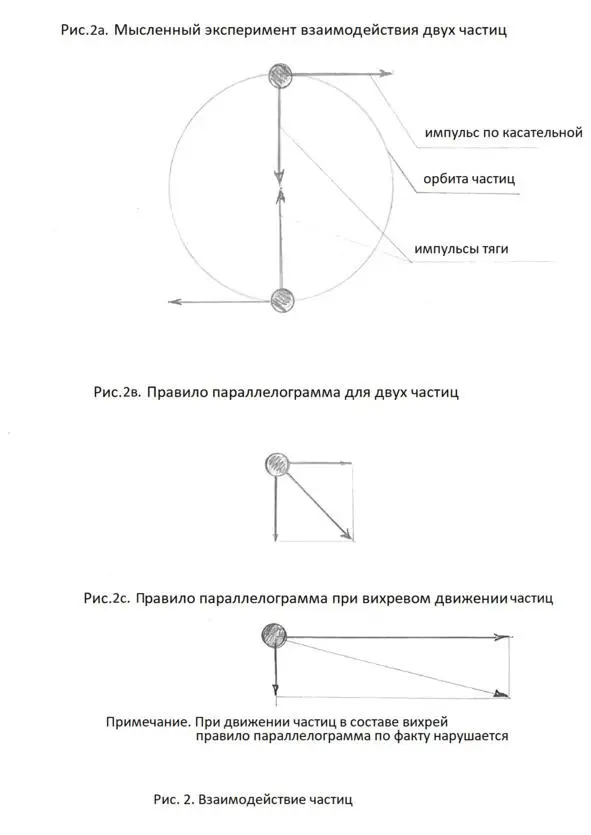

На рис. 2а, я показал мысленный эксперимент с амионами. Если асер будет больше пармена то, амионы склеются, если пармен будет больше асера, амионы разбегутся. Если пармен и асер будут равными, как я показал на рис. 2а то, амионы будут вечно вращаться вокруг общей оси, по траектории, подобной идеальному кругу.

Однако в мире существует бесчисленное множество амионов, поэтому амионы создают вихревые образования, а внутри вихрей возникает нисходящее движение частиц на центр, смотри рис. 4. На рисунке 2с, я показал, как пармен стал больше асера, но амионы тут получили избыток импульса от других амионов, а те, в свою очередь теряют часть своего пармена, он становится меньше нормы.

Образование космической туманности, а затем возникновение космического циклона происходит лишь при условии, если значения парменных и асерных скоростей будут абсолютно равными.

Асерная скорость амионов остается неизменной, а парменная скорость характеризуется изменчивостью, но пармен имеет «норму», отклонение (увеличение и уменьшение) пармена от нормы вызовет реактивное вторичное движение. Ядро тянет гравитационную сеть, а сеть увлекает свободные амионы, придавая им толчок извне. В итоге СА получают избыток импульса, пармен становится больше нормы, а изменение пармена вызывает реактивное движение.

Читать дальше