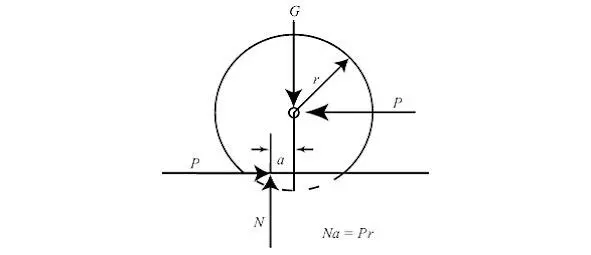

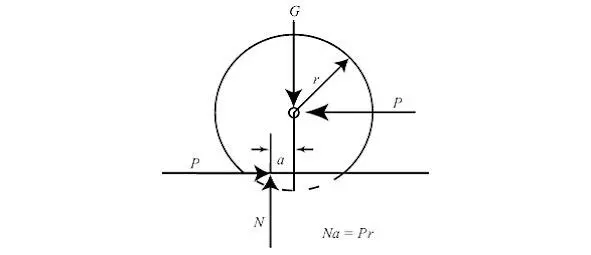

Рис. 48 (нумерация оригинала)

Гулиа утверждает, что в отсутствие деформации («расплющивания») сопротивление качению отсутствует. Однако в классической механике известен эффект зависимости линейного импульса тел вращения с одинаковой массой и геометрическими размерами от пространственного распределения их массы относительно центра вращения. Например, при качении без проскальзывания сплошной цилиндр скатывается с наклонной плоскости быстрее полого. Это прямое подтверждение реальности сил инерции и центробежной силы в частности, на преодоление которой расходуется часть энергии передаваемой телам вращения при линейном взаимодействии.

Гулиа считает, что сила инерции фиктивно противодействует внешней силе, однако в приведенном выше примере такое «фиктивное» противодействие прямолинейному движению за счет инерции вращения вполне реально влияет на линейный импульс тел вращения с разным пространственным распределением массы относительно центра вращения. Это ли не ключ к разгадке движения инерцоидов, который не нашел в свое время Гулиа и по этой причине легко отказался от «своей» идеи, порочащей сегодня его ученое звание, как он наверное считает?

***

Вывод:

Двойственность сил инерции определяется искусственным академическим разделением общего скалярного напряжения взаимодействия на два противоположно направленных вектора сил. При этом первый вектор принимается за обычную силу для первого тела, а второй за фиктивную силу инерции для него. И наоборот, второй вектор является обычной силой для второго тела, для которого первый вектор является фиктивной силой инерции. Это и есть абстрактные академические силы классической модели неуравновешенного движения.

1.2. Формирование сил взаимодействия. Механизм явления инерции «Безопорное» движение, как законное и неизбежное следствие всех несимметричных взаимодействий в природе

1.2.1. Мера взаимодействия и инерции

Очевидно, что меру взаимодействия следует искать среди физических величин являющихся свойствами материи-массы, которые изменяются в процессе взаимодействия. Это движение и сила. Предварительно необходимо чётко обозначить физический смысл этих свойств, которые в классической физике выражены очень уж академически абстрактно.

В физике известен принцип Аристотеля – «природа боится пустоты». Однако в реальной действительности всё обстоит ровно наоборот. Направленность всех взаимодействий от тесноты к пустоте обусловлена скорее боязнью тесноты, чем пустоты. Бояться пустоты нет никаких оснований, т.к. в ней просто ничего нет. Зато тесноту стоит опасаться. В ней всегда найдётся чему вытолкнуть природу прочь. А вот затянуть её в пустоту из пустоты просто нечем. Поэтому довольно странно называть добровольное стремление природы, убегающей от жестокой тесноты к гостеприимной пустоте – боязнью пустоты. Это скорее любовь к пустоте на фоне боязни тесноты.

Теснота наступает, когда две единицы чистой материи претендуют на одно место в пространстве, что нарушает их свободную локализацию в пространстве. Именно это и происходит при контактных взаимодействиях. При этом находиться рядом, не вытесняя друг друга со своих мест и со своих траекторий, частицам материи никто и ничто не запрещает. Это уже совсем другая теснота, которая позволяет частицам, практически находясь на своих местах, устанавливать тесные связи между собой, как за счёт тяготения, так и химические связи.

Известна, например, баллистическая (теневая) теория тяготения, в которой тела по принципу боязни тесноты выталкиваются из внешней тесноты в пустую тень между телами. В термодиффузионной теории тяготения В. А. Ацюковского внешняя теснота теплового движения также выталкивает тела в холодную пустоту между телами. Химические связи, предположительно образующиеся через взаимодействие попутных и встречных потоков тороидальных вихрей элементарных частиц, также соответствуют принципу боязни тесноты.

Чем большее количество материи претендует на общее пространство при взаимодействии и чем больше её скорость, тем с большей силой её носители пытаются освободиться от образовавшейся «тесноты» и занять свободное место в пространстве. При этом встречное относительное движение тел, претендующих на общее пространство в точке взаимодействия, сначала преобразуется в напряжение, являющееся мерой тесноты. А затем природа ликвидирует тесноту, с помощью обратного преобразования напряжения в новое движение, мерой которого является скорость.

Читать дальше