Сегодня мы уже не считаем, что для создания планет необходимо столкновение галактик, хотя астрономы по-прежнему рассматривают его как один из четырех основных сценариев формирования звезд. Текущая теория формирования Солнечной системы и многих других планетных систем отличается от описанной в эпиграфе, но не уступает ей по масштабности и увлекательности. Выглядит она приблизительно так.

Четыре с половиной миллиарда лет назад [16] Древнейшие минералы, обнаруженные в метеоритах — современных остатках твердого вещества, сформировавшегося в досолнечной туманности, имеют возраст 4,5682 млрд лет.

облако газообразного водорода поперечником 600 триллионов километров начало медленно разделяться на куски. Каждый такой кусок сконденсировался в звезду, а один из них — Солнечная туманность — сформировал Солнце вместе со всей его системой из восьми планет, пяти (на данный момент) карликовых планет и тысяч астероидов и комет. Третий камень от Солнца в этой системе и есть наш общий дом: Земля.

В отличие от литературного варианта это описание может даже оказаться верным. Рассмотрим доказательства.

* * *

Идея о том, что и Солнце, и планеты сконденсировались из огромного газового облака, появилась очень рано и долгое время была преобладающей научной теорией происхождения Солнечной системы. Когда в этой теории выявились проблемы, она почти на 250 лет вышла из моды, но в настоящий момент благодаря новым идеям и новым данным получила новую жизнь.

Рене Декарт известен больше своей философией — «Я мыслю, следовательно, существую» — и математическими достижениями, в первую очередь координатной геометрией, при помощи которой можно перевести геометрию на язык алгебры и наоборот. Но в его время философией называли многие области интеллектуальной деятельности, включая и физику, которая именовалась натуральной философией. В книге Le Monde («Мир», 1664 год [17] Книгу эту Декарт написал в 1632–1633 годах, но не спешил публиковать, опасаясь инквизиции. В результате она вышла только после смерти автора.

) Декарт разобрал в том числе и вопрос происхождения Солнечной системы. Он утверждал, что первоначально Вселенная была бесформенным скоплением частиц, совершающих круговые движения, подобно водоворотам. Один необычайно крупный вихрь закрутился еще более плотно и в конечном итоге уплотнился, сформировав Солнце, а из более мелких вихрей, окружавших его, сформировались планеты.

Эта теория разом объясняла два принципиально важных факта: почему наша Солнечная система содержит множество отдельных тел и почему все планеты в ней обращаются вокруг Солнца в одном направлении. Декартова теория водоворотов не согласуется с тем, что мы сегодня знаем о гравитации, но до появления закона всемирного тяготения оставалось еще два десятка лет. В 1734 году Эмануэль Сведенборг заменил вращающиеся водовороты Декарта огромным облаком газа и пыли. В 1755-м философ Иммануил Кант благословил эту идею, а в 1796 году математик Пьер-Симон де Лаплас сформулировал ее независимо и заново.

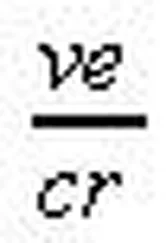

Любая теория происхождения Солнечной системы обязательно должна объяснять два ключевых наблюдения. Очевидное наблюдение состоит в том, что вещество в системе собралось в отдельные дискретные тела: Солнце, планеты и т. д. Более тонкое наблюдение касается величины, известной как угловой момент, или момент импульса ; появилось оно в результате математического исследования глубоких следствий из законов движения Ньютона.

Чтобы понять, что такое момент импульса, можно привлечь родственную концепцию импульса, которая проще для понимания. Импульс определяет способность любого тела двигаться с постоянной скоростью по прямой в отсутствие действующих на него сил, как гласит первый закон движения Ньютона. Англоязычные спортивные комментаторы часто используют этот термин метафорически: «Да, вот теперь она набрала импульс» (по-русски это звучит хуже, хотя и понятно). Статистический анализ совершенно не подтверждает предположение о том, что после серии хороших результатов новые результаты тоже будут хорошими; комментаторы объясняют неудачу своей метафоры (задним числом) тем, что импульс, мол, опять был потерян. В механике — математике движущихся тел и систем — импульс имеет очень конкретный смысл, и одно из свойств этого понятия состоит в том, что потерять его невозможно . Можно лишь передать его какому-то другому объекту.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Йэн Стюарт Математика космоса [Как современная наука расшифровывает Вселенную] обложка книги](/books/429584/jen-styuart-matematika-kosmosa-kak-sovremennaya-nau-cover.webp)

![Ричард Фейнман - Фейнмановские лекции по физике. Современная наука о природе [litres]](/books/398001/richard-fejnman-fejnmanovskie-lekcii-po-fizike-sov-thumb.webp)

![Йэн Стюарт - Укрощение бесконечности. История математики от первых чисел до теории хаоса [litres]](/books/419776/jen-styuart-ukrochenie-beskonechnosti-istoriya-matema-thumb.webp)