«Менделеев... совершил научный подвиг, который смело можно поставить рядом с открытием Леверье, вычислившего орбиту еще неизвестной планеты — Нептун».

Ф. ЭНГЕЛЬС

о второй половине прошлого века наука какому пила уже довольно много сведений о поведении ЩЖ атомов. Стали понятными закономерности превращений элементов. Еще великий русский ученый М. В. Ломоносов утверждал, что природа не есть хаотическое нагромождение процессов: в ней проявляются определенные закономерности. Понять и использовать эти закономерности — вот задача науки.

Это высказывание Ломоносова с каждым десятилетием все больше и больше подтверждалось. Особенно хорошо ею подтвердила теория Дальтона, развитая Авогадро и Берцелиусом. Благодаря работам этих ученых никто уже не сомневался в том, что все многообразие превращений и свойств веществ зависит от поведения мельчайших частиц — атомов.

Уже были известны десятки химических элементов и точно установлено, что из этих элементов, атомы которых комбинируются при химических реакциях определенным образом, получаются все остальные вещества.

Но тем не менее оставалось неясным: почему одни элементы ведут себя так, другие иначе? Почему некоторые элементы проявляют примерно одинаковые свойства, а их атомные веса сильно отличаются? Почему одни тяжелее, а другие легче? И таких «почему» было много.

Не было еще настоящего порядка в мире веществ. Вернее, порядок-то был,— это еще Ломоносов предсказывал,— но какой он, в чем заключаются закономерности этого порядка — было неясно.

Это случилось 6 марта 1869 г. В тот день в Петербургском университете происходило заседание русского физико-химического общества. Виднейшие русские ученые, присутствовавшие на заседании, уже знали приблизительно о теме сообщения, которое будет сделано на заседании. Автором этого сообщения был молодой талантливый профессор кафедры неорганической химии Петербургского университета Дмитрий Иванович Менделеев.

Еще в январе 1869 г. многие из ученых, присутствовавшие на этом заседании, получили листок, озаглавленный «Опыт системы элементов, основанный на их атомном и химическом сходстве».

На листке были выписаны обозначения химических элементов. Их тогда было известно 63. Ученые обратили внимание, что химические элементы в этой небольшой табличке располагаются по порядку возрастания атомных весов. Но далеко не все тогда поняли, что в этом-то и заключается великий смысл коротенькой записки Менделеева.

Но то, что они услышали на заседании, было огромной сенсацией. Правда, самого Менделеева на заседании не было. В тот день он болел. От его имени сообщение сделал профессор Н. А. Меншуткин. Сообщение называлось «Соотношение свойств с атомным весом элементов». То, о чем рассказывалось в сообщении, было великим открытием, оказавшим огромное влияние на науку. После открытия Менделеева началась новая эпоха в развитии науки — эпоха атомной науки. И вот почему.

>

Можно ли случайно сделать великое открытие?

Когда Менделеев сообщил о взаимосвязи между свойствами элементов и их атомными весами, ему было 35 лет. Он был уже довольно известным в то время ученым-химиком, прекрасно разбирался в тонкостях химических превращений элементов, особенностях протекания реакций. В 1867 г.

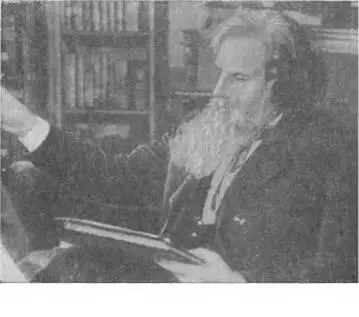

Дмитрий Иванович Менделеев.

Менделеев начал писать книгу «Основы химии». И чем дальше продвигалась работа, чем больше он думал об изложении материала книги, тем больше чувствовал какую-то неудовлетворенность.

Он видел, что многочисленные химические реакции, свойства элементов и многое другое не объединены единым смыслом, единым «стержнем». Чего-то не хватало.

Постепенно он все чаще и чаще начинал задумываться: нет ли закономерности между атомными весами элементов и их свойствами? Для того чтобы нагляднее выявить эту закономерность, Менделеев написал на отдельных карточках названия элементов, их атомный вес и основные химические свойства. После этого он стал раскладывать карточки в определенном порядке по возрастанию атомных весов элементов.

На первом месте оказался водород. Его атомный вес равен единице. За ним следовали другие элементы. Получилась цепочка из 63 карточек (по числу известных тогда элементов). Ну и что же? Никакой закономерности. А если подобрать колонки элементов, образующих одинаковые соединения с кислородом, и распределить их так, чтобы в строчках карточек элементы располагались по порядку атомных весов? Менделеев это сделал, и ему стало видно, что элементы с одинаковыми химическими свойствами группируются в определенной последовательности.

Читать дальше