Лекция седьмая

Солнце в разрезе

Солнце – улей, полный сотами,

Золотыми, несравненными!

Николай Гумилев

Солнце – это то, что греет. Иногда Солнце не очень ярко светит, это бывает вечером, а ночью Солнца вообще нет.

Настя Шестакова, 5 лет

Итак, теперь мы знаем, что в центре Солнца под воздействием высоких температуры и плотности плазмы текут термоядерные реакции. Что еще происходит в недрах звезды, на огромном протяжении от центра до фотосферы? Что нам об этом известно?

На эти вопросы отвечает так называемая стандартная модель Солнца, созданная в ХХ веке. Она включает в себя громадное количество экспериментальных фактов, наблюдаемых гелиофизиками. Модель обладает свойством самосогласованности: в ней сведены к минимуму расхождения между разными результатами разных наблюдений, относящихся к разным параметрам Солнца, и расчетами, которые предсказывают значения этих параметров в рамках этой модели. Естественно, конкретные значения параметров модели подправляются и будут подправляться по мере нашего продвижения по пути дальнейшего изучения Солнца. Тем не менее, уже понятно, что стандартная модель Солнца, видимо, недалека от истины: она неплохо описывает все, что мы наблюдаем на Солнце.

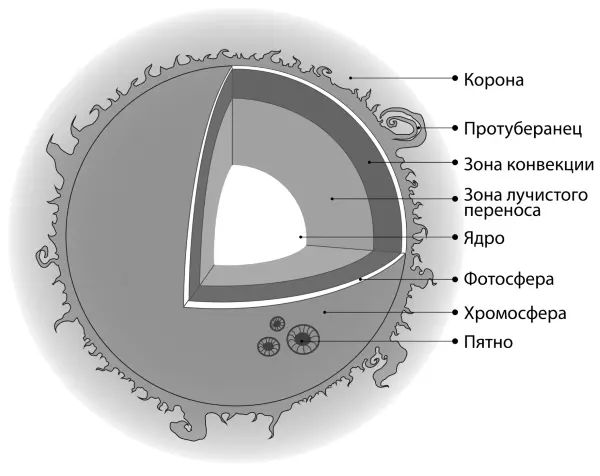

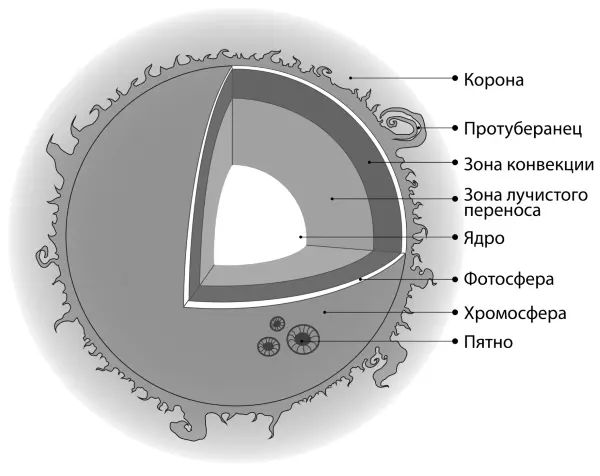

Рис. 15. Строение Солнца

Итак, начнем подниматься к фотосфере из самого центра Солнца. Здесь кипят термоядерные реакции по крайней мере двух типов: углеродного и протон-протонного циклов. На углеродный цикл в самом центре Солнца приходится, согласно модели, примерно 30 % от общего энерговыделения. Если мы начнем «всплывать» к поверхности нашей звезды, мы обнаружим, что температура с 15 миллионов градусов будет постепенно снижаться – как и плотность вещества. Углеродный цикл, требующий более высоких плотности и температуры, быстро сходит на нет, и выделение энергии происходит уже только за счет основного на Солнце протон-протонного цикла.

Гелиофизики называют центральную часть Солнца, где протекают реакции термоядерного синтеза, ядром Солнца. Его внешняя граница лежит примерно в 0,2–0,3 радиусах звезды от ее центра. На внешней границе ядра температура падает примерно втрое (до 5 миллионов градусов). Заметно снижается и плотность водородно-гелиевой плазмы. В результате термоядерные реакции на этом уровне практически прекращаются. Выше (дальше от центра) выделившаяся энергия только переносится наружу, но уже не генерируется.

Если легкие микроскопические нейтрино, рождающиеся в ядре, примерно за 2 секунды беспрепятственно преодолевают всю толщу Солнца и уносятся в космическое пространство, то для частиц (квантов) электромагнитного излучения – фотонов – это нелегкая задача. Энергичные фотоны гамма-излучения, которые рождаются в центре Солнца, сталкиваются с частицами вещества и изменяют направление своего движения (рассеиваются). В центре Солнца фотон пробегает не больше трех десятых миллиметра – и снова сталкивается с частицами плазмы! По мере удаления от центра длина свободного пробега фотонов понемногу растет, но все равно остается небольшой. Бесчисленные столкновения приводят к тому, что излучение с большим трудом пробирается наружу. Фотоны огромное число раз меняют направление движения, отражаются назад, в стороны, поглощаются частицами вещества, передавая им свою энергию. Частицы, получившие избыток энергии, сами излучают новые фотоны, но уже с чуть меньшей энергией (у соответствующего электромагнитного излучения несколько увеличивается длина волны). В результате гамма-кванты постепенно превращаются в более длинноволновое излучение, толща Солнца наполняется не только гамма-излучением, но и рентгеновским, а далее и более низкочастотным (длинноволновым). Процесс «просачивания» излучения из недр Солнца продолжается очень долго: расчеты показывают, что фотон, родившись в ядре звезды во время термоядерной реакции, «пробирается» на поверхность Солнца после бесчисленных актов поглощения и переизлучения порядка сотни тысяч лет!

Пространство от 0,2–0,3 радиуса Солнца до примерно 0,7 радиуса называется зоной лучистого переноса , лучистого равновесия или лучистой теплопроводности. По мере того как общий поток излучения продвигается наружу, он распределяется по все большей площади, попадая в очередные слои зоны лучистого равновесия все ближе к поверхности Солнца. Поэтому температура постепенно уменьшается по мере подъема из глубин Солнца (пропорционально квадратному корню из расстояния до центра светила).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу