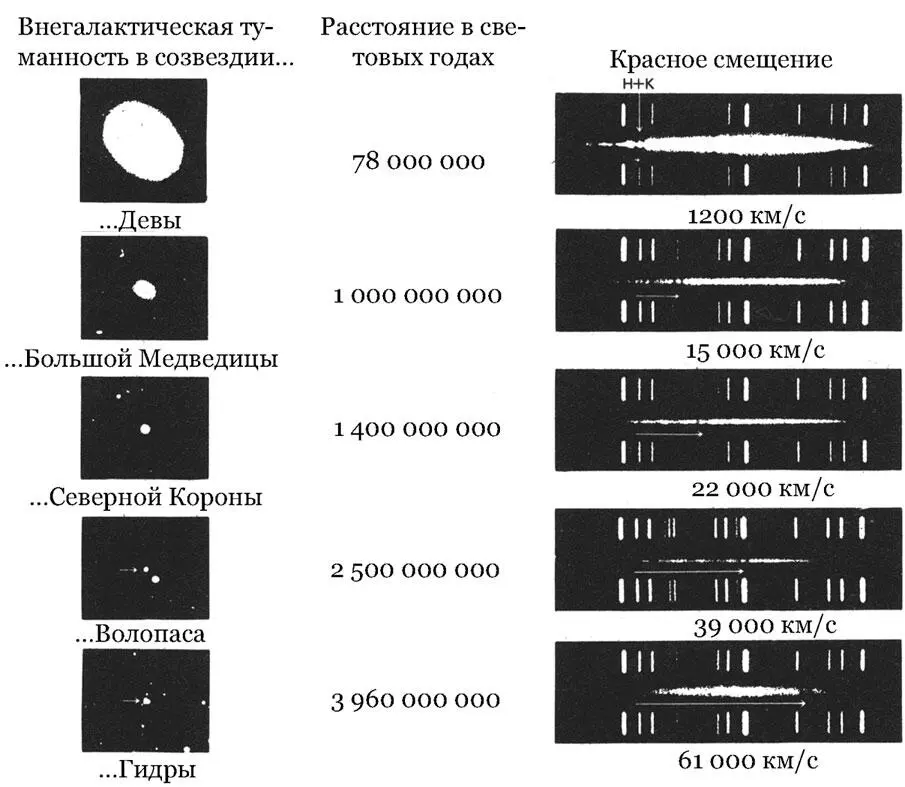

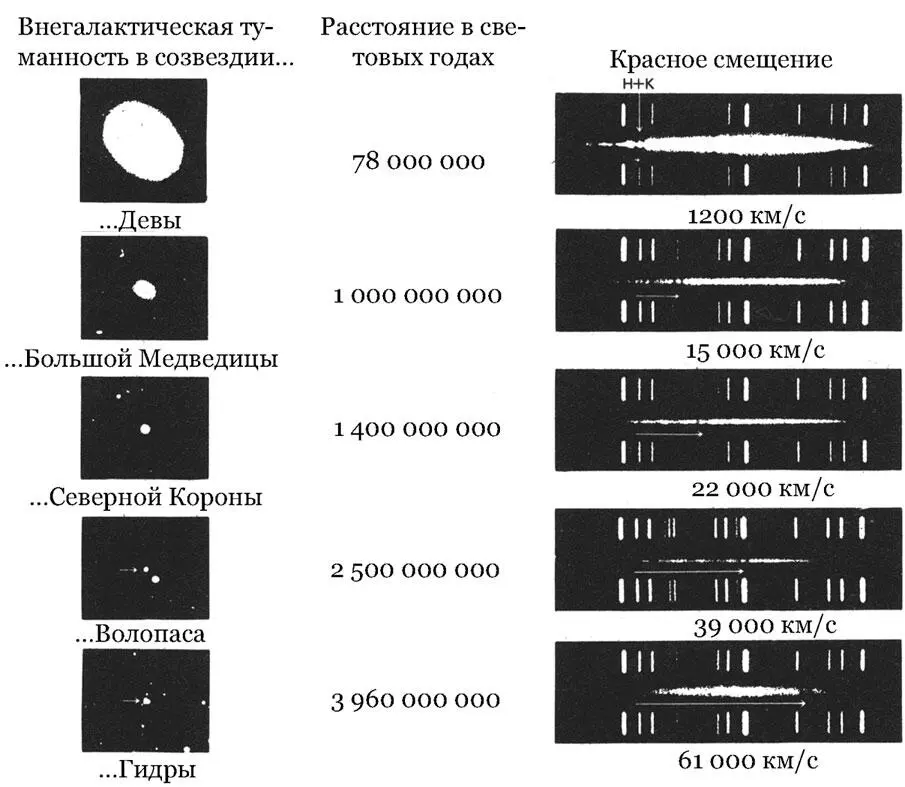

Зависимость между красным смещением и расстоянием. Здесь изображены яркие галактики (вместе со своими спектрами) из пяти скоплений. Спектр галактики представляет собой длинный белый горизонтальный мазок, пересеченный набором коротких темных вертикальных линий. Каждая из них возникает, когда свет с определенной длиной волны поглощается в атмосферах находящихся в данной галактике звезд. (Яркие вертикальные линии сверху и снизу – не что иное, как эталонные спектры, накладываемые на спектры галактик для вычисления длины волн.) Стрелки под каждым спектром показывают смещение двух конкретных линий поглощения (H- и K-линия кальция) в правую (красную) область относительно их обычного положения. Если объяснять это эффектом Доплера, получаются скорости в диапазоне от 1200 (для скопления галактик в созвездии Девы) до 61 000 км/с (в Гидре). Считая красное смещение пропорциональным расстоянию, видим, что последнее увеличивается от первой из приведенных галактик к последней. (При вычислении указанных расстояний было принято, что постоянная Хаббла равна 15,3 километра в секунду на миллион световых лет.) В пользу такой интерпретации говорит то, что с увеличением красного смещения данные галактики становятся меньше и тусклее. (Фотография Обсерватории Хейла.)

Эта гипотеза получила широкое признание после 1929 г., когда Хаббл заявил, что, как видно из его наблюдений, красное смещение галактик в первом приближении прямо пропорционально расстоянию до них. Ценность этого факта в том, что он неизбежно следует из структуры потоков вещества во взрывающейся Вселенной – простейшая модель, которую только можно придумать.

Интуитивно кажется логичным, что в заданный момент времени Вселенная для всех наблюдателей в типичных галактиках выглядит одинаково по всем направлениям. (Здесь и далее я буду называть галактику «типичной», если она переносится всеобщим космическим течением галактик и не имеет относительно него собственной, или пекулярной, скорости.) Эта гипотеза настолько естественна (по крайней мере со времен Коперника), что английский астрофизик Эдуард Артур Милн присвоил ей звание космологического принципа.

Если применить последний к каждой галактике, приходим к выводу: любой наблюдатель будет видеть одно и то же распределение скоростей остальных галактик независимо от того, в какой из них находится он сам. А элементарные математические выкладки показывают, что если этот принцип верен, то относительная скорость каждой пары галактик пропорциональна расстоянию между ними, что и наблюдал Хаббл.

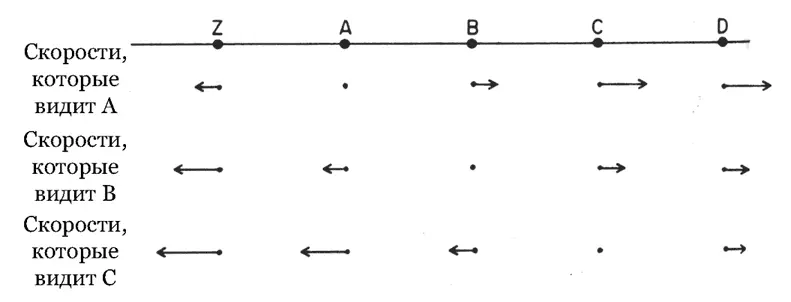

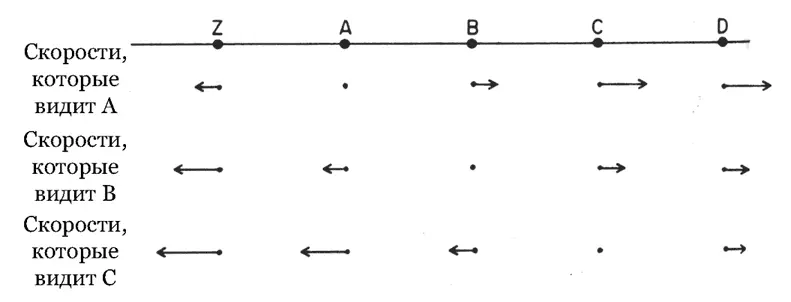

Чтобы удостовериться в этом, рассмотрим три типичные галактики A, B и C, расположенные в ряд (рис. 1). Предположим, что расстояние между A и B такое же, как между B и C. Какова бы ни была скорость B, наблюдаемая в A, космологический принцип требует, чтобы у C была та же самая скорость относительно B. Но тогда, заметьте, галактика C, которая от A вдвое дальше, чем B, будет удаляться от A тоже в два раза быстрее, чем B. Таким же образом к этой цепочке можно добавлять все новые и новые галактики, и результат будет тем же: скорость разбегания любой пары галактик окажется пропорциональна расстоянию между ними.

Рис. 1. Однородность и закон Хаббла. Здесь изображена цепочка равноудаленных друг от друга галактик A, B, C… Скорости, которые измеряют наблюдатели в A, B и C, показаны стрелками, имеющими определенные направление и длину. Принцип однородности требует, чтобы скорость галактики C, которую наблюдает B, равнялась скорости галактики B, которую наблюдает A. Складывая эти два значения, получаем скорость C, которую наблюдает A, – она представлена стрелкой вдвое большей длины. Продолжая в том же духе, можно изобразить полное распределение скоростей, представленное на рисунке. Как видно, их величины подчиняются закону Хаббла: скорость одной галактики, измеряемая наблюдателем в любой другой, пропорциональна расстоянию между ними. Это – единственное распределение скоростей, которое не противоречит принципу однородности

Как это часто бывает в науке, сей факт можно использовать и как следствие, и как предпосылку. Наблюдения Хаббла косвенно подтвердили справедливость космологического принципа. С философской точки зрения это весьма привлекательный вариант: нет причин полагать, что разные области Вселенной или разные направления в ней отличаются друг от друга. Кроме того, закон Хаббла подкрепляет нашу уверенность в том, что речь идет не о местном порыве ветра в космическом циклоне, а о довольно обширной области Вселенной. И наоборот, мы можем принять истинность космологического принципа a priori и вывести из него прямую пропорциональность между расстоянием и скоростью, как это было сделано выше. В любом случае, производя сравнительно несложную процедуру измерения доплеровских смещений, мы можем по скоростям давать оценки расстояний до очень далеких объектов. В пользу космологического принципа говорят и другие, не связанные с эффектом Доплера наблюдательные доводы. Если не обращать внимания на очевидные искажения, вносимые Млечным Путем и близким к нам большим скоплением галактик в созвездии Девы, Вселенная с Земли выглядит невероятно изотропной. Другими словами, она одинакова по всем направлениям. (Об этом недвусмысленно говорит и реликтовое излучение, речь о котором пойдет в следующей главе.) Еще Коперник учил: довольно неосмотрительно предполагать, будто человечество занимает во Вселенной какое-то обособленное место. Поэтому, если Вселенная изотропна рядом с нами, она, скорее всего, изотропна и для наблюдателей во всех типичных галактиках. Кроме того, последовательными вращениями вокруг разных центров каждую точку Вселенной можно перевести в любую другую точку (рис. 2). Соответственно, если Вселенная изотропна вокруг любой точки, она с необходимостью однородна.

Читать дальше

![Стивен Вайнберг Первые три минуты [litres] обложка книги](/books/398000/stiven-vajnberg-pervye-tri-minuty-litres-cover.webp)

![Владимир Поселягин - Зург - Я – выживу. Становление. Империя [первая трилогия] [сборник litres]](/books/408870/vladimir-poselyagin-zurg-ya-vyzhivu-stanovlenie-thumb.webp)