Нейробиология — наука о том, как функционируют мозг и нервная система, — получила резкое ускорение в XIX в. параллельно с развитием физиологических исследований Марея и других ученых в сотрудничестве с ними. К несчастью для существ, подвергавшихся исследованию, для значительной части нейробиологических исследований антививисекционистская позиция Марея оказалась неприемлемой. В то время единственным способом определить функцию различных частей нервной системы было выборочное повреждение этих частей и проверка эффекта подобных действий на животных. Этот подход, как ни печально, продолжился и в нейробиологических исследованиях поведения переворачивающейся кошки.

Кошка способна выправить положение своего тела в свободном падении за долю секунды; скорость реакции ясно показывает, что это действие представляет собой, по крайней мере отчасти, рефлексивную реакцию. Под «рефлексом» обычно понимают невольную реакцию живых существ на внешние раздражители; общеизвестный пример — коленный рефлекс, который врач проверяет, постукивая резиновым молоточком чуть ниже коленной чашечки пациента, в результате чего нога самопроизвольно дергается. Проследив деятельность длинного ряда исследователей, занимавшихся изучением рефлексов, можно увидеть, как их работа неуклонно вела к падающей кошке.

Можно считать, что исследование рефлексов началось с Рене Декарта (1596–1650), который, как мы уже видели, будто бы выбрасывал кошек из окон. Если он и правда проводил когда-либо такой опыт, то целью его, вероятно, было доказать, что животные — бездушные машины, которые напрямую переводят внешние раздражители в моторные действия, то есть он пытался продемонстрировать, что поведение животных представляет собой просто набор автоматических реакций. В своих исследованиях Декарт защищал идею дуализма сознания и тела : он считал, что сознание представляет собой сущность, отдельную от материального тела и не подчиняющуюся физическим законам, которые управляют телом. С точки зрения Декарта, человеческое сознание (или душа) контролирует тело посредством шишковидной железы в мозге. Современная наука отказалась от идеи дуализма и считает, что мыслительный процесс и людей, и животных протекает исключительно в мозге.

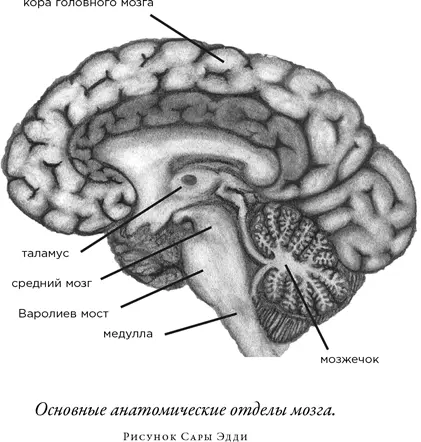

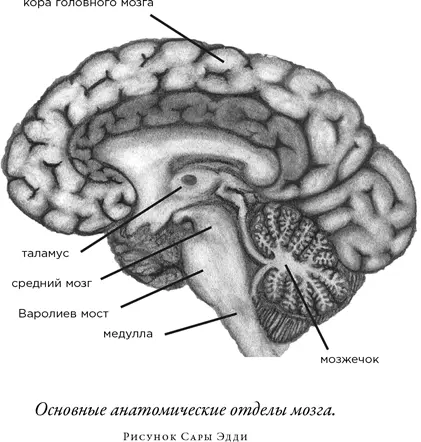

Происхождение же самого термина «рефлекс» можно проследить до Томаса Уиллиса (1621–1675), оксфордского профессора и члена-основателя того, что позже стало Королевским обществом Лондона. В 1664 г. Уиллис опубликовал важную работу о функции мозга, озаглавленную «Анатомия мозга» (Cerebri anatome). В ней ученый рассуждает о том, что сенсорные сигналы, такие как вид и звук, направляются к церебральной коре мозга, в результате чего возникают сознательное восприятие и память. Однако он считал, что некоторые из этих входных сигналов «отражаются» (рефлексируются) обратно к мышцам через мозжечок, что порождает автоматические движения, или «отражения», «рефлексы».

Уиллис, будучи английским врачом, провел бесчисленное множество вскрытий, что позволило ему прояснить в значительной степени анатомию мозга. Он выяснил, что в структуре мозга можно выделить три основных компонента: cerebrum, cerebellum и brainstem . Внешняя часть большого мозга ( cerebrum ) называется cerebral cortex (кора головного мозга), или просто корой, и содержит в себе нервные клетки, или нейроны, вовлеченные в высшую нервную деятельность: это «серое вещество» мозга. Пирамидные , или корково-спинномозговые, пути представляют собой нервные волокна, по которым сигналы от коры мозга передаются к его стволовой части и спинному мозгу, тогда как таламус передает информацию от органов чувств к коре мозга. Мозжечок, который лежит ниже и сзади по отношению к большому мозгу, участвует в координации мышечных движений и специфичных вариантов поведения, таких как поза и равновесие. Стволовая часть мозга, которую можно, в свою очередь, разделить на средний мозг, Варолиев мост и продолговатый мозг, отвечает за автоматические функции тела, такие как дыхание и сердечная деятельность.

Поначалу прогресс в исследовании рефлексов шел медленно. На протяжении более чем столетия исследователи вслед за Уиллисом считали именно головной мозг центром рефлекторных действий, а спинной мозг всего лишь средством передачи информации (по существу, набором проводов) от органов чувств к мозгу. Ошибочность этой точки зрения доказал шотландский физик Роберт Уитт (1714–1766), который показал в 1765 г., что безголовая лягушка может тем не менее рефлекторно реагировать на внешние раздражители. Наблюдения Уитта указывали на то, что многие рефлекторные реакции можно связать с конкретными сегментами спинного мозга: разные рефлексы контролируются из разных частей этого мозга. В качестве непосредственного результата работ Уитта ученые сделали вывод о том, что сознательные действия управляются головным мозгом, а рефлекторные действия — спинным.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу