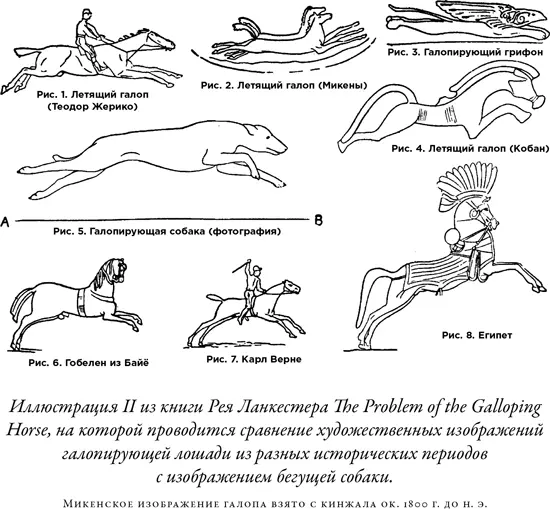

Канон: Переворачивание тени происходит потому, что перекрестье сходится в точку, из которой продолжается уже тенью.

Объяснение: Вход света в кривую подобен полету стрелы, выпущенной из лука. То, что идет снизу, направляется наверх, а то, что идет сверху, направляется вниз. Ноги перекрывают свет снизу и потому образуют тень наверху; голова перекрывает свет сверху и потому образует тень внизу. Это происходит потому, что на определенном расстоянии имеется точка, которая совпадает со светом; поэтому переворот тени происходит внутри {2} .

Иными словами, свет, идущий от высокой точки снаружи ящика, проходит сквозь прокол и появляется в виде точки внизу изображения и наоборот. Среди тех, кто признавал и изучал изобразительные свойства камеры-обскуры, были греческий философ Аристотель (384–322 гг. до н. э.), мусульманский ученый Ибн-аль-Хайсам (965–1039) и итальянский энциклопедист Леонардо да Винчи (1452–1519).

Несмотря на давнюю историю, это открытие обрело популярность только в конце XVI в. благодаря итальянскому ученому Джамбаттисте делла Порта (ок. 1535–1615). В своей книге 1558 г. «Натуральная магия» (Magia naturalis) он привел подробное описание свойств камеры-обскуры по формированию изображений и описал наилучший способ наблюдать такое изображение в закрытой комнате {3} . Книга привлекла общественное внимание к этой технологии, которая затем сохраняла популярность на протяжении нескольких столетий. Камеру тогда рассматривали в первую очередь как источник развлечений, способ «волшебным образом» получать изображения в затемненной комнате, но художники разглядели в ней еще и прекрасную возможность без труда делать наброски пейзажей. К примеру, в «Техническом словаре» (Dictionnaire Technologique, 1823) мы находим следующее описание, в котором камера-обскура фигурирует как «темная комната». «Темная комната используется часто; она не только предлагает отдых и восстановление сил, формируя подвижные картинки разнообразной и очень забавной природы, когда получается окно, через которое можно наблюдать живописный горизонт, но ее также используют для быстрого рисования видов и ландшафтов или для рисования перспектив, которые без этого аппарата потребовали бы много времени и которые получаются необычайно верными» {4} .

Иллюстраторам, работавшим с камерой-обскурой, оставалось сделать всего лишь небольшой шаг, чтобы представить себе, насколько более изящным стал бы этот процесс, если бы изображения можно было записывать автоматически, без вмешательства художника.

Другим ключевым элементом были химические вещества, необходимые для того, чтобы воплотить мечту о записи изображений в реальность. Химикам давно было известно, что некоторые материалы вступают в различные реакции и меняют цвет — либо чернеют, либо белеют, когда подвергаются действию света, и что эти изменения могут происходить относительно быстро. В 1717 г., к примеру, немецкий ученый и врач Иоганн Генрих Шульце открыл, что смесь мела, азотной кислоты и серебра на свету чернеет, и воспользовался этой реакцией, чтобы изумить и позабавить своих друзей. Он налил приготовленную смесь в бутылку, а бутылку обернул бумагой с вырезанными в ней словами. На свету смесь под вырезами потемнела, а потом достаточно было взболтать бутылку, чтобы отпечатавшиеся в ней слова исчезли {5} . Шульце, правда, не использовал этот эффект для чего бы то ни было, кроме развлечений.

Вслед за Шульце и другие любознательные люди стали замечать, что при помощи подходящих трафаретов можно получать узоры в некоторых химических смесях. Однако ни одна из этих демонстраций не тянет на полноценную «фотографию», поскольку ни в одной из них соответствующий химический процесс не использовался для верного отображения сцены в том виде, в каком ее видит человеческий глаз. Столкновение, а затем и союз камеры и химического процесса в конечном итоге будет обретен благодаря блестящему французскому изобретателю, при значительной помощи со стороны его старшего брата, в начале XIX в.

Жозеф Нисефор Ньепс родился в 1765 г. в богатой и образованной семье в городе Шалон-сюр-Сон в Восточной Франции. Его отец был успешным юристом, а семья столетиями занимала высокое социальное положение благодаря богатству и немалым владениям. Так что Нисефор мог позволить себе идти на поводу у природного любопытства и развивать свои таланты в области механики. Его брат Клод, старше Нисефора примерно на два года, тоже был одаренным изобретателем и разделял его интересы. Рассказывают, что оба многому научились у своего наставника-священника и что в свободное время мальчики вместе делали маленькие деревянные модельки разных устройств. Нисефор с юности мечтал стать священником и после получения образования преподавал в католическом колледже.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу