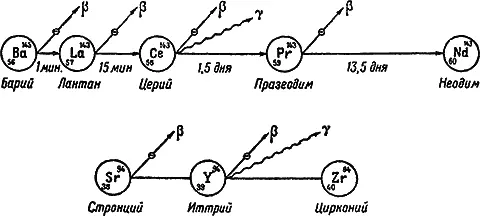

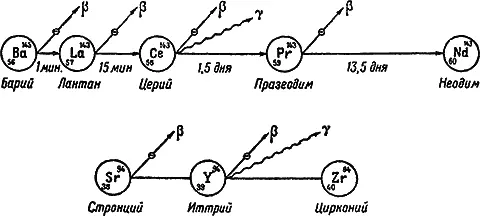

Каждое радиоактивное ядро-«осколок» имеет свою характерную цепочку бета-распадов. Две радиоактивные цепочки, принадлежащие барию и стронцию, приведены для примера на рис. 26.

Рис. 26.Схема распада «осколков» деления (радиоактивные цепочки бария 143 и стронция 94)

Период полураспада бария 143, получающегося при делении, около 1 мин.; распадаясь с испусканием бета-частицы, он превращается в лантан. Лантан тоже радиоактивен, период его полураспада 15 мин.; распадаясь, он превращается в церий, который превращается в дальнейшем в празеодим, и т. д. Цепочка заканчивается стабильным изотопом неодима.

Стронций 94 дает короткую цепочку, заканчивающуюся стабильным изотопом циркония.

3. Цепная реакция деления тяжелых ядер

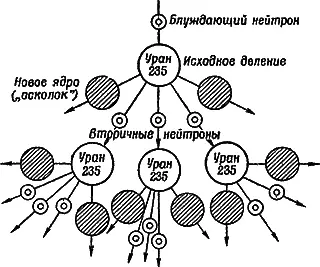

Как указано выше, при делении ядра урана получается несколько (в среднем 2,5) новых свободных нейтронов. Эта особенность деления ядер урана, обнаруженная в 1939 г. Ф. Жолио-Кюри и затем подтвержденная другими физиками, имеет исключительно важное значение. Благодаря испусканию вторичных нейтронов, способных в свою очередь вызвать деление других ядер, реакция деления может протекать при определенных условиях самостоятельно, сама собой, стоит только ее начать. Такая самоподдерживающаяся ядерная реакция, которая, будучи начата (инициирована), поддерживает себя сама, и есть цепная.

Чтобы реакцию деления ядер урана 235 осуществить как цепную, нужно только взять достаточно большой кусок чистого урана 235.

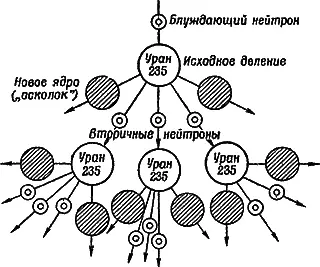

Как показали в 1940 г. Г. Н. Флёров и К. А. Петржак, небольшое число ядер урана делится с испусканием нейтронов самопроизвольно. Самопроизвольные деления происходят редко — в одном грамме обычного урана наблюдается всего около 23 делений в час. Но получающихся в результате этого свободных нейтронов будет достаточно для того, чтобы начать («зажечь») цепную реакцию в куске урана. В результате деления какого-либо ядра урана одним из блуждающих нейтронов, всегда имеющихся в уране, появятся новые нейтроны и притом в большем количестве. Эти нейтроны смогут вызвать новые деления, вследствие чего число делящихся ядер и число нейтронов будет само лавинообразно увеличиваться.

Таким образом, один нейтрон даст начало целой цепочке делений, причем количество ядер, подвергающихся делению, нарастает чрезвычайно быстро. Схема цепной реакции приведена на рис. 27. Заштрихованные кружки изображают ядра среднего веса, получающиеся при делении («осколки» деления).

Рис. 27.Схема цепной реакции деления ядер урана 235

В большом куске урана процесс деления большинства ядер осуществляется всего за 2–3 миллионные доли секунды, в течение которых в весьма малом объеме выделится огромное количество ядерной энергии. В результате получится взрыв колоссальной силы, называемый атомным взрывом. Предельное количество энергии, которое может выделиться в атомном взрыве 1 кг урана 235 при делении всех его ядер, приблизительно равно энергии взрыва 20 тыс. т обычного взрывчатого вещества — тротила (тола). Однако энергии фактически выделяется значительно меньше вследствие того, что не весь уран успевает прореагировать и часть его разбрасывается.

В малых кусках урана 235 цепная реакция невозможна, и если даже ее начать, то она все равно тотчас же затухнет, так как большая часть вторичных нейтронов вылетит за пределы куска, не успев столкнуться с новыми ядрами и вызвать их деление (рис. 28). Это объясняется тем, что ядра занимают в веществе ничтожно малую часть его объема. Напомним, что диаметр атома равен в среднем одной стомиллионной доле сантиметра, а диаметр ядра еще меньше в десятки тысяч раз.

Рис. 28.Схема, показывающая, что в небольшом куске урана цепная реакция невозможна

Следует также иметь в виду, что часть нейтронов может быть потеряна для деления вследствие их захвата ядрами атомов посторонних примесей и самого урана без деления.

Если размеры куска урана, в котором происходит деление, увеличивать, то пробег нейтрона в веществе возрастает, отчего шансы его столкнуться с ядром и произвести деление увеличиваются. Поэтому при увеличении размеров куска урана относительная потеря нейтронов за счет утечки их наружу уменьшается и при некотором объеме куска наступает момент, когда начавшаяся реакция будет развиваться дальше самостоятельно, сама себя поддерживая. Наименьшее количество урана или плутония, при котором возможна цепная реакция, называется критической массой. При этой массе один из вторичных нейтронов каждого делящегося ядра обязательно вызовет новое деление. Поэтому-то реакция и сможет в этом случае сама себя поддерживать. При бóльшей массе урана еще бóльшее число вторичных нейтронов будет вызывать новые деления. На рис. 29 схематически показано начало развития цепной реакции в куске урана с массой больше критической. В этой схеме исходное деление ( I ) дает три вторичных нейтрона (первое поколение нейтронов). Все они в нашем примере вызывают новые (вторые) деления ( II ), в результате чего появляется второе поколение нейтронов в количестве 8. Один из нейтронов этого поколения, столкнувшись с ядром атома какой-либо примеси, захватывается им без деления и новых нейтронов не вызывает. Остальные «рождают» несколько нейтронов третьего поколения, которые в дальнейшем «порождают» новые вторичные нейтроны, и т. д.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу