Таким образом, в процессе естественного отбора живые организмы приобрели орган, чувствительный как раз к излучениям, имеющим наибольшую интенсивность и наиболее подходящим для своего назначения.

То, что максимум излучения Солнца точно приходится на середину оптического «окна», следует, вероятно, считать дополнительным подарком природы.

Как Архимед сжег корабли?

Существует легенда, по которой великий Архимед, якобы пользуясь зеркалами, сжег римские корабли. Об этом факте писал Диодор Сицилийский в I в. до н. э.; знаменитый римский врач Гален во II в. н. э. также упоминал об этом. В IV в. византийский математик и архитектор Анфимий в книге «О чудесных механизмах» описал зеркало Архимеда, которым тот сжег корабли. Возможно, Анфимий располагал какими-то материалами или чертежами, которые до нас не дошли.

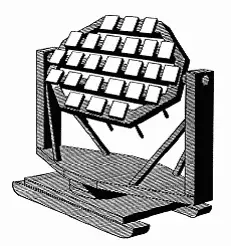

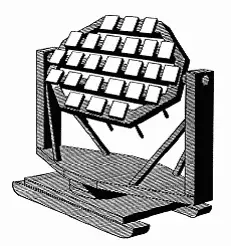

Зеркало Архимеда (рис. 155) представляло собой огромную деревянную раму с подвижной восьмиугольной доской на ней. На этом восьмиугольнике были установлены двадцать пять больших квадратных бронзовых зеркал, по-видимому, из щитов, которые использовали тогда воины. Зеркала были установлены так, что все они посылали свой солнечный зайчик в одно и то же место на расстояние около 100 м.

Рис. 155. Зеркало Архимеда (реставрация)

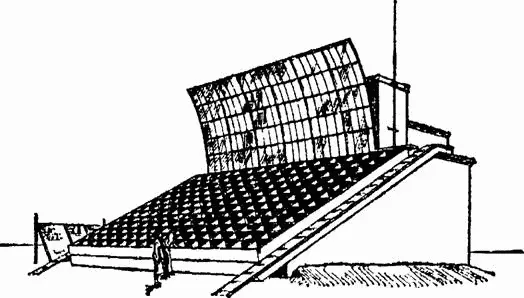

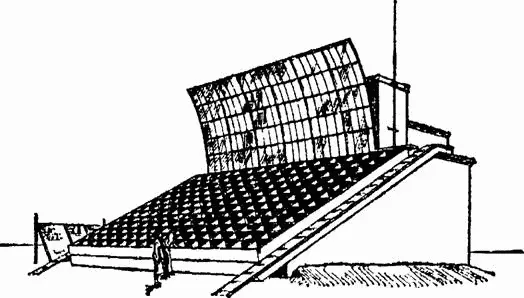

Таким образом, зеркало Архимеда, или «огненный палец», как еще называли его, было прообразом современных гелиоконцентраторов, широко используемых в современной солнечной энергетике (рис. 156). Но «фокус» его в отличие от современных установок был отодвинут довольно далеко, на расстояние, которое отделяло зеркала от кораблей.

Световое оружие Архимеда волновало людей последующих поколений, и в начале XVII в. его подробно проанализировали двое известных ученых – астроном И. Кеплер и физик Р. Декарт. Оба пришли к выводу, что зеркало Архимеда не могло поджечь корабли и что легенда о нем – вымысел.

Но уже в 1747 г. французский натуралист Ж. Бюффон заказывает механику Пассману устройство, подобное зеркалу Архимеда, но состоящее из 168 плоских зеркал с довольно скромной общей площадью 5,82 м 2. С помощью этого устройства Бюффон воспламенил дерево на расстоянии 50 м! Этот опыт он описал в трактате «Изобретение зеркал для воспламенения предметов на больших расстояниях».

Рис. 156. Современный гелиоконцентратор для солнечной энергетики

И еще через 200 лет после Бюффона другой вариант зеркала Архимеда воспроизвел греческий инженер Ионас Саккас. Для максимального приближения к условиям Архимеда Саккас использовал не стеклянные, а медные зеркала – щиты размером 1 × 1,5 м. В 1973 г. недалеко от Афин на берегу моря, Саккас разместил людей с этими щитами, а в море на расстоянии 50 м от берега стояла обреченная лодка. По сигналу Саккаса люди направили свои солнечные зайчики от щитов на лодку, и она через несколько минут запылала.

Итак, легенды об «огненном пальце», или зеркале Архимеда, имели под собой реальную почву. Соблазн иметь такой «огненный палец» был настолько велик, что писатель Алексей Толстой даже описал его в своем романе «Гиперболоид инженера Гарина». Гиперболоид этот представлял собой систему зеркал, отражающих лучи особых горящих пирамидок, поставленных в фокусе системы. Отражаемые лучи согласно замыслу должны были не расходиться, а идти параллельным пучком на далекие расстояния, поджигая и даже просто испепеляя все на своем пути. Увы, в таком виде подобный гиперболоид не мог выполнить этой задачи – вместо «пирамидок» нужен был «точечный» источник света (и энергии!), которого принципиально не может существовать.

В наше время роль «огненного пальца» успешно выполняет лазер. Луч его немного расходится: пройдя расстояние до Луны, например, он оставляет на ней «пятно» около 1 км диаметром! Об этом не мог мечтать и Гарин, автор фантастического гиперболоида… Как же устроен лазер, этот современный «гиперболоид»?

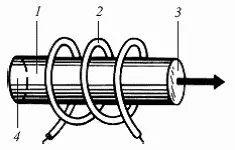

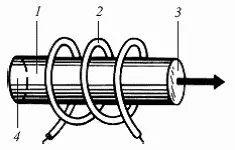

Рис. 157. Принципиальная схема рубинового лазера:

1 – цилиндр из кристалла рубина; 2 – спиральная импульсная лампа; 3, 4 – параллельные торцы цилиндра с зеркальным слоем

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу