Есть простая формула для определения напряжений в материале маховика, если он выполнен в виде обода-кольца, как чаще всего и бывает. Напряжения – σ равны плотности материала – ρ, умноженной на квадрат окружной скорости – V маховика. Для только что разорванного нами вагонного колеса, изготовленного из качественной стали, эти напряжения получились:

σ = 7 800 · 400 2= 1,25 х 10 9Па,

где 7 800 – плотность стали, кг/м 3;

400 – скорость, при которой разорвало маховик, м/с.

Напряжения в 1,25 х 10 9Па или, как чаще говорят, 1 250 МПа и есть предельные напряжения на растяжение той качественной и термообработанной стали, из которой делают колеса поездов.

Энергии при этом наше колесо накопило столько же, сколько ее и содержали в себе разлетающиеся со скоростью 400 м/с осколки – каждый килограмм осколка – 4002 м 2/с 2/2 = 80 000 Дж. Иными словами, удельная энергоемкость нашего маховика-колеса в момент разрыва составляла 80 кДж/кг. Много это или мало? Это почти столько же, сколько у автомобильных аккумуляторов, и в десятки раз больше, чем у лучших конденсаторов. Но мы должны помнить, что эта энергия накоплена в момент разрыва, который допустить нельзя! Поэтому этот показатель нужно уменьшить как минимум в 2 – 3 раза. Маловато получается.

А если взять материал попрочнее стали? Да и полегче, поменьше плотностью, чтобы напряжения уменьшить? Да, тогда мы можем рассчитывать на большие значения энергии, но есть ли такие материалы?

В том-то и дело, что есть, и таких в современной технике немало: стальная проволока, лента из аморфного металла (метгласс), волокна из углерода, кевлара (из такого делают бронежилеты), кварца и даже пока очень дефицитного «алмазного» волокна. Удельные энергоемкости маховиков, изготовленных из таких материалов, будут соответственно равны: 200, 500, 1 500, 1 800, 5 000 и 15 000 кДж/кг. Последние цифры очень велики – посудите сами, они почти в 100 раз больше, чем у автомобильного аккумулятора! Еще лет 20 назад такие цифры были опубликованы и у японцев, и американцев.

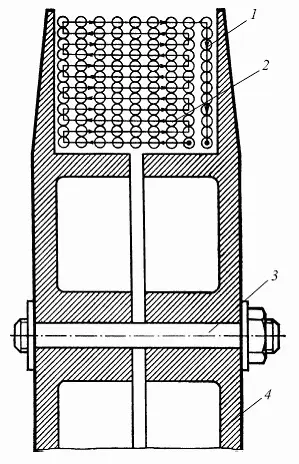

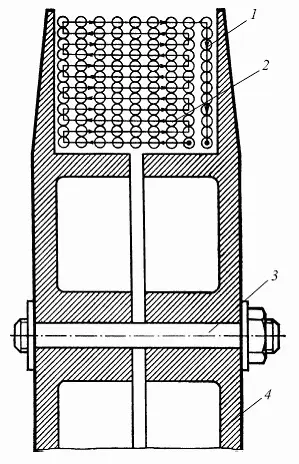

Рис. 68. Проволочный супермаховик с концами проволок внутри навивки:

1 – навивка к центру (стрелками показано направление навивки); 2 – обычная навивка; 3 – вал; 4 – щека

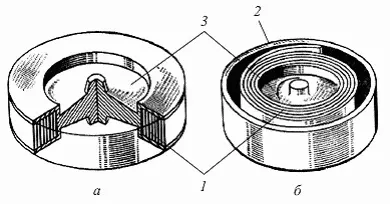

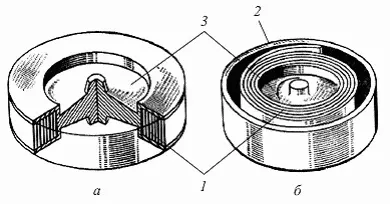

А можно ли изготовлять маховики из таких волокон или лент? Ведь их обычно отливают или куют. Оказывается, можно, и в ряде случаев это даже легче, чем отливать или ковать. Эти волокна и ленты надо навивать на центр или ступицу маховика, почти так же, как мы навиваем нитки на катушку. Только центр этот должен обладать необходимой упругостью, навивка должна происходить с определенным натягом, а последний виток должен оказаться не снаружи, а внутри навивки (рис. 68). И если это все выполнить, мы получим чудесный, сверхэнергоемкий маховик, названный супермаховиком, который и разрываться-то будет безопасно, без осколков. В супермаховике, навитом из ленты (рис. 69, а), при случайном (или намеренном!) превышении критической скорости вращения разрывается самый тяжело нагруженный внешний виток; он отходит от основной намотки и, прижимаясь к корпусу маховика, трением тормозит вращение (рис. 69, б). Кроме высокой энергоемкости мы получаем еще и безопасность, столь важную для маховиков!

Рис. 69. Маховик, навитый из прочной ленты (а), и картина разрыва его в кожухе (б): 1 – лента; 2 – кожух; 3 – центр

Изобретение супермаховика было сопряжено с рядом курьезов, соответствующих прошедшей эпохе. В мае 1964 г. 24-летний аспирант, автор этих строк, подает заявку на изобретение супермаховика. Но так как в те, еще советские, времена изобретение считалось «добровольным подарком» государству, заявки тщательно проверялись на полезность. Чтобы кто угодно не дарил государству чего попало. Теперь на полезность изобретения не проверяют: заплатил пошлину – получай патент! Если он не полезный – разоряйся сам!

Так вот «компетентная» организация определила, что маховики нужно ковать или отливать, а навивать их из проволоки или волокон – глупость! Так автору и отказали в выдаче авторского свидетельства (того, что тогда заменяло патент). Но приоритет-то остался. По тем же советским законам если полезность будет доказана, то изобретения можно будет снова признать. Сами заявки при этом отлеживались в подземелье в секретном хранилище где-то на Урале. И вот приходит время, и в январе 1965 г. заявку на супермаховики подают американцы, а за ними потоком все развитые страны. Супермаховики строят, используют в технике (особенно в авиационной и космической – они пока дорогие!), по ним созывают международные симпозиумы. Автор подал апелляцию и – надо же – ему выдают авторское свидетельство с приоритетом 1964 г., но… 20 лет спустя, т. е. через срок, когда все права на изобретения становятся всеобщими. Таковы патентные законы! Но автор доволен и этим – хоть будем знать, кто и в какой стране первым изобрел супермаховик!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу