|

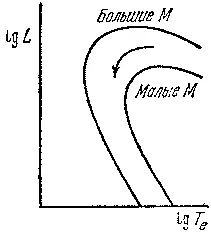

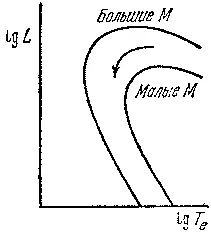

| Рис. 13.3:Теоретическая зависимость светимости ядер планетарных туманностей от температуры их поверхности. |

|

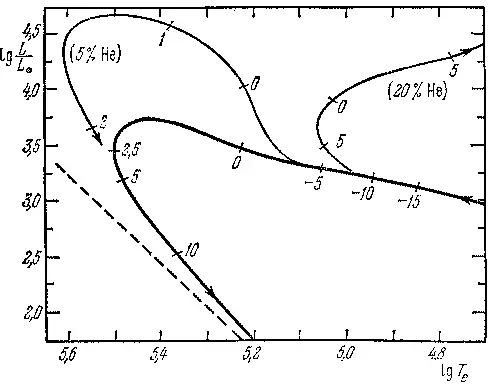

Основы теории такой эволюции могут быть поняты из следующих рассуждений. Рассмотрим однородную по своему химическому составу звезду, которая, исчерпав свои ядерные источники энергии, сжимается за характерное время, определяемое шкалой Кельвина (см. § 3). При этом плотность вещества в ее центре будет расти по закону R -3. Теоретический расчет эволюции такой идеализированной звезды позволяет найти ее болометрическую светимость, центральную температуру, а также температуру поверхности как функции центральной плотности. Кроме того, можно теоретически получить зависимость L — T e . Соответствующие кривые см. на рис. 13.3. Мы видим, что зависимость L — T e для такой модели хорошо представляет эмпирическую зависимость, приведенную на рис. 13.2. Были выполнены также детальные расчеты для более сложных моделей звезд, лишенных ядерных источников (например, при очень высоких центральных температурах следует учитывать процессы образования большого количества нейтрино, свободно уносящих энергию из недр звезды). На рис. 13.4 приведена вычисленная зависимость L — T e для модели звезды с массой 1,02 солнечной, состоящей целиком из однородной смеси углерода и кислорода. Модель, в которой 5% вещества звезды образуют наружную оболочку, состоящую из гелия, сильно меняет рассчитанную кривую (см. рис. 13.4). Все же в широких пределах изменений параметров модели характер зависимости болометрической светимости от поверхностной температуры меняется мало и соответствует эмпирической диаграмме, приведенной на рис. 13.2.

|

Рис. 13.4:Теоретическая зависимость L — T e для массы ядра «углеродно-азотной» планетарной туманности, равной 1 , 02 M  . . |

|

При каких же условиях предположение о том, что звезда эволюционирует без ядерных источников, выполняется? Энерговыделение при ядерных реакциях прежде всего зависит от температуры и притом очень сильно. Следовательно, условием того, что ядерные реакции «не работают», является сравнительная малость центральной температуры. Чем же определяется эта верхняя граница температуры звездных недр? Прежде всего их химическим составом. Если, например, центральная температура равна 5 миллионам кельвинов, а звезда состоит из одного лишь гелия, то, конечно, никаких ядерных реакций там не будет (см. § 8), но если звезда состоит из водорода, то при такой температуре уже начнется протон-протонная реакция. С другой стороны, как мы видели в § 6, центральная температура определяется массой звезды (см. формулу (6.2)). Таким образом, если химический состав звезды дан, то для того, чтобы ее эволюция описывалась треками, приведенными на рис. 13.3, необходимо, чтобы ее масса не превышала некоторое критическое значение. Например, если звезда чисто водородная, ее масса должна быть меньше 0 , 08 M  , если гелиевая — 0 , 35 M

, если гелиевая — 0 , 35 M  , углеродная — меньше 1 , 04 M

, углеродная — меньше 1 , 04 M  . Соответствующие центральные температуры равны 4

. Соответствующие центральные температуры равны 4  10 6, 1 , 2

10 6, 1 , 2  10 8и 6

10 8и 6  10 8К.

10 8К.

На основании только что изложенного мы должны считать ядра планетарных туманностей объектами, у которых почти весь гелий превратился благодаря ядерным реакциям в углерод, кислород или неон. В противном случае их массы были бы меньше 0,35 солнечной, а это противоречит наблюдаемым сравнительно небольшим (0 , 2 M  ) массам планетарных туманностей. Ибо масса красного гиганта, из которого образовались ядро и сама планетарная туманность, должна быть немного больше солнечной. Кроме того, согласно наблюдениям (правда, довольно скудным), большая часть масс белых карликов лежит в пределах 0,5—1,0 солнечной массы. Скорее всего ядра планетарных туманностей покрыты тонкой «коркой» не успевшего «сгореть» гелия, и возможно, водорода. Учет этого обстоятельства в теоретических расчетах делает температуры ядер не такими высокими.

) массам планетарных туманностей. Ибо масса красного гиганта, из которого образовались ядро и сама планетарная туманность, должна быть немного больше солнечной. Кроме того, согласно наблюдениям (правда, довольно скудным), большая часть масс белых карликов лежит в пределах 0,5—1,0 солнечной массы. Скорее всего ядра планетарных туманностей покрыты тонкой «коркой» не успевшего «сгореть» гелия, и возможно, водорода. Учет этого обстоятельства в теоретических расчетах делает температуры ядер не такими высокими.

Читать дальше

.

. , если гелиевая — 0 , 35 M

, если гелиевая — 0 , 35 M  , углеродная — меньше 1 , 04 M

, углеродная — меньше 1 , 04 M  . Соответствующие центральные температуры равны 4

. Соответствующие центральные температуры равны 4  10 6, 1 , 2

10 6, 1 , 2  10 8и 6

10 8и 6  10 8К.

10 8К. ) массам планетарных туманностей. Ибо масса красного гиганта, из которого образовались ядро и сама планетарная туманность, должна быть немного больше солнечной. Кроме того, согласно наблюдениям (правда, довольно скудным), большая часть масс белых карликов лежит в пределах 0,5—1,0 солнечной массы. Скорее всего ядра планетарных туманностей покрыты тонкой «коркой» не успевшего «сгореть» гелия, и возможно, водорода. Учет этого обстоятельства в теоретических расчетах делает температуры ядер не такими высокими.

) массам планетарных туманностей. Ибо масса красного гиганта, из которого образовались ядро и сама планетарная туманность, должна быть немного больше солнечной. Кроме того, согласно наблюдениям (правда, довольно скудным), большая часть масс белых карликов лежит в пределах 0,5—1,0 солнечной массы. Скорее всего ядра планетарных туманностей покрыты тонкой «коркой» не успевшего «сгореть» гелия, и возможно, водорода. Учет этого обстоятельства в теоретических расчетах делает температуры ядер не такими высокими.

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)