|

|

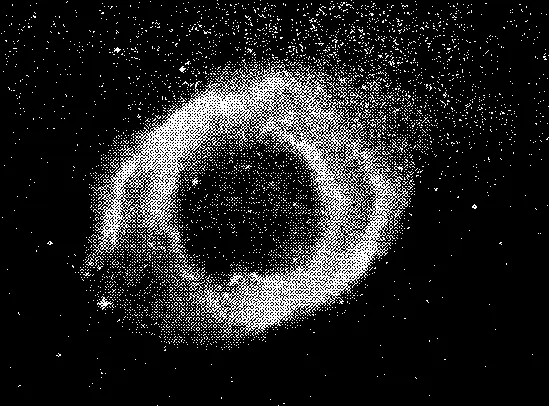

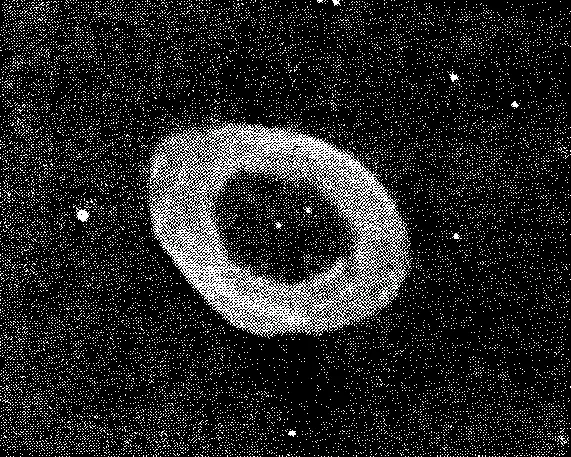

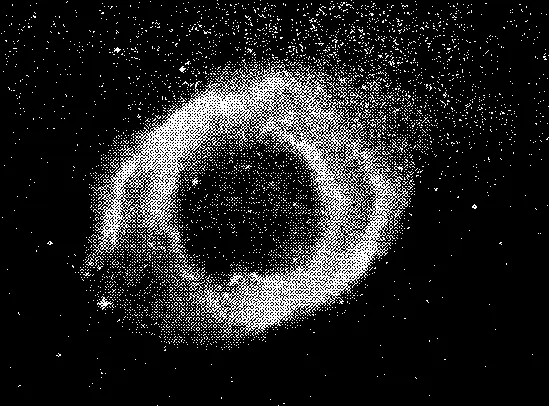

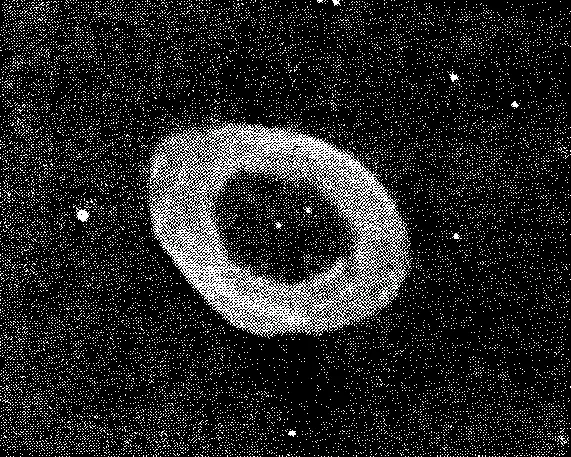

| Рис. 13.1:Вверху фотография планетарной туманности в созвездии Водолея (NGC 7293), внизу: фотография планетарной туманности в созвездии Лиры. |

|

При подходе к решению проблемы планетарных туманностей я обратил внимание на основное, с моей точки зрения, обстоятельство. А именно, газ, образующий туманность, не сдерживается силой притяжения, поэтому эти объекты должны неограниченно расширяться со сравнительно небольшой скоростью и довольно быстро, всего лишь за несколько десятков тысяч лет, рассеяться в межзвездном пространстве. В процессе такого расширения плотность газа будет быстро падать. Еще быстрее должна поэтому падать светимость планетарных туманностей, так как излучение их единицы объема, обусловленное столкновениями электронов с ионами, пропорционально квадрату плотности газа. Как же выглядят эти объекты, когда они еще совсем «молодые», т. е. их возраст порядка нескольких тысяч лет? Анализ показал, что такие «сверхмолодые» туманности, «только что» отделившиеся каким-то образом от своих центральных звезд, во-первых, имеют крайне малые размеры, всего лишь в несколько тысяч астрономических единиц, во-вторых, они достаточно плотны, а в-третьих, и это самое интересное,— их наружные слои должны представлять собой сравнительно холодный неионизованный газ. В то же время светимость таких сверхмолодых туманностей примерно в тысячу раз больше солнечной. Разумеется, никакой центральной горячей звезды (вроде изображенных на рис. 13.1) за толстым слоем газа уже не видно. На что же похож такой странный объект? Нетрудно убедиться, что он по всем своим основным свойствам совпадает с протяженной, холодной атмосферой красного гиганта. Важным дополнительным подтверждением основного вывода, что планетарные туманности — это наружные слои красных гигантских звезд, утратившие связь с более внутренними горячими областями, в которых сосредоточена большая часть первоначальной массы звезды, является анализ пространственного распределения этих объектов. Оказывается, планетарные туманности сравнительно слабо концентрируются к галактической плоскости и обнаруживают значительную концентрацию к центру нашей звездной системы. Уже одно это указывает, что эти туманности являются конечным продуктом длительной эволюции очень старых звезд галактического диска. Точно такое же пространственное распределение имеют и некоторые красные гиганты высокой светимости.

При такой интерпретации планетарных туманностей с необходимостью следует естественный вывод, что очень горячие ядра планетарных туманностей — это «обнажившиеся» недра красного гиганта. Такое «обнажение» произошло после того, как наружные слои красного гиганта по каким-то причинам потеряли с ним связь и, медленно расширяясь, «расползлись» по достаточно большому объему. Заметим, что по моей оценке, ныне являющейся общепризнанной, средняя масса планетарной туманности равна около 0,2 солнечной. А теперь представим себе, как бы выглядела звезда — красный гигант с массой чуть больше солнечной, если бы «вдруг» она лишилась своей столь «мощной» сравнительно холодной «шубы». Это был бы очень маленький объект с весьма высокой температурой, наружные слои которого находятся в состоянии бурной конвекции (см. схему модели на рис. 11.2). Из расчета модели красного гиганта следует, что плотность вещества на. уровне, выше которого имеется 0,2 массы Солнца, порядка 10 -4г/см 3, что в сотню раз больше, чем в солнечной фотосфере. На этом уровне температура будет около 200 000 К, в то время как радиус этого слоя примерно в десять раз превышает радиус Солнца. По-видимому, одновременно с отделением наружных слоев красного гиганта происходит довольно быстрое (но не катастрофическое) сжатие его внутренних областей до размеров лишь в несколько раз превышающих размеры земного шара. Впрочем, вполне возможно, что красные гиганты типа RV Тельца, по-видимому, являющиеся «родителями» планетарных туманностей имеют на заключительной стадии своей эволюции структуру, отличную от описанной выше. Например, у них может быть гораздо более сильная концентрация вещества к центру.

Необходимо подчеркнуть, что отделение наружных оболочек от основного «тела» звезды не носит взрывной характер (как это имеет место, например, в случае сверхновых звезд; см. следующую главу), а происходит спокойно , практически «с нулевой скоростью».

Читать дальше

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)