|

(5.1) |

т. е. эта температура практически совсем не зависит от светимости протозвезды и очень слабо — от ее массы. Итак, температура на поверхности охваченной конвекцией протозвезды на протяжении всей «стадии Хаяши» ее эволюции остается почти постоянной. Так как при этом ее радиус все время уменьшается (ибо она под влиянием собственной гравитации продолжает сжиматься), светимость протозвезды на этой стадии будет непрерывно уменьшаться . Максимальная светимость будет иметь место в течение сравнительно короткого времени, когда во всем объеме протозвезды установится конвекция. Для грубой оценки величины этой максимальной светимости («вспышки») примем для радиуса протозвезды при установлении в ней конвекции формулу (3.8), полученную в § 3. Это означает, в частности, что мы заранее предполагаем, что конвекция в протозвезде наступает сравнительно быстро, т. е. за время установления конвекции протозвезда «не успеет» заметно сжаться. Тогда светимость протозвезды во время «вспышки» будет описываться простой формулой:

|

(5.2) |

Длительность вспышки можно оценить, разделив величину освободившейся при сжатии протозвезды гравитационной энергии GM/R 1на L . Она оказывается порядка нескольких лет, т, е. действительно небольшой.

В § 3 было показано, что в конце «стадии свободного падения» у сжимающейся протозвезды также должна быть яркая сравнительно кратковременная вспышка инфракрасного излучения, когда светимость в тысячи раз превосходит болометрическую светимость Солнца. Вторая вспышка, о которой только что шла речь, должна произойти довольно скоро после первой. Обе вспышки будут сильно отличаться по спектральному составу своего излучения. Во время первой вспышки излучение должно быть сосредоточено в длинноволновой (  20—30 мкм) инфракрасной части спектра, в то время как основная часть излучения во время второй вспышки падает на ближнюю инфракрасную часть спектра (

20—30 мкм) инфракрасной части спектра, в то время как основная часть излучения во время второй вспышки падает на ближнюю инфракрасную часть спектра (  1—2 мкм). При современном состоянии теории и достигнутом сейчас уровне наблюдательной астрономии нельзя также исключить возможность того, что обе вспышки у протозвезд не разделены во времени, а практически сливаются.

1—2 мкм). При современном состоянии теории и достигнутом сейчас уровне наблюдательной астрономии нельзя также исключить возможность того, что обе вспышки у протозвезд не разделены во времени, а практически сливаются.

После вспышки, сопутствующей окончанию установления конвекции во всем объеме протозвезды, последняя, как уже говорилось, продолжает сжиматься, причем температура ее поверхности поддерживается на почти постоянном уровне (см. выше). Поэтому светимость протозвезды будет убывать обратно пропорционально квадрату ее радиуса. В то же время температура ее недр непрерывно повышается. И вот наступает момент, когда температура там поднимается до нескольких миллионов градусов и «включаются» первые термоядерные реакции на легких элементах (литий, бериллий, бор) с низким «кулоновским барьером» (см. § 8). Протозвезда при этом будет продолжать сжиматься, так как «продукция» термоядерной энергии все еще недостаточна для того, чтобы разогреть ее недра до такой температуры, при которой давление газа уравновесит силу гравитации. Только после того как продолжающийся рост температуры в недрах протозвезды сделает возможным протон-протонную или углеродно-азотную реакцию (см. § 8), давление газа наконец ее «застабилизирует». Протозвезда станет звездой и, в зависимости от своей массы, займет совершенно определенное место на диаграмме Герцшпрунга — Рессела. Теория строения образующихся таким образом равновесных звезд будет рассматриваться во второй части этой книги.

Мы рассмотрели сейчас процесс эволюции протозвезд в звезды. Само собою разумеется, что наше рассмотрение не является строгим. Оно, по необходимости, носит «полукачественный» характер. Строгое решение проблемы образования звезд из межзвездной среды сейчас вряд ли вообще возможно. Можно только строить отдельные куски теории, постоянно контролируя ее наблюдениями.

|

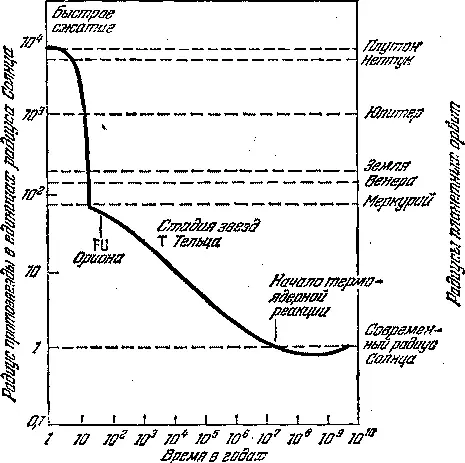

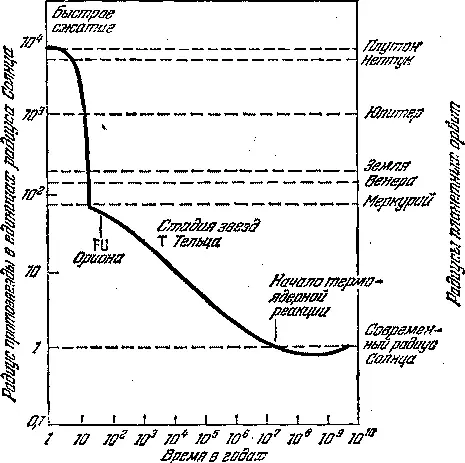

| Рис. 5.1:Теоретическая зависимость радиуса протозвезды от времени. |

|

На рис. 5.1 схематически представлена зависимость радиуса протозвезды, первоначальная масса которой была равна массе Солнца, от времени. Для масштаба горизонтальные прерывистые линии соответствуют радиусам орбит планет Солнечной системы. Мы видим, что в начале «стадии свободного падения» сжимающейся под воздействием собственной гравитации протозвезды, еще недавно бывшей плотным, холодным «молекулярным» облаком, ее радиус близок к радиусу орбиты Плутона. При этом средняя концентрация частиц (преимущественно молекул водорода) была  10 12см -3. Стадия свободного падения (начатая от такой плотности) имеет длительность немногим больше 10 лет (см. формулу (3.7)). За это короткое время протозвезда сжимается до размеров орбиты Меркурия, т. е. примерно в сто раз. Конечно, этому этапу предшествовал существенно более длительный этап сжатия облака с первоначальной плотностью 10 5—10 6см -3до размеров орбиты Плутона. Далее, сжатие протозвезды резко замедляется, так как она становится непрозрачной к собственному излучению. Наступает «стадия Хаяши» в жизни охваченной конвекцией протозвезды. В самом начале этой стадии должна быть «вспышка» (см. выше). Через несколько десятков миллионов лет сжатие протозвезды почти прекращается и она «садится» на главную последовательность.

10 12см -3. Стадия свободного падения (начатая от такой плотности) имеет длительность немногим больше 10 лет (см. формулу (3.7)). За это короткое время протозвезда сжимается до размеров орбиты Меркурия, т. е. примерно в сто раз. Конечно, этому этапу предшествовал существенно более длительный этап сжатия облака с первоначальной плотностью 10 5—10 6см -3до размеров орбиты Плутона. Далее, сжатие протозвезды резко замедляется, так как она становится непрозрачной к собственному излучению. Наступает «стадия Хаяши» в жизни охваченной конвекцией протозвезды. В самом начале этой стадии должна быть «вспышка» (см. выше). Через несколько десятков миллионов лет сжатие протозвезды почти прекращается и она «садится» на главную последовательность.

Читать дальше

20—30 мкм) инфракрасной части спектра, в то время как основная часть излучения во время второй вспышки падает на ближнюю инфракрасную часть спектра (

20—30 мкм) инфракрасной части спектра, в то время как основная часть излучения во время второй вспышки падает на ближнюю инфракрасную часть спектра (  1—2 мкм). При современном состоянии теории и достигнутом сейчас уровне наблюдательной астрономии нельзя также исключить возможность того, что обе вспышки у протозвезд не разделены во времени, а практически сливаются.

1—2 мкм). При современном состоянии теории и достигнутом сейчас уровне наблюдательной астрономии нельзя также исключить возможность того, что обе вспышки у протозвезд не разделены во времени, а практически сливаются.

10 12см -3. Стадия свободного падения (начатая от такой плотности) имеет длительность немногим больше 10 лет (см. формулу (3.7)). За это короткое время протозвезда сжимается до размеров орбиты Меркурия, т. е. примерно в сто раз. Конечно, этому этапу предшествовал существенно более длительный этап сжатия облака с первоначальной плотностью 10 5—10 6см -3до размеров орбиты Плутона. Далее, сжатие протозвезды резко замедляется, так как она становится непрозрачной к собственному излучению. Наступает «стадия Хаяши» в жизни охваченной конвекцией протозвезды. В самом начале этой стадии должна быть «вспышка» (см. выше). Через несколько десятков миллионов лет сжатие протозвезды почти прекращается и она «садится» на главную последовательность.

10 12см -3. Стадия свободного падения (начатая от такой плотности) имеет длительность немногим больше 10 лет (см. формулу (3.7)). За это короткое время протозвезда сжимается до размеров орбиты Меркурия, т. е. примерно в сто раз. Конечно, этому этапу предшествовал существенно более длительный этап сжатия облака с первоначальной плотностью 10 5—10 6см -3до размеров орбиты Плутона. Далее, сжатие протозвезды резко замедляется, так как она становится непрозрачной к собственному излучению. Наступает «стадия Хаяши» в жизни охваченной конвекцией протозвезды. В самом начале этой стадии должна быть «вспышка» (см. выше). Через несколько десятков миллионов лет сжатие протозвезды почти прекращается и она «садится» на главную последовательность.

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)