Исключительно богатую информацию дает изучение спектров звезд. В настоящее время техника астрономических спектральных исследований стала очень тонкой и рафинированной. В частности, широко применяются новейшие достижения электроники и других областей современной технической физики. Мы, естественно, не можем здесь по этому поводу писать сколько-нибудь подробно. Уже давно спектры подавляющего большинства звезд разделены на классы . Последовательность спектральных классов обозначается буквами О, В, A, F, G, К, М. Существующая система классификации звездных спектров настолько точна, что позволяет определить спектр с точностью до одной десятой класса. Например, часть последовательности звездных спектров между классами В и А обозначается как В0, В1 . . . В9, А0 и т. д. Спектр звезд в первом приближении похож на спектр излучающего «черного» тела с некоторой температурой T . Эти температуры плавно меняются от 40—50 тысяч кельвинов у звезд класса О до 3000 кельвинов у звезд спектрального класса М. В соответствии с этим основная часть излучения звезд спектральных классов О и В приходится на ультрафиолетовую часть спектра, недоступную для наблюдения с поверхности Земли. Однако в последние годы были запущены специализированные искусственные спутники Земли; на их борту были установлены телескопы, с помощью которых оказалось возможным исследовать и ультрафиолетовое излучение звезд.

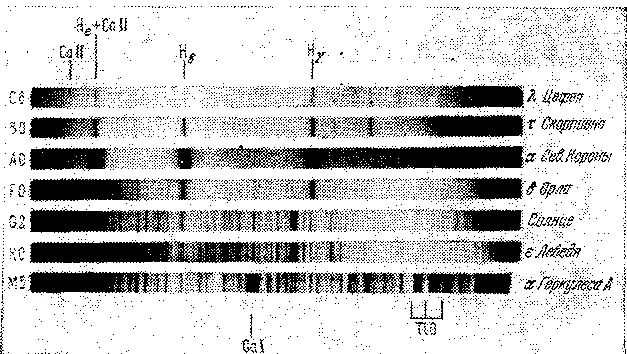

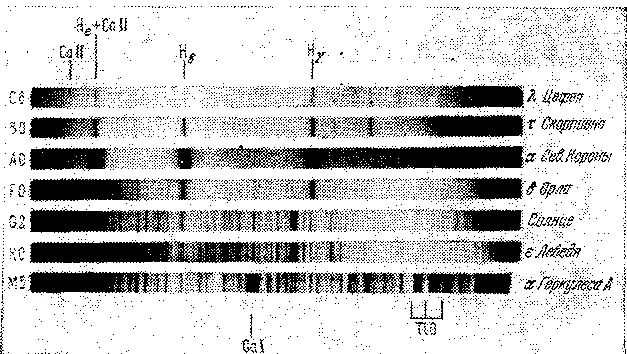

Характерной особенностью звездных спектров является еще наличие у них огромного количества линий поглощения, принадлежащих различным элементам (рис. 1.1). Тонкий анализ этих линий позволил получить особенно ценную информацию о природе наружных слоев звезд. Прежде всего, в итоге большой работы удалось выполнить количественный химический анализ этих слоев. Несмотря на то, что спектры звезд очень сильно отличаются друг от друга, химический состав в первом приближении оказался удивительно сходным. Различия в спектрах в первую очередь объясняются различием в температурах наружных слоев звезд. По этой причине состояние ионизации и возбуждения разных элементов в наружных слоях звезд резко отличается, что приводит к сильным различиям в спектрах.

|

| Рис. 1.1:Спектры звезд разных классов. |

|

Химический состав наружных слоев звезд, откуда к нам «непосредственно» приходит их излучение, характеризуется полным преобладанием водорода. На втором месте находится гелий, а обилие остальных элементов сравнительно невелико. Приблизительно на каждые 10 000 атомов водорода приходится тысяча атомов гелия, около десяти атомов кислорода, немного меньше углерода и азота и всего лишь один атом железа. Обилие остальных элементов совершенно ничтожно. Без преувеличения можно сказать, что наружные слои звезд — это гигантские водородно-гелиевые плазмы с небольшой примесью более тяжелых элементов. Этот результат, как мы увидим дальше, имеет исключительно важное значение для всей проблемы строения и эволюции звезд.

Хотя химический состав звезд в первом приближении одинаков, все же имеются звезды, показывающие определенные особенности в этом отношении. Например, есть звезды с аномально высоким содержанием углерода, или встречаются удивительные объекты с аномально высоким содержанием редких земель. Если у подавляющего большинства звезд обилие лития совершенно ничтожно (  10 -11от водорода), то изредка попадаются «уникумы», где этот редкий элемент довольно обилен. Укажем еще на два редких феномена. Есть звезды, в спектрах которых обнаружены линии несуществующего на Земле в «естественном» состоянии элемента технеция. Этот элемент не имеет ни одного устойчивого изотопа. Самый долгоживущий изотоп живет всего лишь около 200 000 лет — срок по звездным масштабам совершенно ничтожный. Столь удивительная аномалия в химическом составе должна означать, что в наружных слоях этих во многом еще загадочных звезд происходят ядерные реакции, приводящие к образованию технеция. Наконец, известна звезда, в наружных слоях которой гелий представлен преимущественно в виде редчайшего на Земле изотопа 3Не.

10 -11от водорода), то изредка попадаются «уникумы», где этот редкий элемент довольно обилен. Укажем еще на два редких феномена. Есть звезды, в спектрах которых обнаружены линии несуществующего на Земле в «естественном» состоянии элемента технеция. Этот элемент не имеет ни одного устойчивого изотопа. Самый долгоживущий изотоп живет всего лишь около 200 000 лет — срок по звездным масштабам совершенно ничтожный. Столь удивительная аномалия в химическом составе должна означать, что в наружных слоях этих во многом еще загадочных звезд происходят ядерные реакции, приводящие к образованию технеция. Наконец, известна звезда, в наружных слоях которой гелий представлен преимущественно в виде редчайшего на Земле изотопа 3Не.

Все эти интересные и, несомненно, очень важные аномалии химического состава звезд мы в этой книге, конечно, рассматривать не можем. Это увело бы нас слишком далеко в сторону. К счастью, для основной интересующей нас проблемы эволюции звезд эти редчайшие исключения, обусловленные некоторыми специфическими процессами в их наружных и внутренних слоях, не имеют большого значения.

Читать дальше

10 -11от водорода), то изредка попадаются «уникумы», где этот редкий элемент довольно обилен. Укажем еще на два редких феномена. Есть звезды, в спектрах которых обнаружены линии несуществующего на Земле в «естественном» состоянии элемента технеция. Этот элемент не имеет ни одного устойчивого изотопа. Самый долгоживущий изотоп живет всего лишь около 200 000 лет — срок по звездным масштабам совершенно ничтожный. Столь удивительная аномалия в химическом составе должна означать, что в наружных слоях этих во многом еще загадочных звезд происходят ядерные реакции, приводящие к образованию технеция. Наконец, известна звезда, в наружных слоях которой гелий представлен преимущественно в виде редчайшего на Земле изотопа 3Не.

10 -11от водорода), то изредка попадаются «уникумы», где этот редкий элемент довольно обилен. Укажем еще на два редких феномена. Есть звезды, в спектрах которых обнаружены линии несуществующего на Земле в «естественном» состоянии элемента технеция. Этот элемент не имеет ни одного устойчивого изотопа. Самый долгоживущий изотоп живет всего лишь около 200 000 лет — срок по звездным масштабам совершенно ничтожный. Столь удивительная аномалия в химическом составе должна означать, что в наружных слоях этих во многом еще загадочных звезд происходят ядерные реакции, приводящие к образованию технеция. Наконец, известна звезда, в наружных слоях которой гелий представлен преимущественно в виде редчайшего на Земле изотопа 3Не.

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)