Заметим в этой связи, что в «горячих» зонах H II также имеет место тепловое равновесие. Однако в этом случае роль «термостата» выполняют ионизованные атомы кислорода и азота, у которых возбужденные уровни расположены значительно выше, чем у углерода. При возбуждении этих уровней как раз излучаются запрещенные линии, о которых речь шла раньше. В результате теплового равновесия в зонах H II кинетическая температура устанавливается на уровне около 10 000 К, что соответствует средней кинетической энергии имеющихся там частиц (ионов, электронов) около 1 электронвольта. Между тем средняя кинетическая энергия электронов, образовавшихся после ионизации водорода «ультрафиолетовыми» квантами, в несколько раз выше.

|

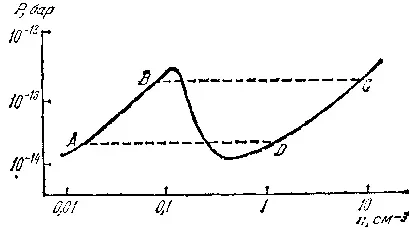

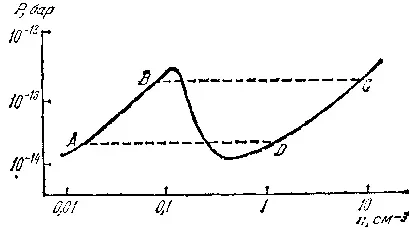

| Рис. 2.7:Зависимость давления в облаках межзвездного газа от плотности. |

|

Вернемся, однако, к зонам Н I, где нагрев газа осуществляется главным образом благодаря его ионизации «мягкими» космическими лучами и рентгеновскими квантами. Если бы мы знали концентрацию космических лучей и рентгеновских квантов, то могли бы точно вычислить кинетическую температуру газа и степень ионизации в зависимости от его плотности. С другой стороны, температура и плотность облаков известны из радиоастрономических наблюдений, поэтому не представляет труда рассчитать концентрацию космических лучей и рентгеновских квантов. Если известны температура и плотность газа, то тем самым известно его давление. Вычисленная таким образом зависимость давления межзвездного газа от его плотности (точнее, от пропорциональной ей концентрации частиц газа) приведена на рис. 2.7. Эта кривая имеет довольно своеобразный вид, напоминающий известную из молекулярной физики кривую ван дер Ваальса. Мы сейчас увидим, что это сходство далеко не случайно.

Из этой кривой следует, что при малых концентрациях межзвездного газа (до 0 , 1 см -3) давление растет с ростом концентрации, причем кинетическая температура держится на характерном для зон Н II уровне 7000—10 000 К. При концентрациях, превышающих 0 , 1 см -3, температура газа резко падает до значения, характерного для зон Н I, что приводит к уменьшению давления с ростом концентрации. При дальнейшем увеличении концентрации температура газа, почти достигая своего минимального значения, уменьшается медленно. Поэтому рост плотности «перевешивает» уменьшение температуры и давление снова начнет расти. Из этой кривой видно, что существует такой интервал давлений (от 3  10 -13до 10 -14бар), при котором одному определенному значению давления соответствуют три значения плотности газа ( BC ). Состояние газа, как известно, считается заданным, если для него известны давление и плотность (или температура). Мы можем, следовательно, сделать вывод, что одному определенному значению давления межзвездного газа соответствуют три его различных состояния. На том участке изображенной на рис. 2.7 кривой, где давление падает с ростом плотности, состояние газа является неустойчивым: любое случайное малое уплотнение какой-нибудь части газа будет сильно расти, так как при таком уплотнении внутреннее давление этой части газа уменьшается, а оставшееся «нескомпенсированным» внешнее давление от окружающего газа (которое не изменилось) начнет ее сжимать. Сжатие будет происходить до тех пор, пока точка, описывающая состояние сжимаемого газа, не переместится вдоль изображенной на рис. 2.7 кривой в области, где давление начнет расти с ростом плотности. Таким образом, межзвездный газ находится в состоянии тепловой неустойчивости: первоначально однородный, он неизбежно должен разделиться на две «фазы» — сравнительно плотные облака и окружающую их весьма разреженную среду. Тепловая неустойчивость межзвездного газа является, таким образом, одной из важнейших причин его «клочковатой», облачной структуры. Такая структура хорошо наблюдается на волне 21 см. Размеры, плотность и скорость облаков нейтрального водорода сходны с облаками ионизованного водорода в зонах H II. Следовательно, природа облачной структуры как в областях межзвездной среды, где водород нейтрален, так и областях ионизованного водорода должна быть одинаковой. Обрисованная выше картина тепловой неустойчивости межзвездного газа, развитая трудами известного советского астронома С. Б. Пикельнера, дает этому вполне удовлетворительное объяснение.

10 -13до 10 -14бар), при котором одному определенному значению давления соответствуют три значения плотности газа ( BC ). Состояние газа, как известно, считается заданным, если для него известны давление и плотность (или температура). Мы можем, следовательно, сделать вывод, что одному определенному значению давления межзвездного газа соответствуют три его различных состояния. На том участке изображенной на рис. 2.7 кривой, где давление падает с ростом плотности, состояние газа является неустойчивым: любое случайное малое уплотнение какой-нибудь части газа будет сильно расти, так как при таком уплотнении внутреннее давление этой части газа уменьшается, а оставшееся «нескомпенсированным» внешнее давление от окружающего газа (которое не изменилось) начнет ее сжимать. Сжатие будет происходить до тех пор, пока точка, описывающая состояние сжимаемого газа, не переместится вдоль изображенной на рис. 2.7 кривой в области, где давление начнет расти с ростом плотности. Таким образом, межзвездный газ находится в состоянии тепловой неустойчивости: первоначально однородный, он неизбежно должен разделиться на две «фазы» — сравнительно плотные облака и окружающую их весьма разреженную среду. Тепловая неустойчивость межзвездного газа является, таким образом, одной из важнейших причин его «клочковатой», облачной структуры. Такая структура хорошо наблюдается на волне 21 см. Размеры, плотность и скорость облаков нейтрального водорода сходны с облаками ионизованного водорода в зонах H II. Следовательно, природа облачной структуры как в областях межзвездной среды, где водород нейтрален, так и областях ионизованного водорода должна быть одинаковой. Обрисованная выше картина тепловой неустойчивости межзвездного газа, развитая трудами известного советского астронома С. Б. Пикельнера, дает этому вполне удовлетворительное объяснение.

Читать дальше

10 -13до 10 -14бар), при котором одному определенному значению давления соответствуют три значения плотности газа ( BC ). Состояние газа, как известно, считается заданным, если для него известны давление и плотность (или температура). Мы можем, следовательно, сделать вывод, что одному определенному значению давления межзвездного газа соответствуют три его различных состояния. На том участке изображенной на рис. 2.7 кривой, где давление падает с ростом плотности, состояние газа является неустойчивым: любое случайное малое уплотнение какой-нибудь части газа будет сильно расти, так как при таком уплотнении внутреннее давление этой части газа уменьшается, а оставшееся «нескомпенсированным» внешнее давление от окружающего газа (которое не изменилось) начнет ее сжимать. Сжатие будет происходить до тех пор, пока точка, описывающая состояние сжимаемого газа, не переместится вдоль изображенной на рис. 2.7 кривой в области, где давление начнет расти с ростом плотности. Таким образом, межзвездный газ находится в состоянии тепловой неустойчивости: первоначально однородный, он неизбежно должен разделиться на две «фазы» — сравнительно плотные облака и окружающую их весьма разреженную среду. Тепловая неустойчивость межзвездного газа является, таким образом, одной из важнейших причин его «клочковатой», облачной структуры. Такая структура хорошо наблюдается на волне 21 см. Размеры, плотность и скорость облаков нейтрального водорода сходны с облаками ионизованного водорода в зонах H II. Следовательно, природа облачной структуры как в областях межзвездной среды, где водород нейтрален, так и областях ионизованного водорода должна быть одинаковой. Обрисованная выше картина тепловой неустойчивости межзвездного газа, развитая трудами известного советского астронома С. Б. Пикельнера, дает этому вполне удовлетворительное объяснение.

10 -13до 10 -14бар), при котором одному определенному значению давления соответствуют три значения плотности газа ( BC ). Состояние газа, как известно, считается заданным, если для него известны давление и плотность (или температура). Мы можем, следовательно, сделать вывод, что одному определенному значению давления межзвездного газа соответствуют три его различных состояния. На том участке изображенной на рис. 2.7 кривой, где давление падает с ростом плотности, состояние газа является неустойчивым: любое случайное малое уплотнение какой-нибудь части газа будет сильно расти, так как при таком уплотнении внутреннее давление этой части газа уменьшается, а оставшееся «нескомпенсированным» внешнее давление от окружающего газа (которое не изменилось) начнет ее сжимать. Сжатие будет происходить до тех пор, пока точка, описывающая состояние сжимаемого газа, не переместится вдоль изображенной на рис. 2.7 кривой в области, где давление начнет расти с ростом плотности. Таким образом, межзвездный газ находится в состоянии тепловой неустойчивости: первоначально однородный, он неизбежно должен разделиться на две «фазы» — сравнительно плотные облака и окружающую их весьма разреженную среду. Тепловая неустойчивость межзвездного газа является, таким образом, одной из важнейших причин его «клочковатой», облачной структуры. Такая структура хорошо наблюдается на волне 21 см. Размеры, плотность и скорость облаков нейтрального водорода сходны с облаками ионизованного водорода в зонах H II. Следовательно, природа облачной структуры как в областях межзвездной среды, где водород нейтрален, так и областях ионизованного водорода должна быть одинаковой. Обрисованная выше картина тепловой неустойчивости межзвездного газа, развитая трудами известного советского астронома С. Б. Пикельнера, дает этому вполне удовлетворительное объяснение.

![Андрэ Нортон - Рожденные среди звезд [= Рождение звезды]](/books/322400/andre-norton-rozhdennye-sredi-zvezd-rozhdenie-zve-thumb.webp)

![Эдвард Радзинский - Тираны России и СССР [Распутин. Жизнь и смерть + Сталин. Жизнь и смерть]](/books/391099/edvard-radzinskij-tirany-rossii-i-sssr-rasputin-thumb.webp)